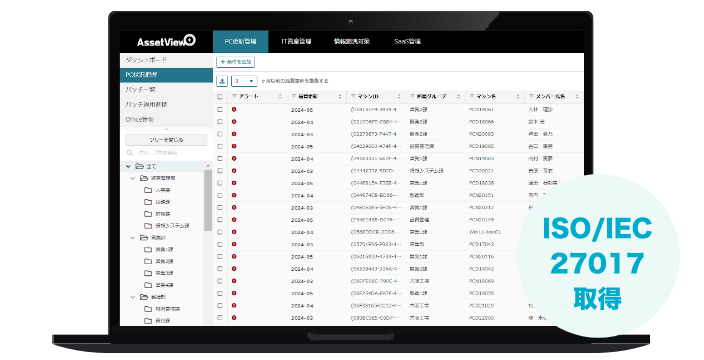

- オンプレミス対応

- クラウド対応

USBデバイスを管理し、制御する

セキュティ対策の必須機能

小型で大容量データの持ち運びができるUSBデバイスは、個人情報や機密情報などの重要情報を大量に持ち出すことが可能です。

さらに、紛失等の管理ミスによる情報漏洩も毎年のように発生しています。

AssetView G「デバイス制御」では、運用ルールに任せてしまうのではなく、利用できる媒体をシステム的に制御することで、情報漏洩リスクの低減を実現します。

また、セキュリティは強化しつつ、業務の利便性を損なわないよう、申請承認機能で柔軟な運用を支援します。

情報漏洩リスクの高いUSBメモリ、SDカードなどデバイスを制御

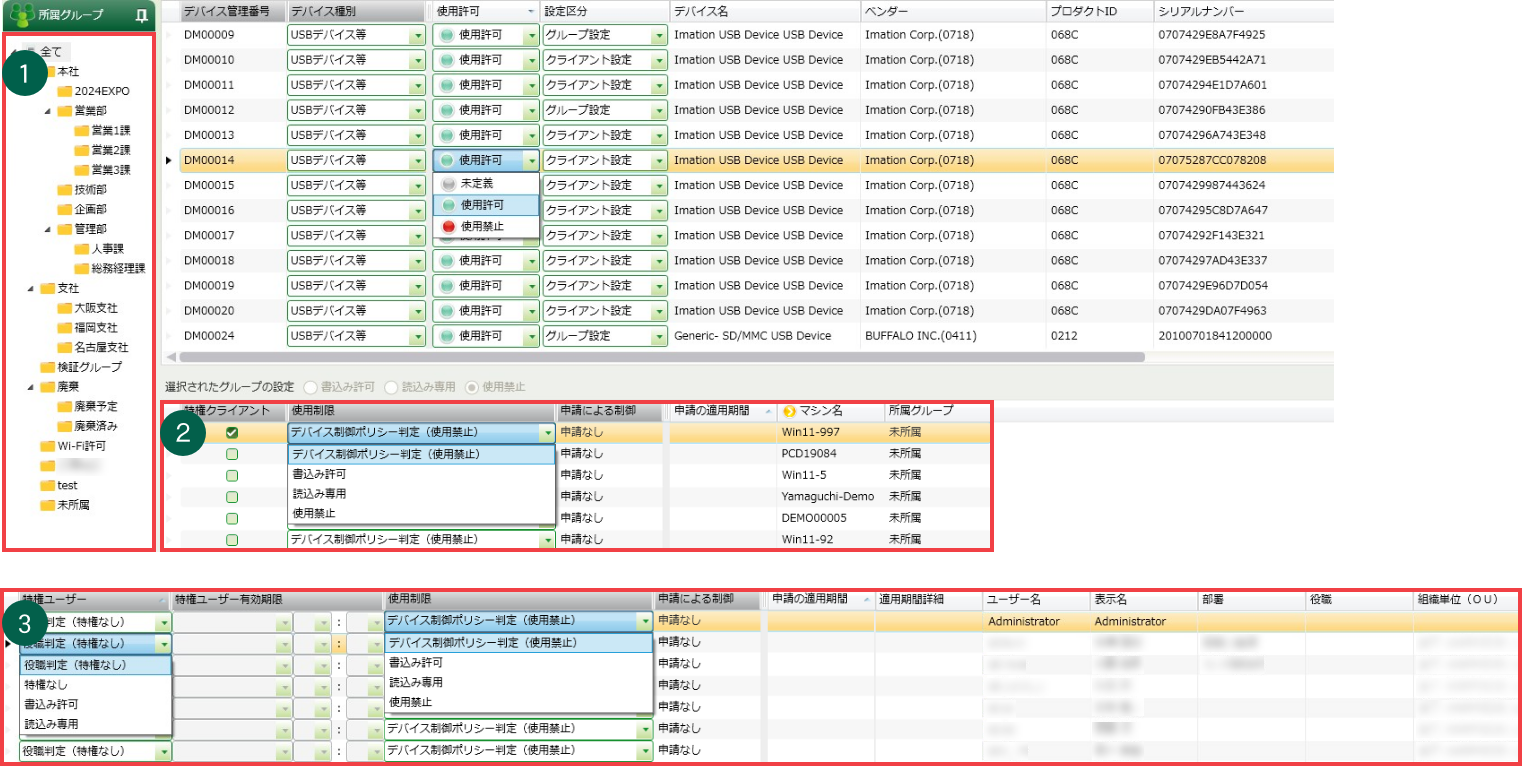

全体、グループ、端末、ユーザーごとにデバイス制御(書込み許可、読取り専用、使用禁止)の設定が可能です。

STEP 1デバイス制御のポリシー設定

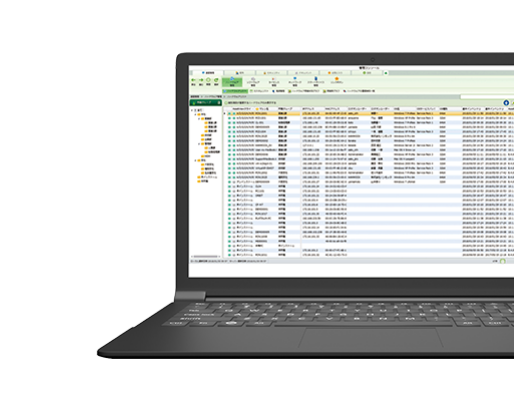

大きなアイコンと、分かりやすい設定画面でかんたんに設定。クリック操作だけでお好みの設定にできます。

▲視覚的でわかりやすい設定画面でかんたん設定

STEP 2デバイス制御を個別に設定

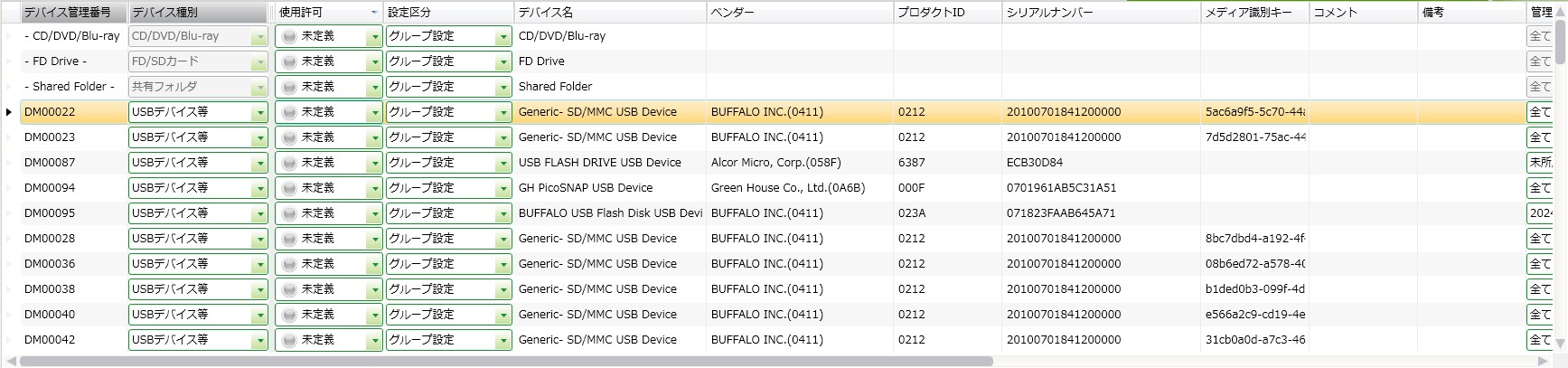

グループごとにUSBデバイス、デバイス制御(書込み許可、読取り専用、使用禁止)の設定が可能です。

グループごとのデバイス制御設定

グループごとにデバイス制御(書込み許可、読取り専用、使用禁止)の設定が可能です。

端末ごとのデバイス制御設定

端末ごとにデバイス制御(書き込み許可、読み取り専用、使用禁止)の設定が可能です。

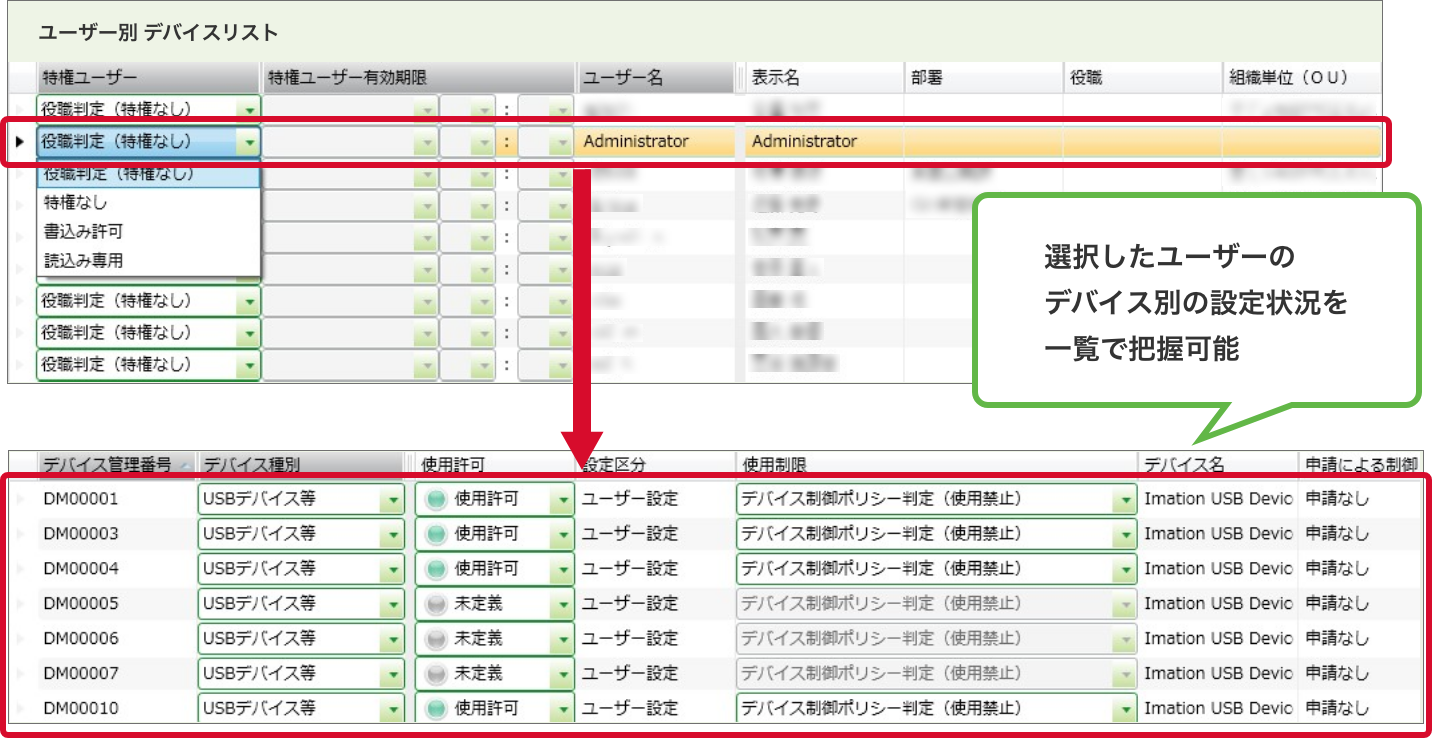

ユーザーごとのデバイス制御設定(Active Directory 連携)

Active Directory上のユーザー単位でデバイス制御が可能です。きめ細かな設定までサポートしています。

デバイス制御の影響を受けない特権ユーザーの定義が可能

Active Directory 上の「役職」情報からデバイス制御の影響を受けない特別な権利を持ったユーザー(特権ユーザー)の定義が可能です。

システム管理者、部門のUSB デバイス管理者はデバイス制御をしない柔軟性の高い運用が可能です。

ユーザー別デバイスリスト

選択したユーザーのデバイス設定状況が確認できます。特権ユーザーの設定も一覧で把握できます。

メディアを識別した制御を実現

個々のメディアを識別して個別に制御することができます。

BitLocker To Go の暗号化状況も一目で確認可能

BitLocker To GoによるUSBデバイスの暗号化状況を、デバイスリスト上で簡単に確認できます。

暗号化されていないUSBデバイスを特定することで、セキュリティ対策の強化につなげることも可能です。

通信デバイス制御

Wi-FiやBluetoothの使用制限をかけられます。

Wi-Fiでは、SSIDとBSSIDの組み合わせで個体識別を行います。

社内のWi-Fi以外は利用を制限するなど持ち出し端末が不要に公衆Wi-Fiに接続し、通信を盗聴されるリスクを防ぎます。

Bluetoothは、デバイス検知にMACアドレスを取得することで個体制御を実施します。

スマートフォンとPC間のBluetoothによるデータ通信もPC側で会社貸与機器以外のスマートフォン利用制限することで、不正な情報の持ち出しなどを制御します。

会社支給のデバイスのみ利用許可、私物は制限

STEP1

ルール策定

▼ルールの例

STEP2

許可デバイスの登録

利用を許可する会社支給のデバイスをAssetViewに登録します。

・AssetViewがインストールされているPCにUSBを接続することで、デバイスのリストが作成されます。

・CSVでデバイス情報をインポートしてリストを作成することも可能です。

STEP3

デバイスの許可設定

登録したデバイスに対して、許可設定を行います。

①グループ単位②クライアントPC単位③ユーザー単位(ActiveDirectory連携が必要)のいずれかの単位でデバイスごとに利用許可の設定が可能です。

STEP4

全体ポリシーの変更

利用可能とするデバイスの許可設定が完了したのち、利用開始日に全体ポリシーを「利用禁止」に切り替えることで、デバイスのリスト上で「許可設定」されていない、会社支給以外のデバイスの利用を制限し、運用を開始することが可能です。

運用開始にあたって、ハンモック技術者がご支援するメニューもございます。

担当営業までお気軽にご相談ください。

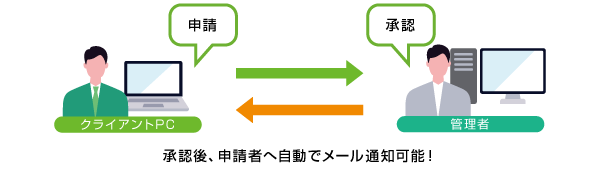

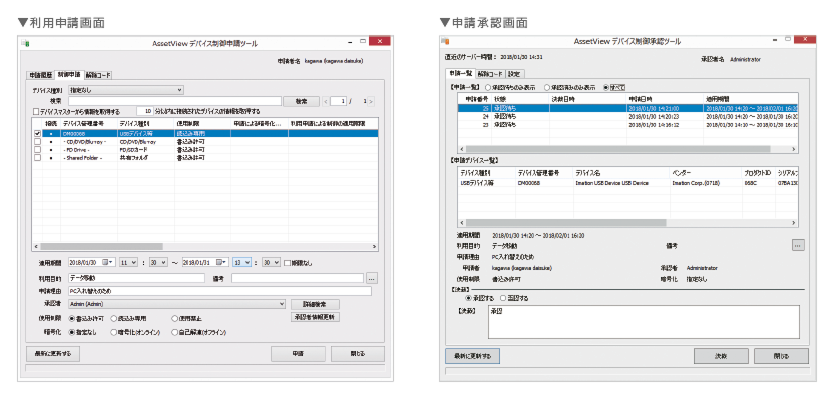

デバイス利用申請で柔軟な運用を実現

使用禁止・読み込み専用のデバイスでも、業務上必要な場合は一時的に利用を許可することで、業務を妨げずに対応可能です。セキュリティと利便性のバランスを保ちながら、柔軟な運用を実現します。

USBデバイスの簡単・スムーズな棚卸を実現

情報漏洩対策や資産管理の強化に向けて、USBデバイスの棚卸は欠かせません。

AssetViewでは、管理者が一括で確認する方法と、ユーザーが個別に報告する方法の2つを用意しており、運用ニーズに応じて使い分けることができます。

デバイスリストを元に棚卸

デバイスリストを元に管理者側でUSBの保有状況の確認を実施できます。

①棚卸しのタスクを作成

確認対象の端末とUSBデバイスの指定/実施スケジュールの設定

②ユーザーへ棚卸しの事前通知

③棚卸し期間になったらクライアント端末側に開始メッセージを表示させ、期間内に対象のUSBデバイスを接続してもらう

④棚卸し期間が過ぎたら接続されたデバイスの保有確認

USBデバイス棚卸ツールの活用

ユーザー側にて「USBデバイス棚卸ツール」を用いて、 USBの保有状況を報告してもらうことで、棚卸を実施します。

①職員番号/氏名/USB管理番号など必要な項目を入力

②棚卸対象のUSBデバイスに対する[操作]を選択

現物確認/保守/譲渡/紛失/破棄

③ [現物確認]を選択した場合は対象の USB デバイスを挿入し、報告対象を選択

④[送信]ボタンをクリックして棚卸結果を管理者に報告

期間指定した利用制限で業務の利便性を向上

一定期間のみデバイス利用を許可する一時ポリシーを管理者が事前に設定することで、業務に支障なくセキュアな運用が可能です。