解決できるソリューション

Products 製品一覧

- 統合型IT運用管理AssetView

-

IT資産管理をはじめとする

企業が抱えるセキュリティ課題をまとめて解決。

お客様のニーズに合わせて、運用提案をする

それがAssetViewです。

Case 導入事例

-

- 株式会社Looop様

-

Looopが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入

業種:サービス

台数:300~999台

-

- ミドリ安全株式会社様

-

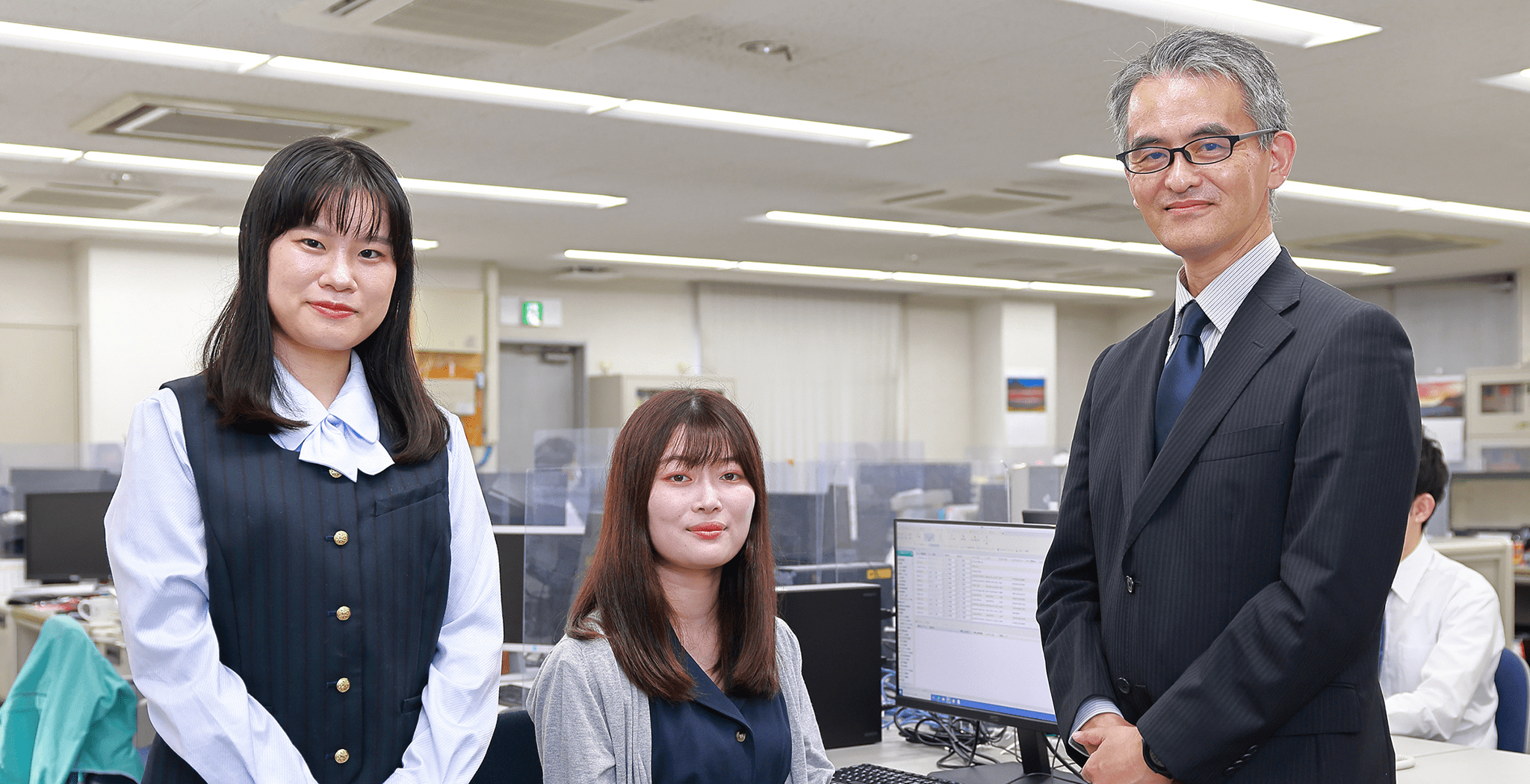

「安全」をつくる会社のセキュリティ 若手情シスチームがAssetViewと共に実現

業種:製造

台数:1000台~

-

- 株式会社日比谷花壇様

-

花き業界のリーディングカンパニー、日比谷花壇が統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入

業種:小売・卸売

台数:1000台~

-

- 株式会社ガモウ様

-

情シスの業務効率化、セキュリティ向上に貢献。業界トップの総合美容商社を支えるAssetView

業種:小売・卸売

台数:300~999台

-

- 株式会社データセレクト様

-

データセレクトが統合型IT運用管理「AssetView」を導入

業種:サービス

台数:300~999台

-

- 株式会社東武ホテルマネジメント様

-

AssetViewオンプレミスからAssetViewCLOUDへ。サーバーレスによる省力化・若手職員がはたらきやすい職場環境に

業種:サービス

台数:300~999台

-

- 株式会社コプロ・ホールディングス様

-

コプロ・ホールディングスが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入

業種:サービス

台数:300~999台

-

- ニッポンレンタカーサービス株式会社様

-

ニッポンレンタカーが統合型IT運用管理「AssetView CLOUD」を導入

業種:サービス

台数:1000台~

-

- タツタ電線株式会社様

-

必要な時に必要な機能を追加導入。中堅電線メーカーの業務効率・セキュリティに貢献するAssetView

業種:製造

台数:1000台~

業種・規模問わず様々な企業様に

ご導入いただいております

ご導入いただいております

- 今後もお客様からいただいたご要望をもとに、サービス向上・機能強化に努め、お客様のIT資産管理やセキュリティ強化をご支援してまいります。

- すぐにダウンロードできます! 今すぐ資料ダウンロード

- AssetViewを詳しく知る! セミナー申し込み

お電話でのお問い合わせも受付中

平日9:00〜12:00 | 13:00〜17:00(休業日を除く)

※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。

※お問い合わせの際は【企業名・氏名・製品名】をお伝えください。

0120-922-786

携帯電話からは03-5291-6121

最短1分で問い合わせ完了! お問い合わせはこちら