【営業の種類】営業とインサイドセールスの違いとは?

- INDEX

-

営業には大きく分けて2つの種類があることをご存じでしょうか。

一般的な営業を意味するフィールドセールスと、新しい営業の形として昨今注目されるインサイドセールスの2種類です。

今回はこの2つの営業の種類にフォーカスして、それぞれの業務内容やメリットに加え、どのように使い分けるべきかという点などをお話します。

またインサイドセールスの導入を検討している方向けに、導入方法やポイントも併せて解説しているので是非ご一読ください。

営業/フィールドセールスとは

まずは営業/フィールドセールスから見ていきましょう。

営業/フィールドセールスとは

営業(以後、フィールドセールス)とは、一般的なスタイルの営業の種類です。外勤型営業とも呼ばれ、企業へ訪問して自社の紹介や製品・サービスの提案などを行うスタイルを取ります。

フィールドセールスの業務

フィールドセールスの業務は先に触れた通り、直接見込み顧客先に足を運んで、商談を実施することが中心ですが、マーケティング機能の強弱や有無によって2パターンあります。・パターン1:マーケティング機能がある企業

フィールドセールスはすでにニーズが高まっている企業に対して商談を実施し、成約まで取り付けるクロージング業務がメインになるでしょう。

・パターン2:マーケティング機能がない、もしくは弱い企業

新規企業への飛び込み訪問やTELアポなどを実施し、まだ自社のことを認識していない潜在顧客層の開拓も担当することになります。

フィールドセールスのメリット

フィールドセールスのスタイルを取るメリットとしては、以下の2点が挙げられます。・メリット1:顧客の機微を読みながら柔軟に対応できる

フィールドセールスは先述の通り、顧客先に直接足を運んで話をします。

そのため顧客側の表情や態度、仕草などから機微を読み取り、話の進め方や深度などを柔軟に調整することができます。

・メリット2:商品やサービスについて細部まで説明できる

対面で説明を行えるということは、その時に様々な資料を見てもらいながら、商談を進めることができるということです。

そのため商品やサービスについて細部まで理解してもらい、質問などにもその場で回答することができます。

フィールドセールスのデメリット

デメリットについても確認しておきましょう。

・デメリット1:移動コストが掛かる

フィールドセールスの最大のデメリットは移動コストが掛かるという点です。

フィールドセールスは先述の通り、顧客先へ訪問するという特性があります。

そうなると当然移動のために時間も費用も掛かってくるのです。

一社だけであれば、そこまで問題にはなりませんが、大抵は一日に数社行くことになるので、その分時間も費用もかさむことになるでしょう。

・デメリット2:一日にアプローチできる顧客数が少ない

また一日にアプローチできる顧客数が少ないという点もデメリットと言えます。

フィールドセールスは顧客と対面して商談などを行うため、先述の通りどうしても移動が伴います。

商談の時間にプラスして移動時間もかかるわけですから、当然一日にアプローチできる顧客数には限りがあり、多くても4〜5社程度が限度になるでしょう。

インサイドセールスとは

続いてインサイドセールスについてお話します。インサイドセールスとは

インサイドセールスとは、見込み顧客に直接足を運ぶことはせず、電話・メールなどの非対面によってコミュニケーションを取っていくスタイルです。顧客先に行かず、社内に留まりつつアプローチをしていくことから内勤型営業とも呼ばれます。

インサイドセールスの種類

一口にインサイドセールスと言っても、以下の2つの種類に分かれています。

・種類①:SDR

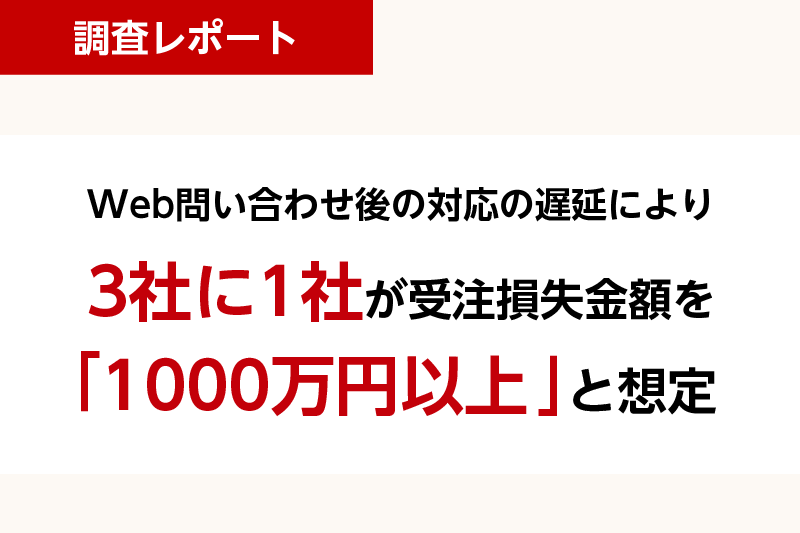

一つ目の種類はSDR(Sales Development Representative)です。

反響型のインサイドセールスで、基本的には問い合わせのあった顧客への営業を実施していく役割を持っています。

対応する顧客は、既に問い合わせをしてきているためニーズが顕在化しており、購買意欲が高いという特徴があります。

・種類②:BDR

もう一つはBDR(Business Development Representative)と呼ばれるインサイドセールスです。

問い合わせをしてきた顧客の対応をするSDRと異なり、こちらから能動的にアプローチをしていく形になります。

そのため対応する顧客の中には、自社のことを認知していなかったり、購買意欲が低かったりする顧客もおり、SDRよりも顧客育成に時間がかかってくるという特徴を持っています。

インサイドセールスの業務

インサイドセールスは見込み顧客の育成が基本的な役割になります。フィールドセールスの飛び込み訪問やマーケティング部門が実施した展示会・セミナーなどで獲得した顧客情報を基に、様々な情報やコンテンツを提供することで、関係性を深めていきます。

企業の中にはインサイドセールスが商談のクロージングまでを担当している場合がありますが、基本的にはニーズがある一定まで高まった時点でフィールドセールスにバトンを渡すことが多いでしょう。

インサイドセールスのメリット

インサイドセールスのメリットとしては以下が挙げられます。

・メリット1:多くの顧客にアプローチ可能

フィールドセールスと違い、顧客先に訪問する必要がないので移動時間がなくなり、その分の時間を顧客へのアプローチに充てることができます。

一日に数十社へアプローチすることも可能なので、非常に効率が良いと言えるでしょう。

・メリット2:移動時間や交通費などのコストをカットできる

一つ目のメリットで触れた通り移動時間をカットできるというのも利点です。

加えて移動による交通費もかかりませんので、コストカットが見込めます。

インサイドセールスのデメリット

デメリットの方も併せて確認しておきます。

・デメリット1:顧客との信頼関係構築が難しい

インサイドセールスのデメリットとしてまず挙げられるのは、顧客との信頼関係構築が難しいという点です。

対面で顧客にアプローチしていくフィールドセールスと比較して、非対面でのコミュニケーションになるという特性上、相手のリアクションを測る材料が「声」のみになります。

そのため、リアクションを基に臨機応変な対応をすることが難しく、その分信頼関係の構築が難しいと言えます。

・デメリット2:体制を整える必要がある

体制を整える必要がある点もデメリットと言えるでしょう。

インサイドセールスは遠隔で営業アプローチを行っていくため、電話やメールのほかに、Web会議システムやチャットツールなども必要になってきます。

またインサイドセールスとフィールドセールスの担当範囲や連携におけるルール策定など、実施体制を整備していくことが求められるでしょう。

フィールドセールスとインサイドセールスの使い分け

ここまででフィールドセールスとインサイドセールスをそれぞれお話してきました。続いて、2つの営業の種類を使い分ける際に参考にすべき点についてお話ししたいと思います。

使い分けのポイント①:営業に携わることができる人数

一つ目のポイントは営業に携わることができる人数です。営業の人的リソースが豊富にあるのであれば、インサイドセールスを設置しなくても、全ての見込み顧客に対して十分なフォローを実施できます。

しかし人的リソースが乏しいのであれば、インサイドセールスを設置して見込み度合いの低い顧客に対するアプローチは遠隔で実施することで回数を増やし、フィールドセールスは成約率の高い見込み客に注力できるように役割を分けていくべきでしょう。

使い分けのポイント②:顧客側のリテラシー

自社の製品・サービスジャンルに対しての顧客側の持つリテラシーの程度もポイントになります。自社の営業担当と同様程度のリテラシーを持つのであれば、何度もコンタクトして話さなくても自社製品・サービスについて理解をしてもらうことができます。

この場合はフィールドセールスが中心となって対応すれば問題ありません。

しかし顧客のリテラシーが低いのであれば、インサイドセールスを設置し時間をかけて顧客のリテラシーを高めていくようにコミュニケーションや情報提供をしていくことが有効になります。

インサイドセールスを導入する方法

次にインサイドセールスを導入する方法について、4つのステップに分けてご紹介していきたいと思います。

ステップ①:導入範囲の策定

まずはインサイドセールスが担当する範囲を策定します。

ここでのポイントは「どのタイミングでフィールドセールスに渡すのか」という点です。

・アポが獲得できた時点で渡すのか

・商談設定時に渡すのか

・契約確定後のクロージング時に渡すのか

企業によってインサイドセールスの範囲は異なるため、自社のフィールドセールスとのバランスを考慮して、導入範囲を決めていくと良いでしょう。

ステップ②:KPIの設定

続いてインサイドセールスの活動を明確にするために、KPIを設定していくことになります。

KPIはステップ①で定めた導入範囲によって異なってきますが、大体において以下のようなKPIを設定することが多いでしょう。

・架電数

・アポイント獲得数

・商談設定数

・契約獲得数

ステップ③:シナリオ設計

続いて、インサイドセールスの対応すべきタスクを時系列に沿ってまとめたシナリオ設計を実施します。

見込み顧客の購買意思決定プロセスに応じて、具体的にどういったアプローチをするのかといった点を前後の文脈を踏まえた上で、設定していきます。

ここではAIDMAやAISASなどの購買プロセスのモデルを用いると分かりやすいでしょう。

ステップ④:実施と効果検証

ステップ③まで終えれば、後は実際にインサイドセールスの活動に取り組んでいくことになります。

取り組み開始後は、適宜KPIに対する実数を確認して、効果検証していくことが重要になるでしょう。

また設計したシナリオも、実際の見込み顧客の反応などを取り入れながら、ブラッシュアップしていく対応も必要になってきます。

インサイドセールスを導入する時のポイント

最後にまだインサイドセールスを導入していないという方向けに、導入する上で重要になるポイントをお話したいと思います。ポイント1:明確に役割分担する

フィールドセールスとインサイドセールスで明確に役割を分担しましょう。役割分担には主に2つの軸があるので、以下を参考にしてみてください。

・プロセスによる役割分担

一つ目の役割分担として紹介するのはプロセスによるものです。

先程からお話しているようにニーズの低い見込み顧客へのアプローチや育成をインサイドセールスが担い、案件化できるレベルまでニーズが高まった時点でフィールドセールスが担当するという形が多いでしょう。

最もポピュラーな役割分担の仕方と言えますね。

・エリアによる役割分担

二つ目がエリアを軸とした役割分担です。

先程、インサイドセールスは移動時間や交通費などをカットできるというお話をしましたが、それをふまえて顧客のエリアによって担当を割り振るというのも一つでしょう。

自社拠点から近いエリアであればフィールドセールスが担当し、遠いエリアに位置する顧客に対してのアプローチはインサイドセールスが担当するといった分担が可能です。

ポイント2:情報共有できる仕組みを構築する

フィールドセールス部門とインサイドセールス部門の情報共有を、円滑に行える仕組みを構築することも重要なポイントになります。前述の役割分担において「プロセスによる分担」を導入する場合は、特に情報共有の精度が非常に大切です。

インサイドセールスがこれまで見込み顧客とどのようなコミュニケーションを取り、どんなコンテンツを提供しているのかという情報は、フィールドセールスが商談をスムーズにクロージングする上で欠かせません。

これまでのプロセスの情報がきっちりと共有されていなければ、顧客がすでにインサイドセールスに話しているようなことをフィールドセールスが知らずに聞いてしまうというリスクがあります。

もしそういったことが起きてしまうと、見込み顧客に不信感を抱かれてしまうきっかけになりかねません。

そのため、これらの情報共有をきっちりと行える仕組みを構築することは必須なのです。

まとめ

いかがでしたか。当社はインサイドセールスを導入する上で重要になる情報共有において、役立つ機能を持ったセールスDX推進ツール「ホットプロファイル」を企業様にご提供しております。

「ホットプロファイル」は名刺管理という機能を主軸としつつ、見込み顧客へどのようなアプローチをしているか、どれくらいの頻度でコンタクトしているかといった顧客管理機能を豊富に搭載しています。

フィールドセールスに加えて、インサイドセールスの導入も視野に入れておられる方は是非一度お気軽にお問い合わせください。