【2025年版】リスキリングとは?営業現場で求められる理由と始め方を徹底解説

- INDEX

-

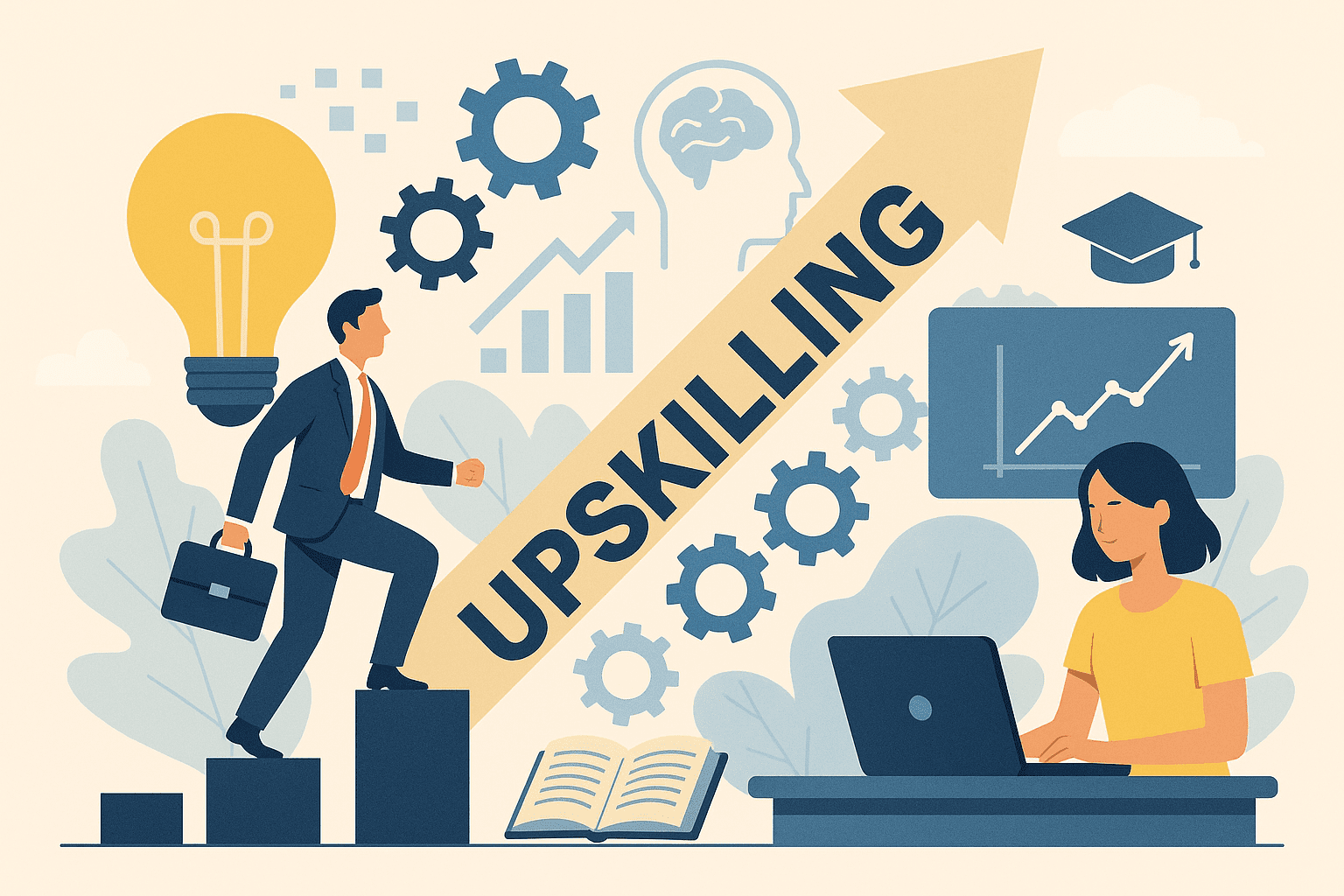

DX化の加速とともに「リスキリング」が注目を集めており、多くの企業がリスキリングとは何かを理解し、積極的に取り組み始めています。かつてのように「一度習得したスキルで定年まで勤め上げる」時代は終わり、技術革新や市場変化に対応できる柔軟な人材が求められています。

特に営業職は、単なる商品知識や提案力だけでなく、デジタルツールの活用やマーケティング思考も問われるようになっており、リスキリングとは、まさにこうした新時代に必要なスキル習得の概念として重要性が高まっています。

本記事では、「リスキリングとは何か?」という基本から、リカレント教育やアンラーニングとの違い、企業が取り組むべき施策について詳しく解説します。さらに、営業職においてリスキリングとはどのような意味を持ち、どのようなスキル習得が必要なのか、具体的な導入事例とともに網羅的にご紹介します。

リスキリングとは?

かつては「一度学んだスキルを長く活かす」ことがキャリアの安定を意味しました。しかし、ビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、その前提はもはや通用しません。AIやDX(デジタル・トランスフォーメーション)が加速する今、「新しいスキルを学び直す」ことは、働くすべての人にとって避けて通れない課題となっています。

そこで注目されているのが「リスキリング」です。この章では、まずリスキリングの意味と他の学習概念との違い、さらにその重要性が高まっている背景について解説します。

リスキリングの定義

リスキリング(Reskilling)とは、業務上の役割や環境の変化に対応するために、新たなスキルや知識を習得することを指します。単なる「学び直し」というよりも、「今の仕事」あるいは「これから担うべき仕事」に直結した能力の獲得が目的です。

たとえば、紙でのやり取りが中心だった営業職が、オンライン商談やCRM(顧客管理システム)を活用するようになると、それらのツールの使い方や、デジタル環境における顧客対応術を新たに学ぶ必要があります。これこそがリスキリングの実践的な形です。

単なる知識の補充ではなく、企業の戦略や事業転換に合わせて「今後求められるスキル」を身につけることが、リスキリングの本質だと言えるでしょう。

リカレント教育・アンラーニングとの違い

リスキリングに似た概念として、「リカレント教育」や「アンラーニング」がありますが、それぞれ目的や立ち位置が異なります。

リカレント教育は、学校教育を終えた後も、人生の節目で再び学び直すことを指します。主に「個人の意思」によるキャリアの棚卸しや学習を指し、目的は必ずしも仕事に直結するとは限りません。学位取得や資格取得、専門分野の学習などが該当します。

一方、アンラーニング(Unlearning)は、「過去の常識や成功体験をいったん手放す」ことで、新しい考え方やスキルを受け入れるための準備をするプロセスです。変化に対応するには、まず自分の中の"思い込み"を解きほぐす必要がある――という考えに基づいています。

つまり、

このように、リスキリングは「今とこれから」に強く関係する、極めて実践的なスキル変革なのです。

なぜ今リスキリングが注目されているのか

背景には、いくつかの大きな社会変化があります。

まず1つめは、デジタル技術の進化です。AIやRPA、クラウドサービスなどの浸透により、これまでの仕事のやり方が大きく変わろうとしています。「技術的失業」と呼ばれるような、スキルの陳腐化による職の消滅も現実味を帯びています。

2つめは、日本政府の強い方針です。当時の岸田政権は「5年で1兆円をリスキリングに投資する」と表明し、その後も国を挙げて社会全体の学び直しを後押ししています。企業側にも人的資本の開示義務が進む中、社員の能力開発が"経営戦略の一環"として捉えられるようになってきました。

そして3つめは、働き手側のキャリア観の変化です。終身雇用や年功序列のモデルが崩れつつある中で、「一社で通用する人材」から「どの職場でも価値を発揮できる人材」へのシフトが求められています。

つまり、リスキリングは"学びたい人のための選択肢"ではなく、企業も個人も「やらなければ時代に取り残される」不可欠な取り組みなのです。この流れは、今後さらに加速していくでしょう。

参照:人的資本の情報開示とは? 義務化の背景や項目、企業別の対応方法を解説

営業職が直面する課題とリスキリングの重要性

営業という職種は、これまで「対面での関係構築」や「経験に基づく直感」が重視されてきました。しかし、近年のビジネス環境では、その前提が大きく揺らいでいます。デジタル化、購買行動の変化、働き方の多様化が進む中で、営業職もまた、時代に即したスキルをアップデートしていく必要があります。

この章では、営業現場が抱える課題を踏まえながら、なぜリスキリングが必要なのかを掘り下げていきます。

営業現場におけるDXの進展

DXは、営業職にも大きな影響を与えています。従来のような訪問営業や紙の資料では対応できない顧客ニーズが増え、代わりにオンライン商談、データドリブンな営業活動、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用などが求められるようになりました。

顧客側の情報収集力が高まり、「営業に会う前に8割方の意思決定をしている」と言われる時代。営業担当者は、単なる説明者ではなく、高度な提案や課題解決を提供できるパートナーであることが求められます。そのためには、テクノロジーを理解し、活用する力が必要不可欠です。

従来の営業スキルだけでは通用しない理由

営業の世界では「足で稼ぐ」「とにかく訪問する」「根気強くアプローチする」といったアナログなスキルが重視されてきました。もちろん、こうした行動力や対人能力は今後も価値を持ち続けるでしょう。

しかし、成果に直結するのは「戦略的な営業活動」です。属人的なノウハウではなく、再現性のある仕組みを構築する力が求められています。

たとえば、

といった一連の動きは、デジタルスキルと論理的思考力があってこそ実現できるものです。これまでの経験や勘に頼るだけでは、変化の激しい市場で通用しづらくなっています。

非デジタル人材への影響と対応の必要性

特に、長年アナログな営業スタイルを続けてきたベテラン層にとって、DXの波は大きなプレッシャーとなっています。「ITが苦手」「オンラインは不安」という声も少なくありません。

しかし、企業の成長戦略と連動した営業改革において、世代を問わずリスキリングを進めることは避けて通れません。むしろ、豊富な現場経験を持つベテランこそ、新たなスキルを身につけることで"デジタル × 実践力"という強みを発揮できる可能性があります。

企業側には、段階的な学習支援や習熟度に応じたサポート体制を整えることが求められます。そして個人もまた、「苦手意識を乗り越えて学ぶ力」そのものが、これからの市場価値を左右することを理解する必要があります。

リスキリングを導入する企業側のメリットと注意点

リスキリングは、従業員個人のキャリア形成だけでなく、企業全体の競争力強化にも直結します。とはいえ、導入にはコストや時間がかかるため、「本当に効果があるのか」「失敗したらどうするか」といった懸念を持つ企業も少なくありません。

この章では、リスキリングの導入によって得られるメリットと、企業が注意すべきポイントについて整理します。

人材不足や生産性向上への対応

少子高齢化が進む日本において、人材の確保は今後さらに難しくなることが予想されます。採用によって新たな人材を得るよりも、既存の社員のスキルを拡張し、新しい役割を担ってもらう方が効率的という判断は、経営的にも理にかなっています。

リスキリングにより、社員が複数の業務に対応できるようになれば、人手不足の穴を補いながら、柔軟な組織運営が可能になります。また、業務に必要なITスキルやデータ活用能力を全体的に底上げすることで、生産性の高いチームづくりにもつながります。

自律型人材の育成による組織力の強化

リスキリングを通じて新たな知識や技術を得た社員は、やらされ仕事ではなく、自ら課題を見つけ、学び、動ける"自律型人材"へと成長していきます。こうした人材が増えることは、組織の持続的成長を支える大きな武器となります。

また、学び直しの機会を提供する企業には、従業員のエンゲージメント(愛着・貢献意欲)も高まりやすく、「この会社で長く働きたい」という意識の醸成にも効果があります。

特に若手社員にとっては、「スキルアップの支援があるかどうか」は企業選びの重要な要素の一つです。人的資本経営を重視する現在、教育投資は企業価値の一部として捉えられるようになっています。

導入コストやモチベーション維持への課題

もちろん、メリットだけではありません。リスキリングには時間とコストがかかるため、短期的な成果が見えづらいという課題があります。研修を用意するだけでなく、現場業務との両立や、成果の可視化も必要です。

また、学ぶ側である従業員のモチベーションをどう保つかも重要です。「やらされ感」があると学習効果は低くなり、結果的に離職につながることもあります。

そのため、企業は制度やツールを整えるだけでなく、

といった人事戦略と連動した設計を行うことが求められます。

リスキリングの進め方|企業が取るべきステップ

リスキリングを単なる研修制度として導入するだけでは、期待した成果は得られません。重要なのは、事業戦略と連動させながら、現場で実際にスキルが活用される状態をつくることです。

この章では、企業がリスキリングを効果的に進めるために必要な4つのステップを紹介します。

ステップ① スキルの可視化とニーズの明確化

まず行うべきは、「今どんなスキルがあって、これからどんなスキルが必要か」を可視化することです。経営戦略に沿って「どの部門で、どんな人材が、どの程度のスキルを持つべきか」を明確にしましょう。

たとえば、営業部門であれば、「CRM活用スキル」「Web商談のファシリテーション力」「データに基づく提案力」など、実務に直結した項目に分解して整理すると、教育の優先順位が見えてきます。

現場の実態に即してギャップを把握することで、無駄のないリスキリング設計が可能になります。

ステップ② 学習環境・制度の整備

次に重要なのが、社員が継続的に学べる環境づくりです。これは「講座を用意する」といった一時的な施策ではなく、「日常的に学びが促進される仕組み」を整えることを意味します。

たとえば、

など、学びを仕組みに組み込むことが鍵です。特に営業職のように業務が多忙な現場では、「すき間時間でも学べる仕組み」や「業務との一体化」が重要です。

ステップ③ 動機づけと学習文化の醸成

どんなに制度が整っていても、本人が「学ぶ意味」を感じられなければ行動にはつながりません。そこで必要なのが動機づけです。

リスキリングを通じてどんなキャリアが開けるのか、自分の市場価値がどう高まるのかを示すことで、社員は学びに前向きになります。社内で成功事例を共有したり、上司が自ら学ぶ姿勢を見せたりすることも効果的です。

また、会社全体として「学ぶことが当たり前」という文化を醸成することで、リスキリングが一時的なイベントではなく、組織の習慣として根付くようになります。

ステップ④ 実務への定着・評価

最後に大切なのが、学んだスキルを現場でどう活かすかです。研修だけで終わらせず、実務で活用する場を明確に設計しましょう。

たとえば、

といったように、学んだことが成果や評価につながる体験を積ませることが、リスキリングを定着させる鍵となります。

また、評価制度とも連動させることで、リスキリングが「報われるもの」として認識され、モチベーションの維持にもつながります。

営業職に求められるリスキリングの具体例

リスキリングの必要性は理解できても、「具体的に何を学べばいいのか」が分からなければ行動にはつながりません。営業職においては、これまでの「人間力」や「経験」だけでは不十分な時代に突入しています。

この章では、これからの営業職にとって不可欠なスキル群を具体的に紹介します。すべてを一度に習得する必要はありませんが、自分の業務に照らし合わせながら、重点的に学ぶ領域を見極めることが重要です。

デジタルツール・CRMの活用スキル

まず取り組みたいのが、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)などのデジタルツールの活用スキルです。案件管理や顧客情報の整理はもちろん、過去の商談履歴や購買履歴から最適な提案を導き出す力が問われます。

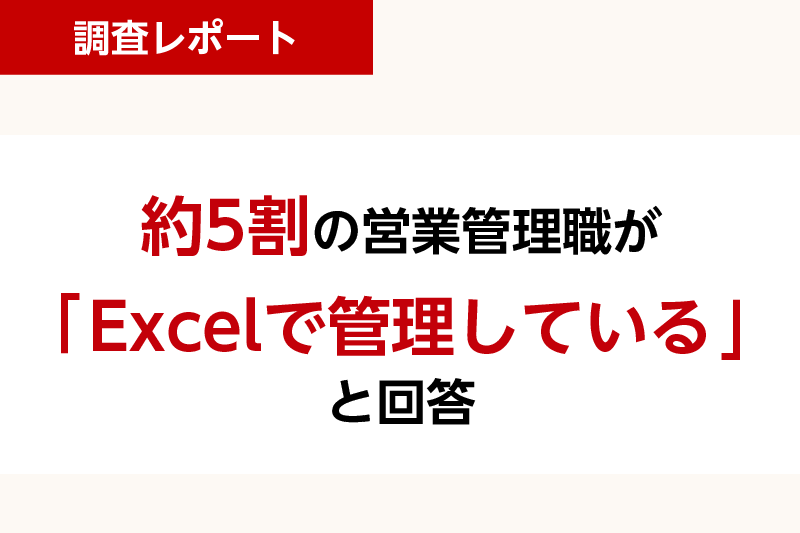

特に近年は、営業活動をデータで可視化し、チーム全体で共有・分析することが成果に直結しています。Excelや紙の台帳に頼ったアナログな管理では、組織としての営業力が頭打ちになってしまいます。

ツールの使い方を覚えることはゴールではありません。ツールを通じて営業活動を「見える化」し、再現性を高める思考こそが、リスキリングの本質です。

オンライン商談・インサイドセールスの理解

コロナ禍を契機に定着したオンライン商談は、対面とは異なるスキルセットを必要とします。画面越しでも印象を良くする話し方や、視線・表情・リアクションの工夫、資料の見せ方など、細かな配慮が成果を左右します。

また、近年注目されているインサイドセールスの役割も理解しておくべきポイントです。マーケティング部門と連携し、デジタル経由で獲得したリード(見込み客)を電話やメールで育成し、商談へつなげる役割を担うこの手法は、営業の分業化が進む中で欠かせない存在となっています。

対面・オンライン・デジタル、それぞれの特性を活かした営業活動を組み立てることが、これからの営業職には求められます。

マーケティング思考とデータ分析力

最後に強調したいのが、マーケティング思考とデータ分析力です。売上目標から逆算してターゲットを設定し、どのチャネルでアプローチし、どのような情報を提供すれば響くか――。こうした流れを自ら設計できる営業パーソンは、ますます重宝されるでしょう。

加えて、営業現場には日々多くのデータが蓄積されています。商談の成功率、案件化までのリードタイム、顧客属性別の成約傾向などを分析し、戦略を練る力は、営業を"感覚"から"科学"へと進化させる鍵となります。

データ分析と聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本的な集計やグラフ作成から始めてみるだけでも大きな一歩です。営業職のリスキリングは、こうした「武器」を一つずつ増やしていく営みとも言えるでしょう。

リスキリングの国内企業事例

日本国内でも、多くの企業がリスキリングに取り組み始めています。特に大手企業を中心に、経営戦略と人材育成を連動させる動きが加速しており、実践的かつ先進的な事例が増えつつあります。

ここでは、代表的な4社の取り組みを紹介しながら、企業規模を問わず参考になるポイントを抽出していきます。

日立製作所:社内デジタルアカデミーの設置

日立製作所では、社員のDXスキル向上を目的とした「日立アカデミー for DX」を立ち上げ、職種や職位に応じたオンライン研修を体系化しています。特筆すべきは、デジタル人材を"外から採用する"のではなく、"社内から育てる"という方針を明確にしている点です。

その結果、現場の業務知識を持つ社員が自社の課題に合ったデジタル活用を進める"内製化"が可能になり、現場主導のDX推進に成功しています。

富士通:社員自らが学ぶカルチャーづくり

富士通では、全社員を対象に「リスキリング・ポータル」を開設。AIやクラウド、データ分析などの講座を受講できるようにするだけでなく、個人のキャリア設計やスキル棚卸しを支援する仕組みも整えています。

加えて、社内SNSを活用して「誰がどんなスキルを学んでいるか」をオープンにし、学習を可視化・共有する文化づくりも行っています。「学ぶことが恥ずかしくない」風土を醸成した点が、富士通のリスキリング成功の鍵と言えるでしょう。

参照:Fujitsu|Career & Growth Well-being

三井住友フィナンシャルグループ:次世代人材育成の取り組み

三井住友FGでは、デジタル人材育成を目的とした「デジタルユニバーシティ」を設置し、グループ全体で約5万人が学習対象となっています。従来の銀行業務から脱却し、金融テック企業として進化するために、全社的なリスキリングを進めている好例です。

特徴的なのは、役職者向けのマネジメント研修にもデジタル領域を組み込んでいる点で、組織全体としてデジタルマインドを持つことを重視しています。

参照:三井住友FGが全社員にDX研修、5万人を脱落させない工夫とは

中小企業における工夫と助成金活用の実態

リスキリングは大企業だけの取り組みではありません。中小企業でも、工夫次第で十分に成果を上げることが可能です。

たとえば、社員数十名規模の製造業で、自治体の助成金を活用してeラーニングを導入し、営業と生産の両部門にDXスキルを学ばせた事例があります。学習の時間を「勤務時間内」に組み込むことで、負担感を軽減し、業務と学びを両立させる工夫も見られました。

厚生労働省や経済産業省では、企業のリスキリング支援のための補助制度や助成金を複数用意しています。人材開発支援助成金やDXリスキリング補助金などをうまく活用することで、中小企業でも無理なく学習体制を整えることが可能です。

参照:厚生労働省|新規事業展開やDX推進等の人材育成に「人材開発支援助成金」が活用できます

まとめ|リスキリングは企業成長の基盤になる

リスキリングはもはや一部の意識が高い個人や先進的な企業だけの話ではありません。急速に進化するテクノロジー、変化する市場環境、そして個人の働き方の多様化――こうした現実に対応するために、企業と従業員の双方が"学び直すこと"を前提とした組織設計が必要不可欠です。

営業職においても例外ではなく、デジタルツールやデータの活用、オンライン商談やマーケティングの理解など、新たなスキルへの対応力が市場価値を左右します。経験だけでは補いきれない変化が、確実に現場に押し寄せているのです。

一方で、リスキリングは「単に講座を用意すること」ではなく、経営戦略や人材戦略と密接に結びつけることで初めて効果を発揮します。必要なスキルの見極め、学びの仕組みづくり、評価制度との連携、そして実務への定着まで――全体を見渡した設計が、組織に学習文化を根付かせる鍵となります。

企業にとっても、従業員にとっても、リスキリングは「選択肢」ではなく「戦略」になりつつあります。将来の成長に向けて、今こそ一歩を踏み出すタイミングです。