マーケティングオートメーション導入はなぜ失敗するのか?失敗事例から注意点を解説

- INDEX

-

中堅・中小企業必見!

マーケティングオートメーション導入はなぜ失敗するのか?失敗事例から注意点を解説

~運用が定着しない原因とは~

BtoBマーケティングの必要性が企業に認知され、盛り上がりを見せはじめ、海外の主要アプリケーションが日本市場に進出した2014年は、マーケティングオートメーション(MA)元年とも呼ばれました。2015年には、続々と外資系大手企業の製品が登場し、よりMAの選択肢が広がったことにより、実際にマーケティングオートメーションを導入する企業は大幅に増加しています。

しかし、「導入効果があった」と感じている企業がある一方で、「導入効果がない」と答える企業も多く、「効果的な運用を実現するためのノウハウがなく、シナリオ設計などができない」「営業とマーケティングが連携できていない」などの理由から活用できていないという現状があるのも事実です。

そこで今回は、MA導入失敗事例をもとにそれぞれの原因を探り、「中堅・中小企業に適したMAツールとは何か」という命題に迫ります。

失敗事例1:ツールの使い方が複雑で使いこなせない!

MAを導入したものの、使いこなせない・使いにくいと感じるケースは少なくありません。この場合、MAを利用することそのものが業務の負担になり、塩漬け化してしまうものです。なぜ、鳴り物入りの優れたMAを導入したとしても、このようなことが起こるのでしょうか。

2014年から日本国内に参入したBtoB企業向けMAの多くは、アメリカをはじめとした海外で開発されたものです。Marketingautomationinsiderの調査によると、2015年の時点で、アメリカではすでに14万を超える企業がすでにMAを導入していることも明らかになっています。

そもそもMAは、マーケティング先進国であるアメリカにおいて、MAを使いこなすための土壌とニーズがあったため開発されたアプリケーションだという事実を忘れてはなりません。

一方、営業業務の属人化傾向が強い日本企業の多くは、「これからMAを導入して使いこなそう」、「デジタルマーケティングを行い、リードナーチャリングをしよう」という企業が多くを占めます。事業規模によっては、マーケティングの専任担当者がいないケースもあり得るでしょう。そして大前提として、海外から参入したMAは日本のビジネス様式に沿ったものではないという事実が目の前に横たわっています。

そのような環境下でハイスペックなMAを導入しても、使いこなせるかといえば疑問です。その上、ツールの設定が日本のビジネスの様式に沿っていないため、既存のSFAのデータを抜き出したとしても、想像以上にフィットさせることが難しいものです。

その結果、分析に必要な情報収集の段階でつまずいてしまう、適切な優良見込み客発掘に失敗してしまう、というケースが見受けられます。

失敗事例2:MAツールで分析できる内容が高度すぎて活用しきれない

失敗事例1とも共通の課題となるのですが、機能が多すぎてすべてを使いこなせない・活用しきれないと考える企業も少なくありません。実のところマーケティング先進国であるアメリカですら、MAの運用に課題を抱えていて、検索サイトでトップ10,000のウェブサイトのうち、MAを利活用しているサイトはたったの3.69%だったという統計結果もあるほどです。

MAソリューションは魔法の道具ではありません。戦略や実際の背策の設計や準備を行うのは人間であり、自動計算できる部分をMAに任せることで、業務効率化を行うものです。そのためか、アメリカでMAを導入する際の多くの企業では、コンサルティング会社を利用しています。社内にマーケティング選任部隊がなければ、外部コンサルティングが必須であるという土壌の上で、MAが普及しているのです。

しかし現状、多くの国内企業では、外部コンサルティングが必要だという自覚はあるが、長期間依頼するコストをかけられないという現実があります。またそもそも営業がマーケティング的な業務を担うことが多かった企業も少なくなく、専門知識を持つ社員が在籍していないケースも少なくありません。

MAソリューションはあくまで道具です。つまり、いくら多機能なソリューションを導入したところで、活用できなければ意味がありません。MAを導入する際は、目的に適した機能に限定し、自社で無理なく運用できるソリューションを選択しなければ、継続的に効果の上がる利活用は困難を極めることとなるでしょう。

失敗事例3:営業とマーケティングの距離が遠い

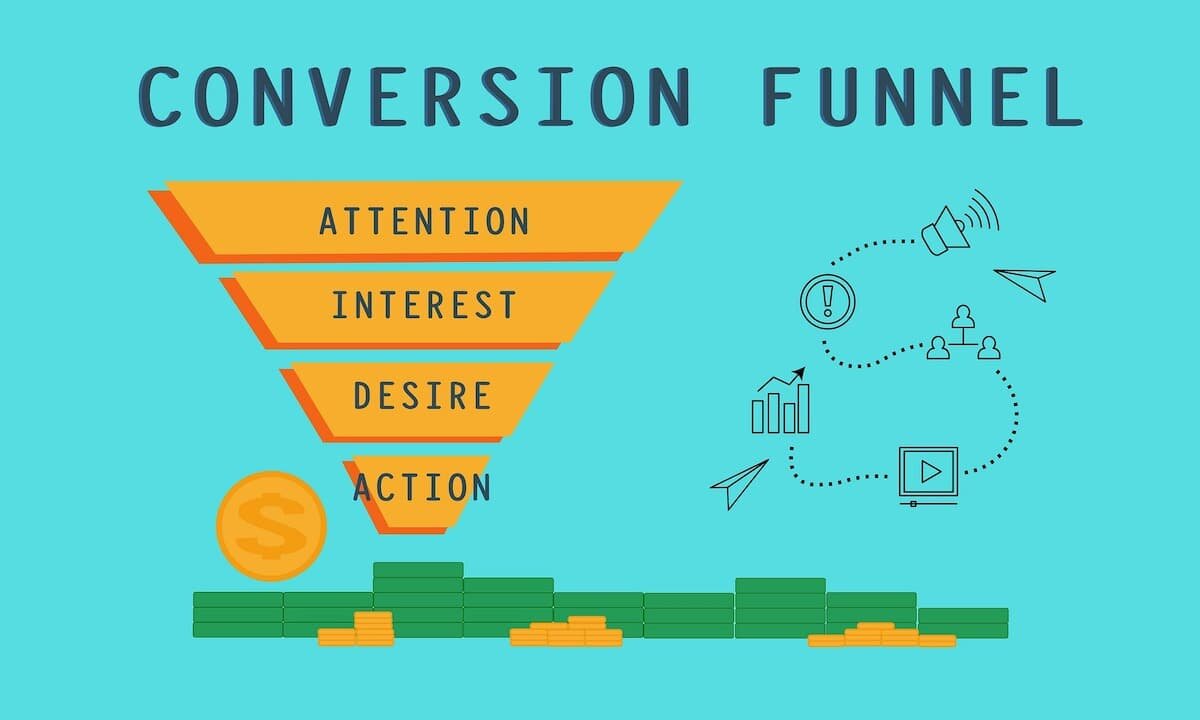

企業がMAを導入する目的の多くは、マーケティング力をつけることで、獲得リード率やCVRを向上させ、売り上げに結び付けることに尽きるのではないでしょうか。しかし、そのためにマーケティング担当がMAを活用してホットリードを作っても、営業からは「的外れ」「成果が上がらないリストを作ってくる」と感じられているという課題を抱えている企業も少なくありません。

その原因の多くが、マーケティングと営業の連携ができていないことにあります。これまで日本企業のほとんどが縦割り組織となっていて、マーケティングといえば広告や販促活動のみを行う部署であるという認識をしている営業が多いのではないでしょうか。

しかしMAで行えるマーケティングは、広告や販促活動はもちろんのこと、各種リサーチを踏まえた幅広いエリアを見据えた顧客の創出です。そのためには、過去の営業データはもちろんのこと、顧客リストは分析に必須となります。

分析に必要な基礎的なデータが不足している状態では、適切なホットリード発掘はできません。つまり、営業貢献できるホットリードを引き渡してもらうためには、マーケティング部門と営業部門の意思疎通をしっかり行うことと、営業の現場が運用できるアプリケーションである必要があります。営業が求めるリードの共有や、営業の現場からでも簡単に情報を引き渡すことができる機能が実装されているMAでなければ、手間が増えてしまうばかりで、導入する意味がなくなってしまうのです。

失敗事例4:顧客リストが散在していて管理しきれていない

前述したとおり、MAを活用するためには、密度の濃い顧客リストは必要不可欠です。しかし現状では、営業部門がマーケティング部門とは別に名刺管理を行っていて、MAとの連携が難しい状況にあるケースは少なくありません。場合によっては、営業担当個人が名刺を持ち歩いているなど、完全な属人化状態になっていて、企業にすら共有されていないというケースもあるでしょう。これでは、Webトラッキングとの紐づけも難しく、適切なマーケティングを行うことはできません。

これから国内企業でMAを導入するのであれば、マーケティング担当者はもちろん、営業企画、営業支援部門など、現場に携わる各担当者たちが、簡単に名刺入力を行え、その管理を一括に行えるだけでなく、スムーズにMAと連携ができるソリューションを選択することをおすすめします。なぜならば、名刺をはじめとしたリード発掘に必須となる企業情報の多重入力が不要となり、ホットリード発掘がより適切なものとなるためです。

まとめ

企業にフィットしたMAソリューションとは、マーケティング部門でだけでなく、営業部門や経営側でも、見込み客データ、顧客の反応、成果を把握できるソリューションです。名刺管理・SFA・MAが分離しているケースでは、全体把握が難しく、情報の漏れが生じやすくなるため、適切なホットリード発掘が困難となるだけでなく、MA導入効果が見えづらいという結果に陥りがちです。

名刺管理からSFA、MAまでを一気貫通して行えるソリューションであれば、マーケティングとセールスの活動が一連の業務プロセスで行うことが可能となります。MA導入の効果も目に見え、より営業とマーケティングの連携も高まるのではないでしょうか。