AI議事録とは?業務効率化を実現する仕組み・メリット・注意点まで徹底解説

- INDEX

-

会議のたびに議事録をまとめるのが大変――そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。聞き漏れがないように集中してメモを取り、終わったあとに文章を整理し直す。気づけば、会議そのもの以上に議事録作成に時間がかかっているというケースも少なくありません。

こうした業務の非効率を解消する手段として、今注目を集めているのが「AI議事録」です。AIの音声認識技術や自動要約機能を活用し、会議の内容を自動で記録・整理してくれるこの仕組みは、単なる時短ツールにとどまらず、会議の質やチーム全体の情報共有にも大きな変化をもたらしています。近年のAI技術の急速な進歩により、AI活用による議事録作成のあり方そのものが変わりつつあります。

本記事では、AI議事録の仕組みやメリット、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。これからの働き方に欠かせない「会議のアップデート」を、ぜひご一緒に考えてみましょう。

AI議事録とは何か?

会議や打ち合わせの記録を正確に残すことは、業務の質やスピードに大きく影響します。とはいえ、会議内容を一言一句逃さずメモするのは負担が大きく、属人化の温床にもなりがちです。そこで注目されているのが「AI議事録」です。近年、AIの進化により、議事録作成のスタイルにも大きな変化が生まれています。

AI議事録の基本的な仕組み

AI議事録とは、音声をテキストに変換し、議事録を自動で作成する仕組みです。主に使われているのは「音声認識技術」と「自然言語処理(NLP)」の2つの要素です。

まず、会議中の音声をAIがリアルタイムまたは録音データから聞き取り、発言内容を自動でテキスト化します。この工程が「音声認識」です。その後、会話文を整形・要約し、意味が通る文章としてまとめていくのが「自然言語処理」の役割です。

最近では、AIが発言者の識別を行ったり、重要なキーワードを自動で抽出したりする技術も進化しています。単なる文字起こしにとどまらず、「伝えるための文書」としての体裁を整えてくれる点が、AI議事録の特長といえるでしょう。

従来の議事録との違い

従来の議事録は、担当者がメモを取り、それをもとに後日文章にまとめる手作業が一般的でした。この方法では、発言の一部が漏れたり、書き手の主観が混ざったりすることも珍しくありません。何より、時間と労力がかかるという点が大きな負担でした。

一方、AI議事録では発言内容をほぼリアルタイムで記録できるため、聞き逃しや記憶違いを防ぐことができます。文章もフォーマット化されているため、内容のブレが少なく、誰が見ても同じように理解できる「均質なドキュメント」を作ることが可能です。

また、担当者が会議に集中できるようになるという副次的な効果も見逃せません。議事録作成が"誰かの仕事"ではなく、"仕組みの一部"になることで、会議そのものの質も高まっていくのです。

AI議事録が注目される背景

AI議事録が急速に広まりつつあるのは、時代の変化と働き方の進化が背景にあります。会議のあり方が変わった今、議事録にも新しいアプローチが求められています。

働き方の変化と会議のオンライン化

テレワークやWeb会議の普及により、会議のスタイルは大きく変わりました。従来のように同じ空間で話すのではなく、Zoomなどのツールを使ってオンライン上で複数人がやりとりする環境では、記録の重要性がこれまで以上に増しています。

音声が途切れたり、資料が一瞬で切り替わる中で、手作業での議事録作成には限界があります。そのため、AIが自動で内容を記録・整理してくれる仕組みは、会議の質と効率を両立させる手段として注目されているのです。

属人化の排除と業務標準化のニーズ

議事録が特定の人に頼りきりになってしまう"属人化"は、多くの組織で課題になっています。書く人によって内容に差が出たり、共有に時間がかかったりと、業務の非効率にもつながります。

AI議事録を使えば、誰でも一定の品質で記録を残せるようになり、業務の標準化が進みます。会議の記録が組織全体の資産として活用しやすくなり、情報共有のスピードや正確さも向上します。

AI議事録で実現できること

AI議事録は単に「記録の自動化」にとどまりません。会議の質を高め、チーム全体の業務効率にも大きな影響を与える仕組みとして、さまざまな価値を生み出します。ここでは、AI議事録が具体的にどのようなことを可能にするのかを見ていきましょう。

音声からのリアルタイム文字起こし

AI議事録の基本機能のひとつが、音声のリアルタイム変換です。発言と同時にテキスト化されることで、会議中に内容をその場で確認できる点が大きなメリットです。

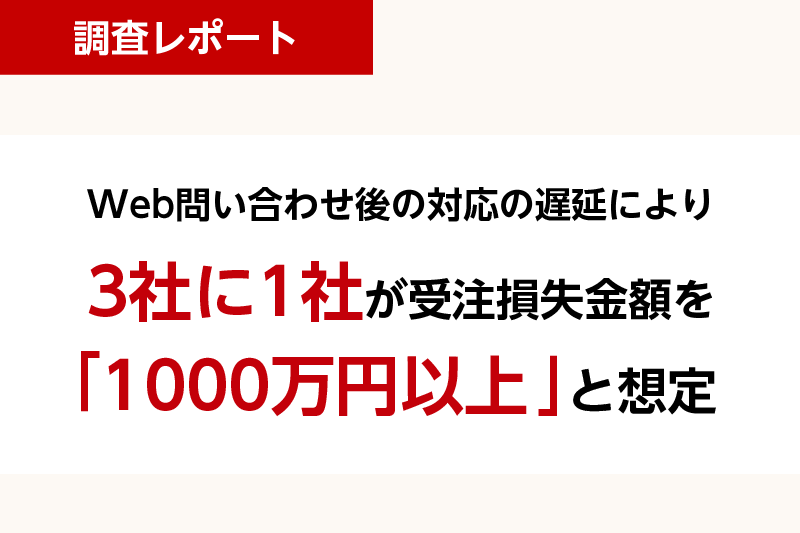

特に、議事内容を外部とすぐに共有する必要がある営業会議や、複数のプロジェクトが並行する現場での定例ミーティングなどでは、リアルタイム性が情報伝達のスピードと正確さを支えます。記録の取りこぼしが減り、会議後の対応もスムーズになります。

要点の自動抽出と要約

会議が長引けば長引くほど、「結局、何が決まったのか」がわかりにくくなることがあります。AI議事録は、重要な発言やキーワードを自動で抽出し、要点をコンパクトにまとめてくれる機能を備えています。

この要約機能により、会議後の議事録整理や報告資料作成にかかる工数が大幅に削減されます。内容の確認や承認もスピーディーに行えるため、意思決定の迅速化にもつながります。

検索・共有による情報活用

AI議事録は、単なる「会議の記録」から「社内ナレッジ」へと役割を広げています。音声から生成されたテキストデータは、キーワードでの検索が可能となり、過去の会議内容をすばやく振り返ることができます。

また、クラウド型のツールであれば、場所やデバイスを問わず共有も容易です。部署をまたいだ情報共有、リモートメンバーへの迅速な伝達、教育目的での活用など、組織全体の情報活用力が高まります。

ChatGPTなどの生成AIを使った議事録作成という選択肢

最近では、ChatGPTをはじめとする生成AIを活用して、議事録を効率よく作成する企業も増えています。専用の議事録ツールとは異なるアプローチですが、うまく使えば作業時間の短縮や情報整理に大きく貢献してくれます。

生成AIと議事録作成の相性

ChatGPTのような生成AIは、入力されたテキスト情報を理解し、要点を抽出・再構成するのが得意です。あらかじめ会議の内容を文字起こししておけば、そのデータをAIに読み込ませるだけで、短時間で読みやすい議事録が出来上がります。

これまで人手でまとめていた会議の要点や議論の流れも、AIなら数分で整理可能です。報告書の作成や、会議後の共有作業にかかる時間が大きく短縮されるため、特に情報量の多い打ち合わせや議論の多い会議では、大きな力を発揮します。

ChatGPTを使った議事録作成の手順

ChatGPTを活用して議事録を作成する場合は、以下のような流れになります。

まず、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツール、あるいはスマートフォンの録音アプリなどを使って、会議の音声を録音します。録音した音声は、NottaやGoogleドキュメントの音声入力機能などを利用してテキストデータに変換します。

変換されたテキストをChatGPTに貼り付け、「この内容を議事録としてまとめてください」といった指示を与えると、要点をまとめた文章が自動生成されます。必要に応じて、「発言者ごとにまとめて」「箇条書きで」など、出力形式を指定することで、より実務に合った内容に調整することも可能です。

無料プランでもある程度の出力が可能なため、まずは試してみたいという方にも適しています。ただし、ChatGPTは個人利用向けのサービスであり、企業向けのセキュリティや情報保護の体制が整っているわけではありません。社外秘の情報や機密性の高い会議内容を扱う場合は、入力内容を十分に吟味する必要があります。

AI議事録ツールとの使い分け方

ChatGPTのような生成AIは、柔軟に要約を行える点や、比較的手軽に導入できる点が魅力です。ただし、音声の自動文字起こしや、日付・参加者情報の記録、会議記録と案件情報の紐づけといった機能は、すべて手作業で対応する必要があります。

議事録を一時的なメモとして使うのであれば生成AIで十分な場面もありますが、継続的に記録を残したり、チーム全体で一元的に管理したい場合には、やはり専用の議事録ツールが適しています。

ホットプロファイルのように、録音から文字起こし、要約、商談履歴への自動連携までを一貫して担えるツールであれば、作業の分断がなく、営業活動全体の質とスピードを底上げすることが可能です。

AI議事録ツールを選ぶ際の比較ポイント

AI議事録を導入する際、「どのツールを選ぶべきか」は大きな検討ポイントです。それぞれのサービスには特長があり、使い方や目的によって適した選択肢は異なります。ここでは、ツールを選ぶ際に押さえておきたい視点を簡単に紹介します。

これらをふまえたうえで、代表的なツールの次の章でまとめます。

代表的なAI議事録ツールの比較

ホットプロファイル|営業現場を支える多機能型ツール

ホットプロファイルは、AI議事録だけでなく、名刺管理・SFA・マーケティング支援機能まで備えた営業支援ツールです。Web会議の録音内容をもとに発言を自動で文字起こしし、発言者ごとに分けて記録・要約する機能を持っています。

この議事録は商談履歴や案件情報と自動で紐づけることができるため、「記録するだけ」で終わらず、そのまま営業活動に活かせる点が大きな特長です。情報の流れが断絶しないため、業務のスピード感やチーム内の連携にも良い影響を与えます。

営業会議や顧客との打ち合わせ、社内ミーティングまで、幅広いシーンで活用できる実用性の高いサービスです。

Notta|リアルタイム文字起こしに強み

Nottaは、リアルタイムでの文字起こしに定評があるツールです。精度が高く、シンプルな画面設計で誰でも扱いやすいのが魅力です。多言語対応もしており、グローバルなWeb会議やインタビューなどに向いています。

議事録を外部ツールにエクスポートする機能も充実しているため、共有や加工がしやすい点も評価されています。

AI GIJIROKU|話者分離と要約に対応

AI GIJIROKUは、Web会議を中心に使いやすい構成となっており、話者の識別や要約機能も備えています。複数人が発言する場面でも、誰が何を言ったかを自動的に整理してくれるため、会議内容の振り返りがしやすくなります。

ユーザーインターフェースもわかりやすく、社内外を問わず幅広い現場で導入が進んでいます。

スマート書記|会話構造と議題整理に特化

スマート書記は、発言の構造化やアジェンダごとの整理機能に強みを持つツールです。会話の内容を自動で分類し、議題ごとに記録をまとめてくれるため、定例会議や社内レビューの場で特に使いやすい設計になっています。

議事録をそのままタスク管理やレポート作成に活用できる点も、多忙なビジネスパーソンにとっては大きな助けとなるでしょう。

AI議事録を導入するメリット

AI議事録の導入は、単なる記録の効率化にとどまらず、組織全体の働き方や成果にも良い影響を与えます。ここでは、実際の導入で期待できる主なメリットを整理します。

会議の記録精度と業務効率の向上

AIが音声を自動で記録・変換することで、発言の聞き逃しや記録ミスが大幅に減少します。人の手によるメモと違い、一定の品質で情報を残せる点が大きな強みです。

また、会議後の文字起こしや要点整理にかかっていた時間を削減できるため、議事録作成にかかる工数が大きく軽減されます。結果として、本来注力すべき業務への時間を確保しやすくなり、全体の業務効率アップにつながります。

チームの生産性向上・ナレッジ共有

AI議事録を導入すれば、誰が書いても一定品質の記録が残せるため、属人化を防ぎやすくなります。会議の記録をチーム全体で統一された形式で共有できるようになれば、後からの確認や引き継ぎもスムーズです。

また、会議に参加していないメンバーにも内容を簡単に伝えられるようになり、情報共有のスピードが格段に向上します。こうした変化は、チーム全体の生産性向上に直結します。

営業活動・顧客対応の品質向上

営業現場においても、AI議事録は強力な武器になります。商談中の会話を自動で記録すれば、顧客の要望や課題を正確に残すことができ、後工程でのすれ違いを防げます。

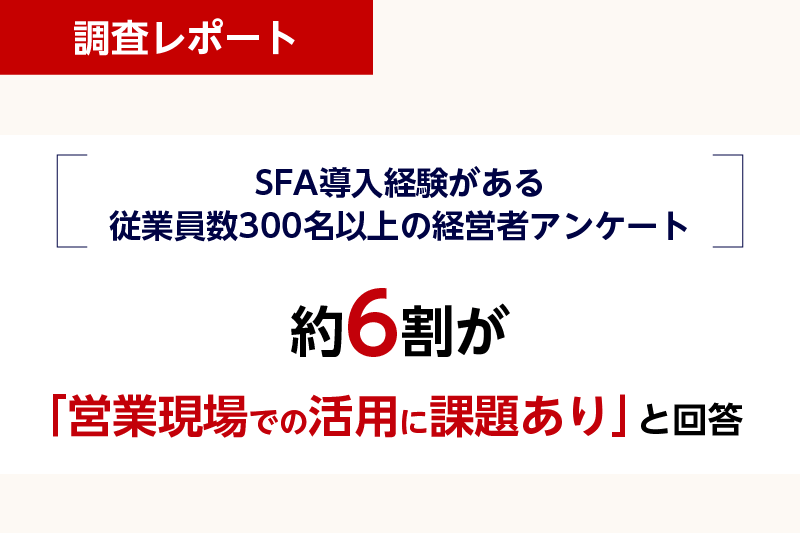

さらに、議事録をSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)と連携させれば、案件ごとの進捗管理や分析にも活用できます。蓄積されたデータを活かすことで、再現性のある営業プロセスの構築や、提案内容の精度向上が期待できます。

導入前に押さえておくべき課題と注意点

AI議事録は便利な仕組みですが、導入すればすべてが自動で完璧に進むわけではありません。実際の現場で運用する際には、あらかじめ注意しておきたいポイントがあります。ここでは主な3点を紹介します。

音声認識の精度に関する限界

AIによる文字起こしは年々進化していますが、完璧ではありません。特に、業界特有の専門用語や略語、方言、早口や言い直しの多い話し方などは、誤変換の原因になりがちです。

また、マイクの性能や周囲の雑音によっても認識精度は大きく左右されます。たとえば、複数人が同時に話してしまった場合や、声が小さい参加者の発言は正しく記録されないこともあるため、運用時にはこうした点への配慮が必要です。

セキュリティとプライバシーの確保

議事録には、社内の意思決定や顧客に関する重要な情報が含まれることも少なくありません。そのため、録音データや生成されたテキストの取り扱いには、十分な注意が求められます。

社内で録音・議事録の保存に関するルールを定めておくこと、参加者に事前に録音の同意を得ることも大切です。特にクラウド型ツールを利用する場合は、データの保管場所やアクセス制限についても事前確認しておくと安心です。

AIによる要約・整理の「限界」

AIは発言内容を自動的に要約・整理してくれますが、常に人の意図を正確に汲み取れるわけではありません。発言の文脈や背景を理解しきれずに、本来の趣旨とは異なる解釈で要点をまとめてしまう可能性もあります。

そのため、重要な会議では必ず人の目で最終チェックを行う運用体制を整えておくことが欠かせません。あくまでAIは補助的なツールであり、人の判断をサポートする存在であるという位置づけを忘れないことが大切です。

AI議事録の精度を高める運用ノウハウ

AI議事録は導入するだけでなく、ちょっとした工夫でその精度と実用性を大きく高めることができます。ここでは、現場で今日からできる実践的なポイントを3つご紹介します。

録音環境とマイクの工夫

音声認識の精度は、収音の質に大きく左右されます。会議室の反響音を抑えるためには、マイクを参加者の近くに設置する、単一指向性マイクを使用するなどの配慮が有効です。

また、マイクがPCやスピーカーと干渉してハウリングが起こると、音声が不明瞭になり誤変換の原因になります。事前に音量とマイクの配置を確認し、できるだけクリアな音声を拾える環境を整えることが大切です。

議事進行ルールの見直し

AIは人間のように状況を読み取って整理することができません。そのため、参加者同士の発言がかぶると、誰が何を話したのかを正しく認識できないことがあります。

進行役を明確にし、指名された人だけが話すように促すだけでも、AIの精度は向上します。また、話し始める前に名前を名乗る、間を置いて話すといった配慮も効果的です。

専門用語や略語の事前登録

業種特有の用語や社内でよく使われる略語は、AIが正しく変換できないことがあります。そうした単語を事前に辞書登録できるツールであれば、積極的に設定しておくのがおすすめです。

また、AIが学習機能を備えている場合は、よく使われる言葉を繰り返し使うことで精度が徐々に上がっていきます。小さな工夫の積み重ねが、長期的な使いやすさにつながります。

AI議事録を活用した営業DXの一歩

AI議事録は、会議の効率化にとどまらず、営業現場におけるデジタル変革(DX)の起点としても大きな可能性を秘めています。ここでは、商談記録の自動化から、組織的な提案力の強化、営業プロセスの標準化まで、具体的な活用の視点を紹介します。

商談メモの自動化と案件管理

商談中の会話をAIがその場で文字起こしし、議事録として記録することで、商談メモの作成が自動化されます。これにより、営業担当者は会話に集中しつつ、情報の取りこぼしも防げるようになります。

さらに、生成された議事録データをSFAやCRMと連携させることで、案件ごとの記録を一元管理することも可能になります。情報の即時共有と蓄積が実現でき、営業活動の質とスピードが格段に高まります。

チーム内共有による提案品質の向上

AI議事録は、営業現場のナレッジ共有にも大きく貢献します。過去の商談内容や顧客の反応を記録した議事録は、チーム内で共有すれば、他のメンバーの提案や対応に役立てることができます。

たとえば、ベテラン営業のトーク展開や、顧客からのよくある質問とその対応などを新人が学ぶことで、現場感覚に基づいた実践力を高められます。提案内容の精度や一貫性が向上し、組織全体の営業力アップにつながります。

再現性ある営業プロセスの構築

営業が属人的になりやすい理由のひとつに、「成功の理由が言語化されていない」という点があります。AI議事録で蓄積した商談記録を分析すれば、成約パターンや顧客ニーズの傾向が見えてきます。

このデータをもとに、誰でも成果を出しやすい"型"を構築することで、営業活動は「感覚」ではなく「仕組み」で進められるようになります。これはまさに、営業DXの本質的な一歩です。

AI議事録の導入前に確認しておきたいポイント

AI議事録の導入を成功させるためには、ツールの選定だけでなく、社内での運用設計や目的の明確化が欠かせません。ここでは、導入前に確認しておくべき基本的なポイントを整理します。

目的と対象範囲の明確化

AI議事録を導入する際は、まず「何のために使うのか」を明確にしておくことが重要です。たとえば、議事録作成の時間短縮が目的なのか、それともナレッジ共有の強化が狙いなのか。目的によって活用の仕方も変わってきます。

あわせて、どの会議に適用するのかも事前に決めておくとスムーズです。全社的に使うのか、営業会議や商談など限られた場面で活用するのかによって、導入規模や設計も変わってきます。

社内ルールや利用条件のチェック

AI議事録は録音データを扱うため、情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。会議を録音してよいかどうか、参加者の同意はどう取るか、保存されたデータの保管場所や期間はどうするかなど、社内のルールと照らし合わせて確認しましょう。

特に、個人情報や機密情報が含まれる会議では、ツールのセキュリティ水準や社内の情報管理ポリシーとの整合性を確認しておくことが不可欠です。

運用フローと責任者の設計

導入後にありがちなのが、「誰が使うのか」「使い続ける仕組みがない」といった混乱です。これを防ぐには、運用フローと担当者をあらかじめ決めておくことが効果的です。

たとえば、誰が録音を開始するか、議事録をどこに保存するか、必要に応じてどこまで修正を加えるかなど、実際の運用を見越した流れを明文化しておきましょう。定期的な改善の仕組みも含めて、責任をもって運用できる体制づくりが導入成功のカギとなります。

営業現場に強い「ホットプロファイル」のAI議事録機能

AI議事録を実際の業務で活用するうえで、ツール選びは非常に重要です。単なる文字起こしにとどまらず、営業活動やチーム内の情報連携まで見据えた機能を持つツールなら、導入効果も大きく変わってきます。

ホットプロファイルでは、Web会議の録音データから発言内容を自動で文字起こしし、要点を整理・記録できるAI議事録機能を搭載しています。発言者ごとの記録や要約の表示も可能で、会議の内容をスピーディーに確認・共有できるため、営業会議や顧客との打ち合わせなどにも最適です。

ホットプロファイルは名刺管理・営業支援(SFA)・マーケティング機能を統合した営業DXプラットフォームとして、多くの企業で活用されています。AI議事録で記録された内容をそのまま顧客管理や案件管理に活かせる設計になっており、情報が分断されることなく営業プロセスを一気通貫で支援してくれます。

議事録作成の効率化だけでなく、チーム全体の「働き方の質」を変えていく。その視点からも、ホットプロファイルは非常に頼れる存在です。

まとめ|AI議事録は「会議の価値」を高める投資

AI議事録は、単なる業務効率化ツールではありません。会議に参加した全員の発言を正確に記録し、情報を資産として活用できる状態に整えることで、「会議の価値そのもの」を引き上げる仕組みと言えます。

一方で、精度の限界やセキュリティ上の注意点も存在するため、導入前には目的や運用ルールを明確にし、社内での使い方をきちんと設計することが大切です。

記録に追われていた時間を、思考と対話に使えるようになる。その変化こそが、AI議事録のもたらす本質的な価値ではないでしょうか。会議の質を高め、チーム全体の力を引き出すための第一歩として、AI議事録の導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。