AIエージェントとは?仕組み・メリット・活用例をわかりやすく解説【生成AIとの違いも】

- INDEX

-

AIエージェントとは、人間の指示や状況に応じて自律的に判断・行動できる次世代の人工知能システムです。近年、生成AIの進化とともに、業務効率化や意思決定支援など多くの分野で注目を集めています。本記事では、AIエージェントの定義や特徴、生成AIとの違い、実際の活用シーンから導入のステップまで、企業における活用を前提にわかりやすく解説します。DX推進や業務自動化を検討中の担当者の方は、ぜひご参考ください。

AIエージェントとは何か?

「AIエージェント」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

チャットボットや生成AIと混同されがちですが、AIエージェントはより「自律的」に行動できる仕組みとして、ビジネスシーンでの注目度が高まっています。ここでは、AIエージェントの基本的な意味と、よく比較される生成AIとの違いを整理してみましょう。

AIエージェントの定義

AIエージェントとは、与えられた目的を達成するために、状況を判断しながら自律的に行動できる人工知能のことを指します。

単に指示に従うだけではなく、環境の変化を感知して行動を変化させたり、必要に応じて情報を収集・分析したりと、能動的な振る舞いが可能な点が大きな特徴です。

たとえば、ある業務のタスクを遂行する際、AIエージェントは「まず何をすべきか」「何に優先順位を置くべきか」「予想外の状況が起きたらどう対応するか」までを一貫して判断できます。このような機能により、単なる自動化ではなく、「業務の主体」としての役割が期待されているのです。

生成AIとの違い

生成AIは、文章・画像・音声などを自動的に「生成」する能力に長けており、入力に対して自然なアウトプットを返すのが主な特徴です。

一方、AIエージェントは生成AIを含むさまざまな技術を統合し、「目的達成のために何をすべきか」を判断し、自律的に行動することが求められます。言い換えれば、生成AIは"会話が得意な道具"であり、AIエージェントは"目的のために道具を選び、使い、前に進む存在"です。

つまり、AIエージェントは生成AIを「構成要素」として内包することもありますが、役割の広さと自律性という面では、より上位の概念に位置づけられます。

AIエージェントが注目される背景

AIエージェントはここ数年で急速に存在感を増しています。背景には、技術的な進化だけでなく、社会的・経済的な要請が密接に関係しています。ここでは、AIエージェントが求められるようになった理由について、4つの視点から見ていきましょう。

生成AI技術の進化(LLMの向上)

AIエージェントの進化を語るうえで欠かせないのが、大規模言語モデル(LLM)の発展です。GPTに代表されるLLMは、単なる応答生成にとどまらず、情報の要約や推論、複雑な文章理解にも対応できるようになりました。

従来のAIでは難しかった「段階的な思考」や「文脈を加味した判断」も可能になり、AIエージェントが「状況を理解し、自ら計画して動く」という概念が、より現実味を帯びてきています。

最新技術のトレンド

LLMの進化に加え、AIエージェントの技術はさらに多角的に発展しています。

複数のAIエージェントが連携して協調するマルチエージェントシステムがその一つです。たとえば、営業・マーケティング・サポートのエージェントが連携し、顧客獲得からアフターフォローまでを自律的に実行することで、部門横断的な業務を一気通貫で自動化できます。

また、人間のようにWebブラウザを操作するブラウザ操作型エージェントも登場しています。これは、Webサイト上での情報収集やフォームへの入力といった複雑なタスクを、自律的に実行できる次世代の自動化技術として注目されています。

こうしたエージェント開発を支援するLangChainやAutoGenといったフレームワークや、OpenAI Assistant APIのような開発基盤が充実したことも、導入のハードルを下げています。

ビジネスニーズとの合致

少子高齢化による人手不足や、DXの加速により、企業の業務は複雑化の一途をたどっています。こうした中で、単なる自動化ではなく「ある程度の判断力を持ってタスクを任せられる存在」が求められるようになりました。

AIエージェントは、そうしたニーズに応える存在として注目されています。ルール化しにくい業務や、部門横断的な対応が必要なケースでも、柔軟にタスクをこなせる可能性が期待されているのです。

ツール群の充実とクラウド環境の整備

かつてはAIを導入するにも膨大なコストや専門知識が必要でしたが、現在では多くのクラウドサービスがAIエージェント機能の基盤を提供しています。API経由でさまざまな業務ツールと連携できるようになり、導入のハードルは大きく下がりました。

また、タスク管理やRPA(Robotic Process Automation:ソフトウェアロボットによる業務自動化)、CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理システム)など既存システムとの連携がしやすくなったことで、「AIエージェントが業務全体を支える存在」として現実的に導入できるようになった点も大きな追い風となっています。

AIエージェントの主な機能と仕組み

AIエージェントが「自律的に動く存在」として注目される理由は、その構造と機能にあります。単なる自動応答や処理ではなく、状況を認識し、適切な行動を選び、実行するという一連のプロセスを自ら担う――これがAIエージェントの本質です。ここでは、その代表的な機能と仕組みを順に見ていきましょう。

情報収集・環境認識

まずAIエージェントは、周囲の状況や対象データを把握するところから始まります。これは人間でいえば「五感」にあたる部分であり、API経由のデータ取得や、ユーザーとの対話、センサー情報などが情報源となります。

たとえば、顧客からの問い合わせ内容、在庫状況、交通情報などをリアルタイムに取得することで、「今、何が起きているか」を正確に把握する準備を整えます。

意思決定・計画立案

情報を集めた後、次に求められるのが「何をすべきか」の判断です。

ここでは、ルールベースの判断に加えて、目標ベースや効用(利益)ベースといった複雑な計画立案が行われます。重要なのは、事前にすべてのルールを定めなくても、状況に応じて柔軟に判断できる点です。

たとえば、予定していたフローに障害が発生した場合でも、別の手段を選択するなどの適応力を持つのがAIエージェントの強みです。

タスク実行・振る舞い制御

判断が下されたら、次は具体的な「行動」に移ります。

ここでAIエージェントは、メールの送信、システムへの入力、社内チャットへの通知、さらには外部サービスとの連携など、実際の業務を進める操作を実行します。

また、実行中にも継続的に状況を監視し、「実行結果が想定通りか」「計画の修正が必要か」を随時チェックする仕組みを備えていることが多く、まさに"動きながら考える存在"として機能しています。

AIエージェントの分類とレベル

AIエージェントとひと口に言っても、その機能や複雑さにはさまざまな段階があります。研究領域での理論的な分類に加えて、実際の業務で使われる現場視点のレベル分けも存在します。ここでは、代表的な分類モデルと、企業での活用を見据えた実用レベルの考え方をご紹介します。

基本的な種類(エージェント設計モデル)

AIエージェントの構造は、用途や目標に応じていくつかのタイプに分けられます。以下は、人工知能の研究分野でよく知られている分類です。

これらはAIエージェントの設計思想を理解するうえでの基盤となります。

実用レベルでの分類(現場目線)

ビジネスの現場では、より実装寄りの視点で「レベル」に分けて考えることが有効です。ここでは、AIエージェントの"実行能力"の広がりに応じた5段階の例をご紹介します。

単純なトリガーとアクションで完結。いわゆるルールベースの自動処理に近い。

条件に応じて処理経路を振り分ける。問い合わせ内容ごとに適切な部署へ送るなどの処理。

複数の外部ツールを呼び出して操作することができる。RPA的な動作にも近い。

複数のタスクを順序立ててこなす。例:申請受付→審査→連絡までを一貫して対応。

他のエージェントと連携・協調して複数のタスクを同時進行。プロジェクト型の業務支援が可能。

このような段階ごとの整理は、AIエージェントの導入計画を立てる際にも役立ちます。

最初はレベル2〜3から始めて、徐々に高度なエージェントへとスケールしていくのが現実的な流れと言えるでしょう。

AIエージェントの導入メリット

AIエージェントを導入することで、企業活動のさまざまな場面で恩恵を受けられます。単なる自動化とは異なり、「状況に応じて判断しながら動ける」ことが、従来のツールにはない魅力です。ここでは、AIエージェントをビジネスで活用する4つの代表的なメリットをご紹介します。

業務の自動化と生産性向上

最も実感しやすいのは、繰り返し発生するルーティン業務をAIエージェントに任せることで、作業時間を大幅に削減できる点です。

具体的な効果:

その結果、担当者はより創造的で戦略的な業務に集中でき、組織全体の生産性向上にもつながります。

意思決定の高度化

AIエージェントは、ただ情報を処理するだけでなく、「どう動くべきか」を自ら考えられる点に強みがあります。

たとえば、営業現場において顧客の行動データを分析し、「今、どのタイミングでアプローチすべきか」を提案することも可能です。

これにより、属人的な判断に頼らず、データドリブンで精度の高い意思決定が行えるようになります。

顧客体験(CX)の向上

AIエージェントは、ユーザーに合わせて柔軟に対応できるため、カスタマーサポートなどでもその力を発揮します。

問い合わせの内容や顧客の過去の履歴をもとに最適な回答を返したり、必要に応じて人に引き継ぐ判断をしたりと、まるで"デジタルな接客係"のような存在になります。

24時間対応が可能で、待たせない・迷わせない体験を提供できる点も、顧客満足度向上に大きく貢献します。

拡張性と柔軟性

AIエージェントの多くは、既存の業務ツールやクラウドサービスと連携可能な設計になっています。

「特定の業務だけで終わる」のではなく、段階的に他部署や他業務へと活用範囲を広げやすいのが特徴です。

たとえば、最初はFAQ対応に導入し、次に受注処理、さらに社内アシスタント機能へ...と拡張できるため、スモールスタートで始めつつ将来的な全社展開も視野に入れることができます。

AIエージェントのビジネスシーンでの活用例

AIエージェントは、単なる技術トレンドではなく、すでに多くの企業現場で活用が進んでいます。目的に応じて柔軟に設計できるため、部門や業種を問わず導入しやすいのが特長です。ここでは、代表的な活用事例を4つご紹介します。

カスタマーサポートの自動化

問い合わせ対応の現場では、AIエージェントが大きな力を発揮します。

たとえば、問い合わせ内容を自動で分類し、FAQから最適な回答を提案したり、複雑な内容であれば適切な担当者へ振り分けたりと、初動対応をスムーズに行うことが可能です。

従来のチャットボットとの違いは、ユーザーの文脈や意図をより深く理解し、対応の内容を状況に応じて変化させられる点にあります。24時間稼働できるため、サポート体制の強化にも直結します。

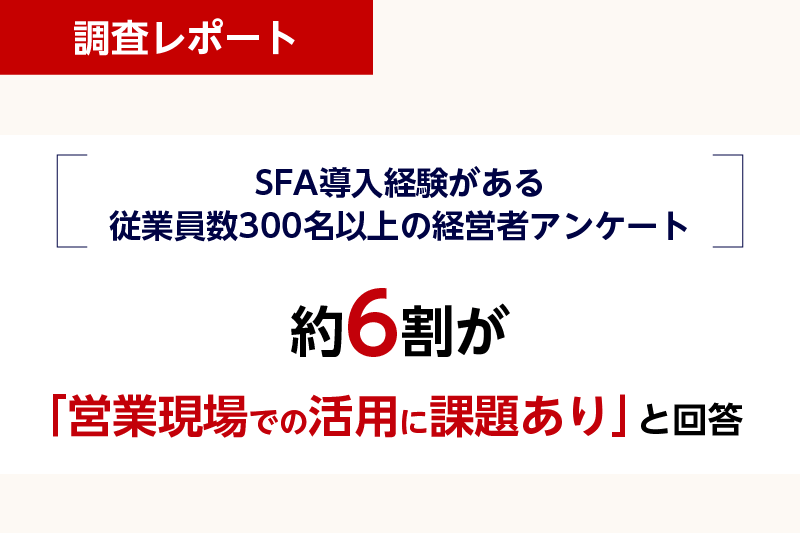

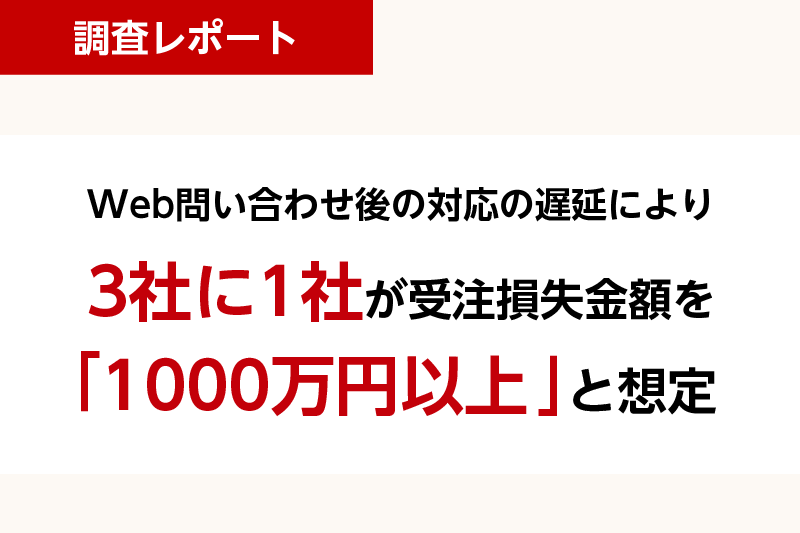

営業支援エージェント

営業現場でもAIエージェントの活用が広がっています。

たとえば、過去の商談履歴や顧客の行動データをもとに、「このタイミングでアプローチすべき顧客は誰か」「次に送るべき提案内容は何か」といった判断をサポートすることが可能です。

また、営業担当者がメール送信や商談後のフォロー業務に割く時間も、AIエージェントが代行することで大幅に削減できます。データに基づく提案力と、作業自動化の両面で成果につながりやすい領域です。

バックオフィス業務のさらなる深化

経理や総務、法務といったバックオフィス業務にも、AIエージェントは導入効果が高いとされています。

たとえば、請求書データの読み取りと分類、契約書のひな形作成、会議資料の要約といった作業は、ルールに従いながらも柔軟性を求められる場面が多いため、AIエージェントとの相性が良いのです。

日常的な業務を肩代わりさせることで、属人化の防止やミスの削減にもつながります。

研究・学術分野の効率化

研究プロセスにおいても、AIエージェントは大きな助けとなります。大量の論文や文献を自動で要約し、特定のテーマに関する情報を網羅的に調査することで、研究者の情報収集時間を大幅に短縮します。これにより、研究者はより本質的な考察や実験に集中できるようになります。

ソフトウェア開発における支援活用

エンジニアリング分野でも、AIエージェントの活用が進んでいます。開発者が自然言語で指示を出すだけで、AIエージェントがコードを生成し、テストを実行し、さらにはバグを自律的に修正する事例(例: Devin、GitHub Copilot Agent)も登場しています。これにより、作業効率の向上や初心者開発者の支援、人為的なミス防止に貢献します。

自動運転・IoT分野での活用

AIエージェントは、モノとインターネットがつながるIoTの領域でも活躍しています。

たとえば自動運転技術では、AIエージェントが周囲の状況をリアルタイムに把握し、安全かつ効率的な走行ルートを判断・実行します。工場や倉庫では、設備の稼働状況をモニタリングし、異常検知やメンテナンスの最適化にも使われています。

こうした物理環境における即時対応能力も、AIエージェントならではの強みといえるでしょう。

AIエージェント導入にあたっての課題と対応策

AIエージェントは多くの可能性を秘めていますが、導入すればすぐに成果が出るというわけではありません。実際の現場では、いくつかのハードルに直面することも少なくありません。ここでは、企業がAIエージェント導入時によく直面する課題と、その対応策について見ていきましょう。

技術的な課題

まず課題として挙げられるのが、技術的な難しさです。

AIエージェントは単体で動くものではなく、既存の業務システムや外部ツールと連携してこそ真価を発揮します。そのため、業務フローの整理やAPIの接続設定、場合によってはデータ形式の統一など、一定の技術的ハードルが存在します。

対策としては、いきなり全社導入を目指すのではなく、小さな業務単位でのPoC(概念実証)から始め、段階的に対象範囲を広げていくアプローチが有効です。

倫理・ガバナンス面の懸念

AIエージェントが自律的に動くということは、時として人間の意図しない判断や行動を起こす可能性もあるということです。

とくに顧客対応や意思決定を伴う場面では、誤作動や不適切な出力がトラブルの原因になるリスクも無視できません。

このようなリスクに対しては、AIの判断過程を記録・可視化する「説明可能性(Explainability)」を重視した設計や、誤判断時に人間が介入できる「ガードレール」の設定が必要です。さらに、データの取り扱いに関するガイドラインを明確にし、社内でのコンセンサスを得ることも重要です。

社内運用・人材の壁

AIエージェントの仕組み自体が新しいため、現場の理解や受け入れが進まないという課題もあります。

「なんとなく難しそう」「業務が奪われるのでは」といった不安が、導入の障壁になることも少なくありません。

こうした壁を乗り越えるには、「エージェントが支援することで業務が楽になる」「より価値の高い仕事に集中できる」という利点を具体的に伝えることが重要です。加えて、現場とIT部門が一体となって試行錯誤できる体制を整え、少しずつ慣れていく時間を設けることが、成功への近道となります。

AIエージェント導入のステップとポイント

AIエージェントは多機能で柔軟性が高いため、導入にあたっては「どこから手をつけるべきか」が分かりづらいと感じる方も少なくありません。しかし、正しい手順を踏めば、スモールスタートから大きな成果につなげることは十分に可能です。ここでは、企業がAIエージェントを導入する際の基本的なステップと、押さえておきたいポイントを解説します。

ステップ1:導入準備:目的・対象業務の整理

まずは、AIエージェントをどの業務に適用するかを明確にすることが重要です。

「社内問い合わせを減らしたい」「営業活動を効率化したい」など、現場で課題となっている業務を洗い出し、その中からAIが力を発揮できそうな領域を特定しましょう。

具体的な準備作業:同時に、業務フローの可視化や課題の定量化を行っておくと、導入効果の検証もしやすくなります。

ステップ2:技術選定:エージェントツール・基盤の検討

次に、どのような技術やプラットフォームを使うかを検討します。

生成AIを活用したエージェント型のサービスや、業務ツールと連携しやすいクラウド型の製品など、選択肢は年々広がっています。自社の既存システムやセキュリティ要件との相性を確認しながら、最適なものを選定しましょう。

検討ポイント:また、ツールによってはノーコードで構築できるものもあるため、内製化を進めたい場合にはこうした点も評価基準になります。

ステップ3:小規模導入(PoC)からのスケール

初めから大きなシステムとして導入するのではなく、まずは一部業務でのPoC(概念実証)から始めるのが現実的です。

推奨する段階的アプローチ:たとえば、社内FAQの自動応答や、営業日報の整理など、小さな成功体験を積み重ねることで、社内の理解と信頼を得やすくなります。

成果が確認できたら、段階的に他業務や他部門へと拡大していく「スケール設計」を見据えておくとよいでしょう。

ステップ4:社内体制とセキュリティガイドラインの整備

AIエージェントを業務に組み込むということは、それだけ企業の中枢にAIが関与することを意味します。そのため、情報漏洩リスクや誤作動リスクを防ぐための体制づくりは不可欠です。

整備すべき項目:運用開始後も定期的に見直していくことで、持続的な活用につなげていくことができます。

まとめ|AIエージェントは業務の「主体化」に向けた第一歩

AIエージェントは、単なる業務自動化ツールではなく、「自ら考え、選び、動く」ことができる存在として、これからのビジネスにおいて重要な役割を担っていくと考えられます。

生成AIの進化やクラウド環境の整備を背景に、実用段階へと踏み出している今、企業がこの技術をどう取り入れるかが競争力の分かれ目になりつつあります。

とはいえ、いきなり高度なエージェントを構築する必要はありません。まずは、自社の業務課題と向き合い、小さな領域からAIエージェントを導入してみる。その繰り返しが、やがて全社的な変革へとつながっていきます。

業務を支援するだけでなく、時には意思決定を補い、現場に寄り添いながら働く"もう一人のメンバー"として――。

AIエージェントを活用する未来は、すでに現実の選択肢となりつつあるのです。