働き方改革の取り組み事例から学ぶ「柔軟に働ける環境作り」のために必要なこと

- INDEX

-

しかし、未だ働き方改革に取り組めていない、または具体的な成果が出ていない状態にお悩みの企業・組織もあることでしょう。

今回は、働き方改革の取り組み事例から学ぶ「柔軟に働ける環境作り」のために必要なことをご紹介します。

働き方改革の取り組み事例

はじめに、働き方・休み方改善ポータルサイトの取組・参考事例検索の中から5つの事例をご紹介します。

参考元:働き方・休み方改善ポータルサイト - 取組・参考事例検索

それぞれの項目は上記URLを参考とし、抜粋しておりますので、お時間のある時に他の事例も含めてご一読をおすすめします。

事例その1.TEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社

・業務の見える化や共有化

・業務の進め方や手順書、フォーマット、システム等の標準化

・連続5日間(土日除く)の休暇取得を目標

・失効した年次有給休暇を最大20日間積み立て

・勤続年数に応じた5日のリフレッシュ休暇の付与

上記がTEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社の働き方改革における取り組み事例の概要です。雇用する側が主体となって働き方や休み方に関する具体的な目標や取り決めを行っていることがわかります。同時に従業員同士が休暇を取りやすくするためにお互いの業務の見える化や共有化でサポートやフォローできるようにしている部分も着目しておくべき点と言えるでしょう。

事例その2.トヨタ自動車北海道株式会社

・所定外労働時間が年間360時間を超えないことを目標

・スーパーフレックス制度を導入

・従業員は複数工程への対応が可能なように訓練

・年3回の長期の連続休暇を設定

・「ヘルスケアスパデイ」という制度を導入

上記がトヨタ自動車北海道株式会社の働き方改革における取り組み事例の概要です。働きやすく、休みやすい環境となるような施策が考えられており、上記の他にも常に人員が1名プラスとなるよう配置することで余力を作っているのが特徴と言えます。こちらの事例においても、お互いがサポートやフォローできるよう業務や作業に柔軟に対応するための取り組みが見られます。

事例その3.三新化学工業株式会社

・所定労働時間を30分短縮するサマータイム制を導入

・社長が社員の年次有給休暇取得推進のメッセージを常々発信

・半日単位の年次有給休暇の有効活用

・休暇取得が当たり前という意識付け

・社員全員が業務上必要な残業かどうを判断し、メリハリを持った働き方を実施

上記が三新化学工業株式会社の働き方改革における取り組み事例の概要です。日本では珍しいサマータイム制や休暇取得が当たり前という意識改革など、働きやすく、休むことを大切にしようという意識が汲み取れます。その他、「明日できることは明日やる」という社内の共通言語を標語として無理をし過ぎないような職場環境の構築に努めていることも参考となる部分です。

事例その4.コマツNTC株式会社

・時間外労働は間接部門月15時間以内、消滅年休ゼロを目標

・部門内で週1日ノー会議デーを設定

・会議を抜本的に見直し

・リフレッシュ休暇を設定

・休暇を積極的に取得してもらえるようなイベントを提供

上記がコマツNTC株式会社の働き方改革における取り組み事例の概要です。雇用する側が具体的な数字を元に、働きやすく、休みやすい環境作りに取り組んでいることがわかります。リフレッシュ休暇においてもA、Bという形で設定されており、「Aは名目をつけて年次有給休暇を連続5日取得を目的としたもの、Bは勤続年数が15、25、35年目の時に特別休暇5日付与」という形で具体的に休みの日数が提示されているので、タイミングに合わせて長期休暇や旅行するなど計画しやすい点も非常に好印象です。

事例その5.大同生命保険株式会社

・19時退社を目標、原則19時半には全社員が退社

・評価を励みにさらに取組を加速するといった好循環の実現

・ペーパーレスの取組、会議時間の短縮(原則45分)ルールの設定

・年次有給休暇の一般的な付与日数20日の7割に当たる14日の取得を目標

・原則8、9月に5営業日を含む7日間の連続休暇を取得する制度

上記が大同生命保険株式会社の働き方改革における取り組み事例の概要です。19時退社の他、早帰りデーやパソコンの自動シャットダウンなど働きすぎないような取り組みがなされていることがわかります。また、連続休暇を取りやすくすること、在宅勤務もデバイスの貸与で柔軟に行えるなど、働く側の状況や環境に対応しやすくしていることも参考になります。

柔軟に働ける環境作り・休みやすい環境作りのために必要なこと

次に、柔軟に働ける環境作り・休みやすい環境作りのために必要なことをご説明します。

具体的な数字を元にした社内規則や制度の構築

働き方改革を考える時は、具体的な数字を元にした社内規則や制度の構築が必要です。休暇の日数、残業時間の制限、日々の残業の防止施策など、曖昧にならない数字を用いることを意識しましょう。単に「残業時間の削減!」ではなく、日に何時間、月に何時間、年に何時間と細かく計算し、管理することが大切です。

従業員同士がお互いの働き方や休み方に納得できる雰囲気作り

社内規則や制度とともに従業員同士がお互いの働き方や休み方に納得できる雰囲気作りも必要です。いわゆる、制度や規則はあるけれど、使ったことがない!というような状況を防ぐことが大切です。また、暗黙の了解のように「休んではいけない!」ということにならないようにするためにも、閑散期や繁忙期などの状況を見ながら、上司や管理職から休みを打診すること、もしくは個々の希望に合わせて自由かつ柔軟に休めるような雰囲気を作るようにすべきです。

それぞれの働き方に合わせた評価と各種手当ての設定

人生においては結婚や妊娠や出産、育児や子育てもあれば怪我や病気など、様々な状況が考えられます。どのような状況においてもそれぞれの働き方に合わせて評価し、各種手当がもらえるように設定しておくことが大切です。特に少子高齢化が懸念されていることを考えると、現時点において自社の経験や知識、スキルを持つ人材を大切にすることが「人的資源の有効活用」には一番効果的です。人が辞めたら雇えば良いという時代ではないこと、従業員を大切にすることが最もコスト削減につながることを理解しておきましょう。

雇用する側が率先して残業の削減や休暇の取得を促すこと

無理に残業をさせない、または休暇を取得しやすくするなど、雇用する側が率先して働きやすく、休みやすいように取り組むことも必要です。極端ではありますが、パソコンのシャットダウンは非常に効果的に見えますし、急な休暇の取得、半日のみの取得など、従業員の都合に合わせてあげるのも休暇の消化に役立ちます。同じく、上司や管理職においても休めるようなフォロー体制を作ることも忘れず、役職や立場に関係なく休暇が取れるように取り組むことも大切です。

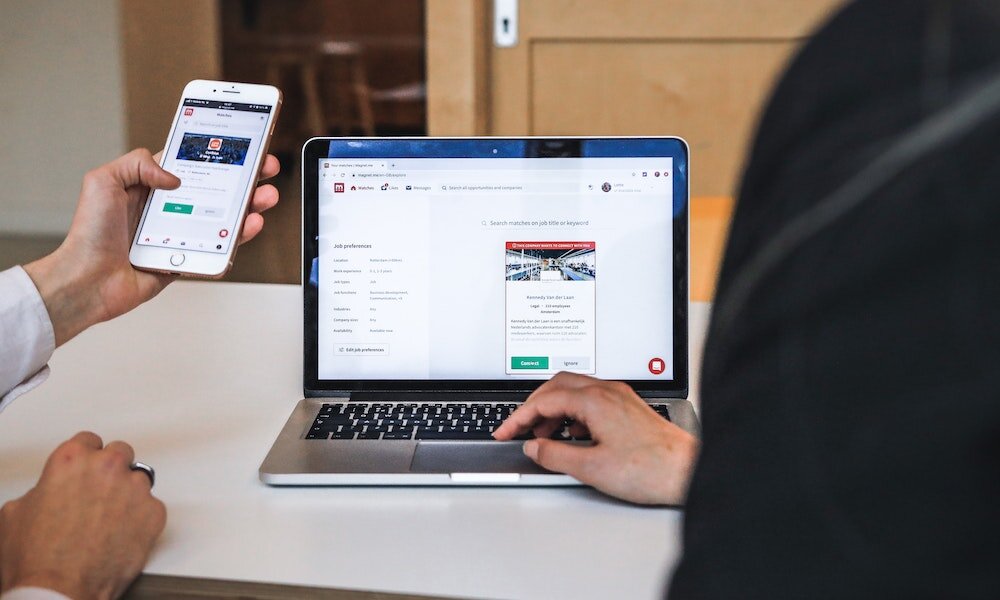

可能な限りデジタル化やオンライン化を取り入れる

働き方改革や休み方改革、そして働きやすい環境作りには人的なリソースと時間的な余力は必須です。これらを叶えるためには可能な限りデジタル化やオンライン化を進めることが重要になります。例えば、必要に応じていつでもテレワークに対応できる仕組み、ペーパーレス化のよる事務作業の負担の軽減、もしくは最適化や効率化など、IT技術を駆使して人的リソースと時間的な余力を確保すること、すなわちDXの推進と働き方改革を両立することを意識するのがおすすめです。

まとめ:働き方改革にはデジタル技術の導入が必要不可欠

今回は働き方改革の取り組み事例から学ぶ「柔軟に働ける環境作り」のために必要なことをご紹介しました。

働き方改革や休み方改革の事例を見ていると、企業や組織として余力があるという部分が共通しています。同時に、人的リソースや時間的なコストを上手に配分することで、余力を作り、働きやすく、休みやすくしていると言えるでしょう。これらのことから働き方改革にはデジタル技術の導入が1つ大きな鍵になることがわかります。

デジタル技術を導入し、人的リソースや時間的なコストを削減して余力を作りたいとお考えであれば、当社の提供する「AnyForm OCR」をおすすめします。OCRによってペーパーレス化することで事務作業の一部を削減し、時間的なコストの削減と人的リソースの確保の一助になりますので、ぜひともこの機会にご相談、お問い合わせください。