【入力ミスの対策】入力ミスの原因や具体的な対策方法をわかりやすく解説

- INDEX

-

入力作業があれば、入力ミスも必ず起こるものです。

しかし、その入力ミスに対する対策を講じていなければ、業務上の大きなトラブルにつながる可能性があります。

そこでこの記事では、入力ミスによって起こりうるトラブルや入力ミスの原因を整理した上で、実務で取り入れやすい具体的な対策方法をご紹介していきます。

入力ミスを減らしたい、再発防止に取り組みたいとお考えの方は、ぜひ最後までご確認ください。

入力ミスによって起こりうるトラブル

はじめに、入力ミスが原因で実際に起こりやすい代表的なトラブルについて見ていきましょう。

トラブル①:見積や請求内容に誤りがあった

営業事務などの現場で入力ミスによって起こる代表的なトラブルと言えば、「見積や請求内容に誤りがあった」という点でしょう。

金額や発行日付、送り先の担当者氏名を間違えるといったことは、どの企業でも起こりうるものです。

特に金額の入力ミスは、相手方にとって払い戻しや追加支払いなどの工数が発生し、クレームにつながりやすいトラブルだと言えます。

トラブル②: 発注内容に誤りがあった

備品などの発注内容に誤りがあるケースも、入力ミスによるよくあるトラブルです。

個数を間違えて入力してしまったり、本来必要だったものとは異なる備品を発注してしまったりと、事例は枚挙にいとまがありません。

このような場合、返品や再発注の対応が必要となり、結果として業務全体の効率低下につながってしまいます。

トラブル③:受注内容を間違えてしまう

お客様からの発注書には、発注個数・金額・希望納期など、入力ミスが発生しやすい項目が多く含まれています。

これらの情報を自社の基幹システムなどに入力する際、ミスが生じてしまうケースも少なくありません。

入力ミスに気付かないまま誤った内容で対応してしまうと、お客様に損害を与える可能性があり、最悪の場合は取引継続が困難になるなど、大きなトラブルに発展する恐れもあります。

入力ミスの原因

ここまで入力ミスによるトラブルを見てきましたが、次に入力ミスが発生する原因について整理していきます。

入力ミスの原因は、大きく以下の2つに分けられます。

①ヒューマンエラー

②作業体制の不備

それぞれ詳しく見ていきましょう。

原因①:ヒューマンエラー

一つ目の原因はヒューマンエラー、つまり人が作業することによって発生するミスです。

入力ミスの多くは、このヒューマンエラーに起因すると言っても過言ではありません。

例えば

・集中力が低下した状態で入力作業をしてしまった

・時間に追われ、入力内容の確認を怠ってしまった

といった経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。

このような状況では、入力ミスが発生する確率がどうしても高くなります。

また、入力すべき情報を誤って認識してしまったり、経験不足により誤った内容を入力してしまったりするケースも考えられます。

このように、人の作業に起因する入力ミスは発生しやすいものなのです。

原因②:作業体制の不備

すべての入力ミスがヒューマンエラーによるもの、というわけではありません。

作業体制そのものに問題があるケースも少なくないのです。

人はどれだけ注意していても、ミスを完全になくすことはできません。

その前提に立ち、本来はミスを防ぐための体制を構築する必要があります。

しかし、以下のような体制で運用している企業も多いのではないでしょうか。

・一人で入力からチェックまで対応している

・入力担当者が少なく、一人あたりの負荷が高い

・マニュアルが整備されておらず、口頭指導が中心

このような体制では、入力ミスが発生しやすくなるのは当然です。

ヒューマンエラーを前提とした体制づくりを行わなければ、入力ミスは防げないどころか、今後も増え続けてしまいます。その結果、先に紹介したようなトラブルが発生し、無駄なリソース消費や商機損失につながってしまうのです。

入力ミスの対策方法

では、具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。

ここからは、入力ミスを防ぐための具体的な対策方法をご紹介します。

入力ミスの対策方法①:ダブルチェック

一つ目の対策は「ダブルチェック」です。

入力担当者同士で確認し合うことで、一人では気付きにくい入力ミスを減らすことができます。

また、人員に余裕がある場合は、二人に同じデータを入力させて突き合わせる方法も有効です。

ただし、ダブルチェックも人の目による確認である以上、入力ミスを完全にゼロにできるわけではない点には注意が必要です。

入力ミスの対策方法②:マニュアルの整備

二つ目の対策が「マニュアルの整備」です。

入力作業のルールや注意点を明文化することで、認識違いや経験不足による入力ミスを防ぐことができます。

作成には時間がかかりますが、その都度ミス対応を行うことを考えれば、長期的には大きな時間削減につながるでしょう。

マニュアル内にダブルチェックを前提としたフローを盛り込むのも効果的です。

入力ミスの対策方法③:チェックリストの作成

チェックリストの作成も有効な対策方法です。

入力後に確認すべき項目をリスト化し、作業プロセスに組み込むことで、入力ミスを大幅に削減できます。

マニュアル作成と同時に取り組むことで、より実践的な環境整備が可能になります。

入力ミスの対策方法④:適度な休息

適度な休憩を取ることも、入力ミス対策として重要です。

作業の合間に休憩を挟むことで集中力が回復し、結果として入力ミスの防止につながります。

25分作業・5分休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」などを取り入れるのも一つの方法です。

入力ミスの対策方法⑤:一人ひとりの負荷を軽減する

入力担当者一人あたりの作業負荷を見直すことも重要です。

入力作業量に対して人員が適切かどうかを確認し、必要に応じて人員を追加する、業務を見直すといった対応が求められます。

そもそも必要性の低い入力作業であれば、業務自体を削減・廃止する判断も検討すべきでしょう。

入力ミスの対策方法⑥:入力作業自体を自動化する

最後の対策は、「入力作業そのものを自動化する」ことです。

入力作業を自動化すれば、ヒューマンエラーによる入力ミスを大幅に減らすことができます。

代表的な方法としては、RPAやOCRの活用が挙げられます。

・RPA:定型業務をロボットで自動化する仕組み

・OCR:紙書類の文字を読み取り、データ化するツール

OCRとRPAを連携させることで、入力作業全体の自動化・効率化が可能になります。

まとめ

今回は、入力ミスの原因や具体的な対策方法についてご紹介しました。

入力ミスを減らすためには、チェック体制やマニュアル整備に加え、入力作業そのものを自動化する仕組みの導入が効果的です。

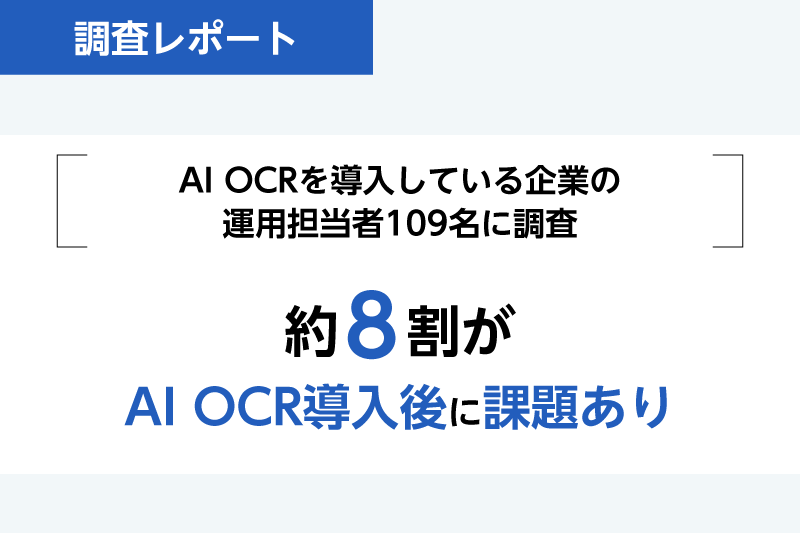

当社が提供する AI-OCRサービス「DX OCR」 は、帳票設計や設定を行うことなく、手書き文字や非定型帳票を含むあらゆる画像文字を高精度にデータ化できるクラウドサービスです。

紙の帳票をスキャンまたは撮影するだけで、基幹システムと連携可能なCSVデータを出力でき、入力業務の効率化と入力ミスの防止、DX推進に貢献します。

入力業務の自動化にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。