受発注業務のBCP対策とは? 災害・システム障害でも業務を止めない仕組みと実践ポイント

- INDEX

-

自然災害やシステム障害、感染症など、企業を取り巻くリスクは年々増しています。中でも「受発注業務」は、企業の売上と供給網を支える中核業務であり、停止すれば取引先や顧客への影響は甚大です。そのため、事業継続計画(BCP)の策定と運用が欠かせません。

本記事では、受発注業務におけるBCP対策の基本から、具体的な策定手順、クラウドシステムの活用法、体制構築のポイントまで、わかりやすく解説します。

受発注業務におけるBCPとは

BCP(事業継続計画)は、災害やシステム障害などの緊急事態においても、重要な業務を止めずに継続するための仕組みです。とくに受発注業務は、企業の売上や顧客対応を支える要となるため、BCP対策の中でも優先度が高い分野といえます。ここでは、受発注業務におけるBCPの基本と目的、重要性、整備不足によるリスクを簡潔に解説します。BCP(事業継続計画)の基本と目的

BCPとは、緊急時にも事業を継続・早期復旧させるための計画です。目的は、被害を最小限に抑え、できるだけ早く通常業務へ戻すことにあります。受注システムの停止などは取引の遅延や信頼損失につながるため、あらかじめ「何を守るか」「どう対応するか」を定めておくことが重要です。現場で実行可能な形で策定・共有することで、初めて機能するBCPとなります。

受発注業務におけるBCPの重要性

受発注業務は、売上や供給網を支える中核であり、停止すれば取引先・顧客への影響が即座に発生します。また、取引先や物流業者など外部との連携が不可欠なため、システムや拠点の一部が止まっても全体に波及しやすいのが特徴です。こうしたリスクに備えるため、クラウド化やデータのバックアップなど、システム面での分散対策が求められます。

BCP未整備が企業にもたらすリスク

BCPが整備されていない場合、災害や障害発生時に受発注が止まり、納期遅延や取引停止を招く恐れがあります。また、近年では感染症やサイバー攻撃など、新たなリスク要因も増加しています。あらかじめ代替手段を備え、緊急時でも業務を維持できる体制を整えることが、企業の信頼と持続性を守る鍵となります。

BCP対策を行う目的とメリットは?

BCP対策の目的は、緊急時でも業務を止めないための「継続力」を高めることにあります。特に受発注業務は、企業間取引の中心にあるため、わずかな停止でも損失や混乱を招きかねません。ここでは、BCPを導入することで得られる主な3つのメリットを紹介します。緊急時も業務を止めない仕組みづくり

BCPの最大の目的は、自然災害やシステム障害などの発生時でも、受発注業務を継続できる体制を整えることです。たとえば、データやシステムをクラウド化しておけば、拠点が被災しても別の場所からアクセス可能になります。これにより、受注・出荷・請求といった重要なプロセスを中断せず進められるようになります。万一に備えた「動かし続ける仕組み」が、企業の安定した事業運営を支えます。

顧客・取引先の信頼を守るリスクマネジメント

受発注業務を止めないことは、取引先や顧客からの信頼を守るうえで欠かせません。BCPを整備しておけば、納期遅延や情報伝達の混乱を防ぎ、緊急時でも「約束を守る企業」としての信頼を維持できます。また、安定供給を続けられる企業は、サプライチェーン全体のリスク軽減にも貢献します。結果として、取引先との関係強化にもつながるのです。

業務効率化と情報共有の改善による企業力向上

BCPの整備は、単なるリスク対策にとどまらず、平常時の業務改善にも効果を発揮します。受発注データを電子化・共有化することで、部門間での連携がスムーズになり、紙書類の処理や確認作業も削減できます。結果として、日常業務の効率化やヒューマンエラーの防止にもつながります。BCP対策は「非常時の備え」であると同時に、「平時の強化策」としても価値を持つのです。

受発注業務のBCPはどう策定すべきか?

BCP対策は、ただ計画を立てるだけでなく、実際に「動く仕組み」をつくることが大切です。受発注業務を止めないためには、業務の把握からリスク分析、復旧手順の整備、そして継続的な改善まで、一連の流れを体系的に進める必要があります。ここでは、効果的なBCP策定の5つのステップを解説します。ステップ1|自社業務を分析し中核業務を特定する

最初のステップは、自社の受発注業務全体を可視化し、どのプロセスが事業継続にとって不可欠かを明確にすることです。たとえば、受注受付、在庫確認、納品処理などの中で、停止すると最も影響が大きい業務を「中核業務」として特定します。あわせて、担当部署や使用システム、取引先との関係性も整理しておくと、後の対策が立てやすくなります。

ステップ2|リスクを洗い出し優先順位をつける

次に、受発注業務を妨げる可能性のあるリスクを洗い出します。自然災害、システム障害、通信トラブル、担当者の不在など、さまざまな要因を想定しましょう。そのうえで、「発生頻度」と「影響度」を基準に優先順位をつけ、重点的に備える対象を決めます。リスクの重み付けを行うことで、対策の方向性が明確になります。

ステップ3|代替手段と復旧計画(RTO/RPO)を設定する

リスクを整理したら、万一業務が止まった場合に備えて、代替手段と復旧計画を立てます。たとえば、サーバー障害時はクラウド環境へ切り替える、担当者が不在のときは他部署が対応できる体制を作る、といった具体的な対応策です。

また、RTO(目標復旧時間)やRPO(目標復旧時点)を設定し、「どの業務を、どのくらいの時間で再開させるか」を明確にしておくことが重要です。

ステップ4|BCPを文書化し社内で共有する

策定した内容は必ず文書化し、関係者がいつでも参照できる状態にしておきます。担当者ごとの役割や手順、連絡ルート、使用ツールなどを具体的に記載することで、混乱時にも冷静な行動が取れます。さらに、BCPを一部の部署にとどめず、全社的に共有することが重要です。誰が見てもわかりやすく、実践しやすい形でまとめましょう。

ステップ5|訓練・見直し・改善を定期的に実施する

BCPは一度作れば終わりではありません。実際の緊急対応に備えるため、定期的な訓練を実施し、計画の有効性を確認します。また、組織体制やシステム環境の変化に応じて内容を見直すことで、常に最新の状態を保つことができます。BCPの継続的な改善こそが、受発注業務を守る最も確実な手段です。

受発注業務で想定される主なリスクと対策は?

BCP対策を立てるうえで欠かせないのが、具体的なリスクの把握です。受発注業務は、外的な要因からシステム障害まで多様な影響を受けやすく、ひとつのトラブルが取引全体の停止につながることもあります。ここでは、想定される主要なリスクと、その対策の方向性を整理します。自然災害・感染症・停電・通信障害などの外的リスク

地震や台風などの自然災害、感染症の拡大、停電・通信障害といった外的リスクは、企業のコントロールが及ばない部分です。特に拠点に依存した受発注体制では、オフィスが使えなくなるだけで業務が止まる恐れがあります。対策としては、クラウドシステムの導入や在宅環境でのアクセス体制を整備し、どこからでも受発注データを確認・処理できるようにしておくことが効果的です。また、緊急時の代替拠点や通信経路の確保も重要な備えとなります。

サーバー障害・システム停止などのITリスク

サーバーの障害やシステムダウンは、近年特に多くの企業が直面しているリスクのひとつです。受発注システムが停止すれば、取引処理や在庫確認ができなくなり、顧客対応にも支障をきたします。これを防ぐには、定期的なバックアップの実施や、データを複数拠点に分散保存する仕組みが有効です。

また、クラウド型システムを採用すれば、自社サーバーに依存しない柔軟な運用が可能となり、障害時の復旧も迅速に行えます。

FAXや紙帳票の管理停止リスクと電子化の必要性

紙の帳票やFAXに依存した受発注フローは、BCPの観点から見ると非常に脆弱です。オフィスが使えない状況では受信や確認ができず、取引が滞ってしまう可能性があります。このリスクを解消するには、帳票の電子化やクラウドFAXの導入が効果的です。電子化された受発注データであれば、拠点や担当者に依存せずアクセスでき、検索や共有も容易になります。OCRを活用すれば、紙の注文書を自動でデータ化できるため、平時の業務効率化にもつながります。

BCPを強化するためにクラウド・デジタル化をどう活用するか?

BCPを実効性のあるものにするには、単なる「マニュアル整備」だけでなく、業務を支えるシステム基盤の強化が欠かせません。近年はクラウドやAI、OCRといったデジタル技術を活用することで、受発注業務の柔軟性や継続性を大きく高める企業が増えています。ここでは、具体的な活用法を見ていきましょう。クラウド型受発注システムによる業務分散と可視化

クラウド型の受発注システムを導入すれば、拠点や担当者の端末に依存せず、インターネット環境さえあればどこからでも業務を継続できます。災害や出社制限が発生しても、各担当者が在宅で注文・確認・承認を行えるため、事業の停止リスクを最小限に抑えられます。さらに、クラウド上での一元管理により、取引履歴や進捗がリアルタイムで可視化され、社内外での情報共有もスムーズになります。データの分散保存も可能で、万一の障害発生時にも早期復旧が期待できます。

電子帳票・OCRで取引データを自動化・保管する仕組み

紙の帳票を電子化し、OCR(光学文字認識)で自動データ化すれば、受発注書や請求書の入力作業を大幅に削減できます。AI OCRを活用すれば、手書き文字や非定型フォーマットにも対応可能です。また、電子帳票としてクラウド上に保存すれば、検索性・追跡性が向上し、監査対応や電子帳簿保存法への準拠も容易になります。これにより、BCP対策だけでなく、業務効率化と法令対応を同時に実現できるのです。

RPAやAI連携による定型業務の効率化

受発注業務には、確認メールの送信やデータの転記など、定型的で繰り返し発生する作業が多く存在します。これらの業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIツールと連携させることで、自動化が可能になります。特に、OCRで抽出したデータをRPAが自動で基幹システムに登録する仕組みを構築すれば、人的ミスの削減と迅速な対応を両立できます。平常時からこうした自動化を整備しておくことで、非常時にも人手をかけずに業務を継続できる体制を確保できます。

BCPを社内で運用するための体制と教育は?

どれほど優れたBCPを策定しても、実際に運用できなければ意味がありません。計画を「実効性のある仕組み」として機能させるには、社内体制の整備と従業員への教育が欠かせません。ここでは、BCPを継続的に運用するために必要なポイントを整理します。部門横断の情報共有と責任分担の明確化

BCPは一部の担当部署だけで完結するものではなく、営業・総務・情報システムなど複数の部門が連携して機能するものです。緊急時に迅速な判断と行動を取るためには、あらかじめ各部門の役割と責任を明確にし、情報共有の経路を定めておくことが重要です。特に受発注業務では、顧客対応・在庫管理・システム運用など複数の担当が関わるため、誰がどの判断を下すのか、どの情報を共有するのかを事前に整理しておくことで、混乱や重複対応を防ぐことができます。

従業員教育・訓練の定期実施による意識向上

BCPは「作って終わり」ではなく、「使える状態を維持する」ことが重要です。そのためには、定期的な教育や訓練を通じて、全社員が緊急時の行動を理解しておく必要があります。例えば、クラウド受発注システムの操作訓練や、システム停止時の代替フロー確認などを年に数回実施することで、実践的な対応力を高められます。訓練を通じて見えてくる課題を改善し、BCPを継続的にアップデートしていくことが理想です。

マニュアル・手順書整備で即応性を確保する

非常時は、冷静な判断が難しくなる場面も少なくありません。そこで重要になるのが、誰でもすぐに行動できるように設計されたマニュアルや手順書の整備です。受発注業務の停止や障害が発生した際の対応フロー、代替手段の利用手順、連絡体制などを具体的に記載しておくことで、担当者の経験や勘に頼らない迅速な対応が可能になります。マニュアルはデジタル共有しておくと、在宅勤務中でも即座に参照でき、BCPの実効性を高められます。

BCP対策を支援するツールの選び方と導入ポイントは?

BCP対策を効果的に実施するには、システムやツールの選定が重要です。受発注業務は多くの情報と取引データを扱うため、適切なデジタル環境を整えることで、緊急時でも迅速かつ確実に業務を継続できます。ここでは、BCP対策を支える代表的なツールと導入時のポイントを紹介します。クラウド受発注システム導入による継続性強化

クラウド型受発注システムを導入することで、拠点やデバイスを問わず業務を継続できる柔軟性が得られます。災害や停電でオフィスが使えなくなっても、インターネット環境があれば受注・発注・確認作業を遠隔で行うことが可能です。また、リアルタイムで取引状況を可視化できるため、担当者間の情報共有がスムーズになり、判断の遅れを防ぎます。クラウド上にデータが保管されるため、ローカル環境に依存せず、サーバー障害や機器故障時の復旧も容易です。結果として、業務の安定性と信頼性の向上が期待できます。

文書管理・バックアップツールの活用によるデータ保護

受発注業務における契約書や帳票、見積書などの書類は、企業活動の根幹を支える重要なデータです。これらを安全に保管・管理するためには、文書管理システムとバックアップツールの併用が有効です。文書管理ツールを導入すれば、アクセス権限を設定したうえで安全に共有でき、改ざん防止や履歴管理も容易になります。さらに、自動バックアップ機能を備えたクラウドストレージを活用すれば、災害やサイバー攻撃によるデータ損失リスクも軽減できます。定期的なバックアップの実施スケジュールを明確化しておくことも大切です。

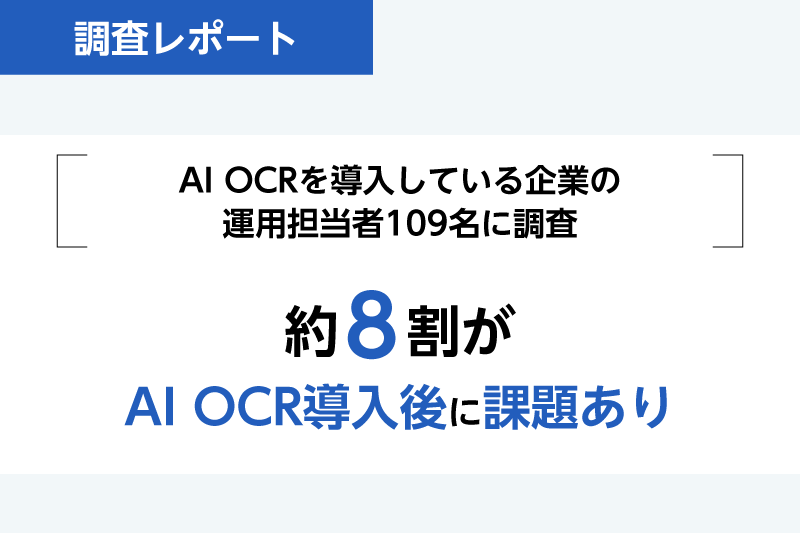

OCR・電子化ツールによる受発注データの自動化支援

紙ベースの受発注業務を電子化することは、BCP対策の大きな一歩です。OCRツールを活用すれば、注文書や請求書を自動的にデータ化でき、手入力の手間やミスを削減できます。特にAI OCRを採用すれば、手書き文字や非定型レイアウトの帳票にも対応できるため、従来の紙中心の取引でもスムーズにデジタル化を進められます。電子化したデータはクラウドに保管できるため、在宅勤務や他拠点からでも即座にアクセス可能です。

このような仕組みを整えることで、平常時の業務効率化と非常時の事業継続を両立できます。

まとめ

受発注業務のBCP対策は、単なるリスク管理ではなく、企業の信頼と競争力を高めるための経営戦略です。自然災害やシステム障害といった外的要因に備えることで、顧客や取引先への対応を止めず、安定した事業運営を実現できます。また、クラウド化・電子化・自動化といったデジタル技術を取り入れることで、非常時だけでなく平常時の業務効率も大きく向上します。定期的な見直しと教育を重ねることで、どんな状況でも機能する強いBCP体制を築けるでしょう。

受発注業務のデジタル化を支えるツールとして、株式会社ハンモックが提供する 「AnyForm OCR」 は有効な選択肢です。

注文書や請求書などの紙帳票を自動でデータ化し、入力作業を大幅に削減。RPAや基幹システムとの連携により、BCP対策と業務効率化の両立を実現します。

非常時にも強く、日常業務を支える仕組みづくりに、ぜひ活用を検討してみてください。