パッチ管理とは?パッチ適用方法と運用サイクルの課題・解決法を解説

- INDEX

-

「パッチ」という言葉は、もともと裁縫の分野で、服の穴やほつれを修復するための布片を指すものですが、この概念はプログラミングの世界にも広まりました。ソフトウェアにおける「パッチ」とは、システムのバグやセキュリティの脆弱性といった「穴」を修正するためのファイルのことを指します。これらの修正ファイルをパッチ適用し、管理するプロセスを「パッチ管理」「パッチ適用」と呼びます。

大規模な不具合や機能改善にはソフトウェアのバージョンアップが必要になりますが、軽微なバグ修正にはパッチ適用やパッチ管理が効果的です。ソフトウェア全体を再配布するよりも、修正箇所のみを配布する方が通信量を節約できるため、パッチ管理・パッチ適用は企業の運用効率向上にも貢献します。

本ブログでは、企業におけるパッチ管理の重要性、直面する課題、そしてその解決策について詳しく解説していきます。

情報漏洩やシステム障害を防ぐパッチ管理の重要性

パッチ管理は、プログラム開発者と企業のシステム部門の担当者にとって不可欠なプロセスです。パッチとは、ソフトウェアの欠陥や脆弱性を修正するための小規模なプログラムです。情報漏洩やシステム障害を防ぐためには、適切なパッチ管理が重要となります。

1980年代、パッチは主にシステム障害対策として導入されていました。この時代のパッチは、プログラムの不具合を修正し、エンドユーザーからのクレームに対応する目的で配布されていたものです。しかし、1990年代に入ると新たな脅威が台頭しました。それが、コンピュータウイルスです。

1980年代には既にフロッピーディスク経由で感染するウイルスが登場していましたが、その脅威は限られていました。しかし、1990年代半ばにインターネットの普及が加速し、ウイルスの拡散は一気に深刻化しました。特に、電子メールやファイル共有が広まる中で、悪意のあるプログラムがネットワークを介して侵入するリスクが急増しました。

この時期には、PCの普及も急速に進み、1995年の「Windows 95」の発売を契機に、多くの企業がPCを大量導入するようになりました。PCの台数が増えるとともに、利用者のITリテラシーが低下し、セキュリティ意識が希薄になったことも問題の一因です。

2000年に発生した「ラブレター(LoveLetter)」ウイルス事件は、当時のコンピュータウイルスの脅威を象徴する出来事でした。このウイルスは「アイラブユー(I love you)」という件名で大量の電子メールを送信し、世界中で4500万台ものPCが感染しました。また、「CodeRed」や「Nimda」、「Slammer」などのウイルスも次々と発生し、企業のシステムを狙いました。

こうした脅威に直面した結果、企業や個人はセキュリティホールの存在を認識し、パッチを適用してこれらの脆弱性を修正する重要性を理解するようになりました。「パッチ管理を徹底することで、セキュリティリスクを軽減できる」という考えが広まりました。

しかし、パッチ適用の重要性が叫ばれて久しい現在でも、パッチ管理が不十分なためにセキュリティリスクにさらされている企業は少なくありません。その背景には、パッチ管理の運用に多くの課題が残されていることがあります。

効果的なパッチ管理を行うには、最新の脆弱性情報を常に把握し、タイムリーに適用する仕組みが必要です。企業が直面するパッチ管理の課題を解決するためには、計画的な運用体制の整備が不可欠です。

パッチ管理を怠った場合のリスクと影響

パッチ管理は、ソフトウェアやシステムの脆弱性を修正し、セキュリティと安定性を保つために重要なプロセスです。しかし、パッチ管理を怠ると、企業や組織にさまざまな深刻な影響を及ぼすリスクがあります。以下に、パッチ管理を行わないことで発生する主なリスクと影響をまとめます。

セキュリティリスクの増大

未適用のパッチが残っているシステムは、既知の脆弱性を含んでおり、サイバー攻撃の標的となります。ハッカーは脆弱性を悪用して、システムに侵入し、データを盗む、ランサムウェアを仕掛ける、あるいはサービスを停止させるなど、さまざまな攻撃を仕掛ける可能性があります。特に重大な脆弱性が放置された場合、企業全体に甚大な被害をもたらす可能性があります。

データ漏洩・情報流出

パッチを適用せずに脆弱性を放置すると、サイバー攻撃によるデータ漏洩や情報流出が発生するリスクが高まります。機密データや個人情報が流出すると、顧客やパートナーとの信頼関係が損なわれ、企業の信用に大きなダメージを与えることになります。また、GDPRや日本の個人情報保護法など、データ保護に関する法令違反により、巨額の罰金を科される可能性もあります。

システムの不安定化・業務停止

パッチはセキュリティ対策だけでなく、システムのバグ修正やパフォーマンス向上にも役立ちます。パッチを適用しないことで、ソフトウェアの不具合やバグが解消されず、システムの安定性が損なわれることがあります。これにより、システムのダウンタイムが発生し、業務に深刻な影響を与える可能性があります。

コストの増加

パッチ管理を怠ると、サイバー攻撃やシステム障害による対応コストが増加します。緊急の修復作業やデータ復旧、法的措置への対応など、事後対応には多大なリソースが必要となります。予防的にパッチ管理を行っていれば避けられたコストが、後から大きくのしかかる結果となるでしょう。

法的リスクとコンプライアンス違反

特定の業界や国では、セキュリティ対策やパッチ管理が法的要件として定められている場合があります。パッチ管理の不備は、これらの規制に違反することとなり、罰金や法的措置を受けるリスクがあります。特に金融業界やヘルスケア業界など、厳格なコンプライアンス要件が課されている分野では、パッチ管理の不備が重大な結果を招く可能性があります。

ブランドイメージの低下

セキュリティインシデントやシステム障害が発生すると、顧客や取引先からの信頼が失われ、企業のブランドイメージが低下します。特に、重大な情報漏洩事件が公に報じられた場合、その影響は長期にわたって企業活動に悪影響を及ぼすことになります。信頼回復には多くの時間とコストが必要となり、競争力の低下にもつながるでしょう。

企業に求められるパッチ管理の運用サイクル:課題と解決策

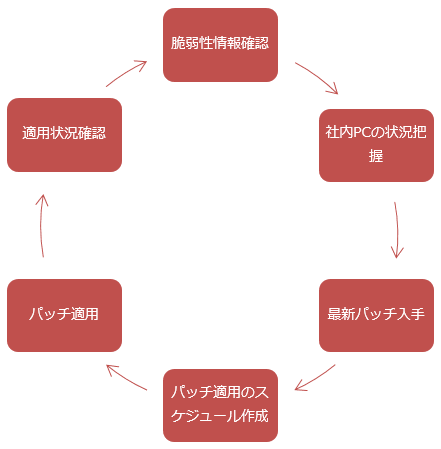

パッチ管理は、一度行えば終わりというものではなく、継続的な取り組みが求められます。多くの企業で、様々なOSやソフトウェアが使用される中、脆弱性に迅速に対応するためには、常に最新の状態を保ち続ける必要があります。しかし、パッチ管理を効果的に運用するためには、多くの課題が存在します。以下、パッチ管理の運用サイクルにおける具体的な手順、直面する課題、その解決方法について解説します。

パッチ管理の運用サイクル:手順と課題、そして解決策

1. 脆弱性情報の確認

内容・課題

まず、公開されている脆弱性情報を確認し、自社のシステムが影響を受けるかどうかを判断します。ベンダーから提供されるパッチには、そのパッチが対応する脆弱性に関する詳細な説明が含まれていますが、これを手作業で確認するのは非常に手間がかかります。また、重要な脆弱性情報を見逃すリスクもあります。

解決策

パッチ管理ツールを活用すれば、脆弱性情報を自動的に収集・一覧表示することができます。このツールにより、公開場所を特定して情報を自動収集するため、情報を見落とすリスクが大幅に軽減されます。手作業の負担を減らし、効率的な管理が可能です。

2. 社内の脆弱性状況の把握(資産調査)

内容・課題

パッチ管理を行うためには、社内の各PCやソフトウェアのインストール状況を正確に把握する必要があります。しかし、企業内には多くのPCやソフトウェアが存在し、それぞれの状況を手作業で確認することは現実的ではありません。台数が増えるほど、管理はさらに難しくなります。

解決策

資産管理ツールを導入することで、社内ネットワークに接続されている全てのPCやデバイスのインベントリを自動的に取得・管理できます。このツールは、PCの台数や設置場所、インストールされているソフトウェアの種類・バージョン、所有者情報などを一元管理できるため、パッチ適用が必要な資産を迅速に特定することが可能です。

3. 最新パッチの入手

内容・課題

脆弱性が確認された場合、対応する最新のパッチを入手し、適用する必要があります。一般的に、最新版のパッチはセキュリティ強化が施されていますが、場合によっては特定の環境で不具合を引き起こす可能性もあります。そのため、適用前の確認作業が不可欠です。

解決策

パッチ管理ツールは、最新パッチの自動取得や適用前の影響分析を行う機能を提供しています。このツールを利用することで、必要なパッチを迅速に入手し、リスクを最小限に抑えながら適用することができます。

4. パッチ適用のスケジュール作成

内容・課題

パッチ適用のスケジュールを計画する際には、セキュリティリスクを最小限に抑えつつ、業務に支障をきたさないようにする必要があります。特に、大規模なネットワーク環境では、グループごとに適用タイミングを分けたり、業務時間外での適用を計画するなどの配慮が必要です。

解決策

パッチ管理ツールには、スケジュール作成をサポートする機能があり、条件に応じた自動スケジュールを提案してくれます。これにより、煩雑な計画作業が軽減され、効率的かつスムーズな運用が実現します。

5. パッチの適用実施

内容・課題

パッチ適用の実施は、手動で行うと後回しにされがちで、その結果、セキュリティホールが長期間放置されるリスクがあります。適用が遅れれば遅れるほど、脆弱性が悪用される可能性が高まります。

解決策

自動適用機能を備えたツールを利用することで、パッチの適用作業を効率化できます。また、適用ルールを事前に設定し、PC使用者が適用するのか、それとも管理者が一括で適用するのかを明確にしておくことが重要です。適切な権限設定により、セキュリティリスクも管理することができます。

6. 適用状況の確認

内容・課題

パッチ適用後は、新たな不具合が発生していないか、適用が正常に完了したかを確認する必要があります。PC使用者からのフィードバックを得ることも重要ですが、管理者側での継続的な監視も欠かせません。

解決策

適用状況の確認もツールが自動で行ってくれます。管理者はツールを通じてリアルタイムで状況をモニタリングし、必要に応じた対策を迅速に講じることができます。

Windowsアップデート管理が不安な方へのおすすめアプローチ

Windowsのパッチやアップデート管理に困っている方に向けて、効率的な管理方法をご紹介します。手間やミスを減らし、セキュリティリスクを最小限に抑えるためには、まず「IT資産管理」という考え方を理解し、適切なツールを導入することが鍵となります。

IT資産管理の基本を理解する

Windowsのパッチやアップデートを効果的に管理するためには、IT資産管理の概念と仕組みを理解することが重要です。IT資産とは、PCやスマートフォン、タブレット、プリンタ、ネットワーク機器などのデバイスを指し、これらを一元的に管理するのがIT資産管理の目的です。

IT資産管理を導入することで、物理デバイスの管理だけでなく、デバイス内部のOSやソフトウェアの管理も可能になります。これにより、一台ずつ手動でアップデートする必要がなくなり、アップデート管理が格段に効率化されます。

OSやソフトウェアのアップデート状況とライセンスを把握する

IT資産管理システムには、OSやソフトウェアのアップデート状況を把握し、制御する機能があります。ネットワークに接続されたデバイスの状態をリアルタイムで管理できるため、どのデバイスが最新の状態に保たれているか、どのデバイスがパッチ適用を必要としているかが一目で分かります。

また、有償ライセンスの管理機能も備わっている場合があり、これによりライセンスの重複購入や無駄なコストを削減できます。OSやソフトウェアのインストール状況を正確に把握し、不要な支出を防ぐことが可能です。

パッチ管理の自動化で手動更新の手間を削減

IT資産管理を導入すれば、手動で一台ずつデバイスを更新する必要がなくなります。業務時間外や特定の時間に一括でアップデートを実行でき、アップデート漏れを防ぎます。また、情報システム部やセキュリティ担当者の負担も大幅に軽減されます。

これにより、デバイスの台数や部門ごとの特性に応じた調整作業が不要になり、IT管理者は自身のデスクから簡単にアップデートを管理できるようになります。

遠隔(リモート)での自動化による効率化

手動でパッチを管理する場合、デバイスがある場所に物理的にアクセスする必要があります。同じオフィス内であればそれほど問題はありませんが、支店や支社、実店舗など離れた場所にあるデバイスの管理には大きなコストと時間がかかります。

IT資産管理を活用すれば、ネットワークを通じて遠隔からデバイスを制御・管理でき、自動化も可能です。これにより、管理作業が効率化され、時間とコストの大幅な削減が実現します。

情報資産管理も視野に入れたセキュリティ対策

IT資産管理だけでなく、情報資産管理の仕組みや考え方も理解しておくことが重要です。情報資産とは、企業や組織が日々生成するデータを指し、個人情報や機密情報、顧客情報などを含む重要な電子データです。

この情報資産管理は、セキュリティ対策の一環であり、情報システム部やセキュリティ担当者にとっての主要

情報システム部やセキュリティ担当などセキュリティ基盤がない場合の最適な対策とは?

情報システム部やセキュリティ担当者がいない、またはセキュリティ基盤が整っていない企業は、どのようにしてセキュリティ対策を進めるべきでしょうか。ここでは、具体的なステップとポイントを解説します。

統合型セキュリティシステムの導入を検討する

IT資産管理や情報資産管理の重要性は理解できても、実際に何を導入すべきか悩む企業は少なくありません。もし、情報システム部門やセキュリティ基盤がない状態であれば、まずはIT資産管理と情報資産管理を統合的に行えるセキュリティシステムの導入を目指しましょう。

統合型セキュリティシステムを導入することで、サイバー攻撃だけでなく、内部不正に対する防御力も高まります。また、デバイスだけでなく、稼働中のOSやソフトウェアも監視・管理できるようになるため、日常的なセキュリティ対策の強化にもつながります。

専門ベンダーのサポートを活用する

セキュリティ対策には多種多様なツールが存在しますが、それぞれの分野に特化したツールを単体で導入するだけでは、管理が煩雑になりがちです。そこで、統合型のセキュリティシステムを提供する専門ベンダーを選ぶことが重要です。

一元管理が可能なシステムであれば、ウイルス対策やサイバー攻撃防御、内部不正対策など、さまざまなセキュリティ対策を統合的に管理できます。セキュリティ基盤が整っていない企業ほど、バラバラのツールを使うのではなく、総合的なシステム導入を目指すべきです。

素人判断での「セキュリティ対策」には要注意

セキュリティの知識が乏しい状態で、何かのソフトを導入しただけで「セキュリティ対策をしたつもり」になってしまうことは非常に危険です。セキュリティは専門知識を要する分野であり、未知の脅威に対する迅速な対応や、常に最新の情報をキャッチして対策を更新することが求められます。

そのため、単にツールを導入するだけでなく、専門ベンダーと連携して、セキュリティ体制の構築を進めることが大切です。また、将来的にはセキュリティ人材の雇用や育成を計画し、社内に専門部署を設けることも視野に入れるべきでしょう。

セキュリティへの投資を強化する

セキュリティ対策には、時間・費用・人材の投資が不可欠です。特に、セキュリティ部門の設立や人材育成には十分な時間を割く必要があります。また、セキュリティインシデントに迅速に対応できるように、リアルタイムの監視と対応力を高めるための体制を整えることも重要です。

さらに、セキュリティ部門には一定の権限を持たせ、必要に応じて業務全体を停止してでも安全性を確保する判断ができるようにすることが、組織のリスク管理において重要な要素となります。

DX推進と働き方改革をセキュリティ基盤の上で進める

セキュリティ基盤が整えば、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や働き方改革も、より安全に進めることができます。逆に、セキュリティが不十分な状態でDXや働き方改革を進めることはリスクを伴います。

セキュリティ基盤が強固であれば、企業や組織は安心して成長できる環境を整えられ、2025年の崖問題などにも柔軟に対応できるでしょう。また、働きやすい環境の整備により、人材確保や雇用に関する悩みの解決も期待できます。

セキュリティ基盤がしっかりとしているかどうかが、これから先の企業や組織における責任であると同時に、業務の根幹となるということを理解しておきましょう。

まとめ:自動化による高精度なパッチ管理の実現

前述の通り、各ステップはさまざまなツールによって支援されます。しかし、重要なのは、これらのステップ全体を一貫して自動化できるかどうかです。どこか一部でも手作業が残ると、その部分が「遅延」や「漏れ」を引き起こし、結果としてパッチ管理全体の精度が低下するリスクがあります。

特にゼロデイ攻撃のような脆弱性が発見された直後に行われる攻撃に対しては、迅速な対応が求められます。小さなセキュリティホールが大きな情報漏洩につながることもあり、手作業による「遅延」や「漏れ」はセキュリティ管理において致命的となりかねません。

現在、多くの企業や組織に求められているのは、パッチ管理の運用サイクル全体を自動化し、最適化を図るツールの導入です。もし、まだExcelでIT資産管理を行っている場合は、この機会に管理ツールの導入を再検討してみてはいかがでしょうか。

また、すでに資産管理ツールやパッチ配布ツールを導入している企業でも、一部の機能だけで対応しているケースでは、完全な管理は難しいかもしれません。運用サイクル全体を最適化する観点から、現在のツールやプロセスを見直すことが重要です。

もし、具体的にどのツールを導入すべきかお悩みの場合は、当社が提供するIT資産管理ソフト「AssetView」をご検討ください。Windowsのアップデート管理や最適化、各種ソフトウェアのライセンス管理まで対応しており、IT資産と情報資産を一括で管理できるツールです。この機会にぜひご相談ください。

「AssetView Cloud +」製品資料

AssetView Cloud +は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを起点とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

IT資産管理、ログ管理などのIT統合管理ソフトウェア『AssetView』は、お客様の状況に合わせたIT統合管理を実現。