個人情報流出でどうなる? 被害や悪用の実態と企業としての対応・防衛策を解説

- INDEX

-

個人情報が流出するとどうなるか? 流出による影響とは?

個人情報が流出すると、企業や組織、さらには個人にまで、さまざまな深刻な悪影響が及びます。その影響は経済的な損失にとどまらず、信用の低下や法的責任まで広範囲にわたります。以下に、具体的な影響を詳しく解説します。経済的損失のリスク

個人情報流出は、企業にとって直接的および間接的な経済的損失をもたらします。その影響の大きさは、流出した情報の量や性質、対応の迅速性によって異なります。補償費用の発生

顧客や関係者に対する補償金の支払いが必要になる場合があります。たとえば、クレジットカード情報や銀行口座情報が流出した場合、不正使用の被害を受けた顧客への賠償責任が発生します。特に、大量のデータが流出した場合、その補償額は莫大なものとなり、企業の財務状況に大きな影響を及ぼします。訴訟費用の増加

流出した情報によって被害を受けた顧客や取引先から訴訟を起こされるケースも少なくありません。訴訟対応に要する弁護士費用や賠償金は企業にとって大きな負担となります。また、訴訟が長期化する場合、財務的な影響がさらに拡大します。 業務停止による損失 流出後のセキュリティ強化や再発防止策の実施中に、業務が一時的に停止することがあります。これにより、売上の減少や取引機会の喪失が発生し、収益に直接的な影響を与える可能性があります。信用失墜とブランドイメージへの影響

一度個人情報流出が報道されると、企業や組織の信用は大きく損なわれ、その回復には多大な努力と時間が必要です。顧客の離反

情報流出が発覚すると、顧客は企業のセキュリティ管理能力に不信感を抱きます。これにより、顧客が競合他社へと流出する可能性が高まります。特に、顧客の信頼を失うと、売上や収益の低下につながります。取引先の信頼低下

個人情報流出は、取引先やパートナー企業からの信頼を失う原因となります。これにより、新規契約の締結や既存の取引の継続が困難になる場合があります。特に、大規模な流出事件が発生した場合、企業間取引の停止や契約解除につながるリスクがあります。ブランド価値の低下

個人情報の流出は、企業やブランドのイメージを大きく傷つけます。一度低下したブランド価値を回復するには、長期間にわたる信頼回復の努力が必要であり、多額のマーケティング費用がかかる場合があります。法的措置や罰則の可能性

個人情報保護に関する法規制は世界的に厳格化が進んでおり、違反が発覚した場合には重い罰則が科されることがあります。個人情報保護法違反

日本では改正個人情報保護法に基づき、情報漏洩が発覚すると行政指導や罰金が科される可能性があります。特に、流出規模が大きい場合には、企業名が公表されるなど社会的制裁も受ける可能性があります。海外規制への対応不足

EUのGDPR(一般データ保護規則)やアメリカのCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など、各国の厳格な規制に違反した場合、多額の制裁金が科されるリスクがあります。これにより、国際取引を行う企業は、規制への対応を怠ることで信頼を失うだけでなく、経済的なダメージも受けます。取引停止のリスク

規制違反が原因で、海外の取引先やパートナー企業から契約を打ち切られるケースもあります。特に、国際的な取引が多い企業にとっては、致命的な影響を及ぼす可能性があります。個人情報流出が起こる原因

個人情報流出の多くは、人為的な要因や技術的な問題によって引き起こされます。これらの原因を理解することで、適切な対策を講じることが可能になります。主な原因を以下に詳しく説明します。ヒューマンエラーによる漏洩

人為的なミスは、個人情報流出の主要な原因の一つです。日常業務における些細なミスが、大きな問題を引き起こすことがあります。誤送信

メールや郵送で間違った宛先に情報を送ってしまうケースです。たとえば、顧客リストや内部文書を添付したメールを送信する際に、送信先を誤ったり、間違ったファイルを添付することがあります。このようなミスは特に業務が忙しいときや、確認不足のまま作業を進めてしまった場合に発生しやすいです。デバイスの紛失や盗難

ノートPCやUSBメモリなどのデバイスに保存されたデータが暗号化されていない場合、紛失や盗難により外部に情報が流出する可能性があります。特に、外出先での作業中や移動中のトラブルが主な原因となることが多く、社員がセキュリティ意識を持たないままデバイスを持ち運ぶことでリスクが高まります。不注意な操作

システムへの権限設定が適切でない場合や、ファイル共有設定が間違っている場合、意図しない情報漏洩が発生します。たとえば、共有フォルダが全社員に公開されている場合、必要のない情報が広く閲覧可能になり、内部者による誤操作や不正利用につながるリスクが生じます。サイバー攻撃の脅威

サイバー攻撃は年々高度化・巧妙化しており、特に標的型攻撃が増加しています。どの企業も潜在的なターゲットになり得ます。フィッシング詐欺

攻撃者が、公式の機関や取引先を装ったメールやウェブサイトを使い、社員からログイン情報や機密情報を騙し取る手口です。これにより、攻撃者は企業のネットワークやシステムに不正アクセスする手段を手に入れます。被害を防ぐためには、社員が疑わしいメールやリンクを慎重に扱う意識を持つことが重要です。マルウェア攻撃

ランサムウェアやスパイウェアといった悪意のあるソフトウェアを用いた攻撃です。ランサムウェアではデータを暗号化して使用不能にし、復旧のために身代金を要求されるケースが典型的です。一方、スパイウェアはユーザーの行動を監視し、データを盗み取る目的で使用されます。SQLインジェクション

ウェブサイトやアプリケーションの脆弱性を利用し、不正なコードをデータベースに挿入して情報を盗み出す手口です。攻撃者は、セキュリティ対策が不十分なシステムを狙って、大量の個人情報を取得する可能性があります。社内セキュリティの不備

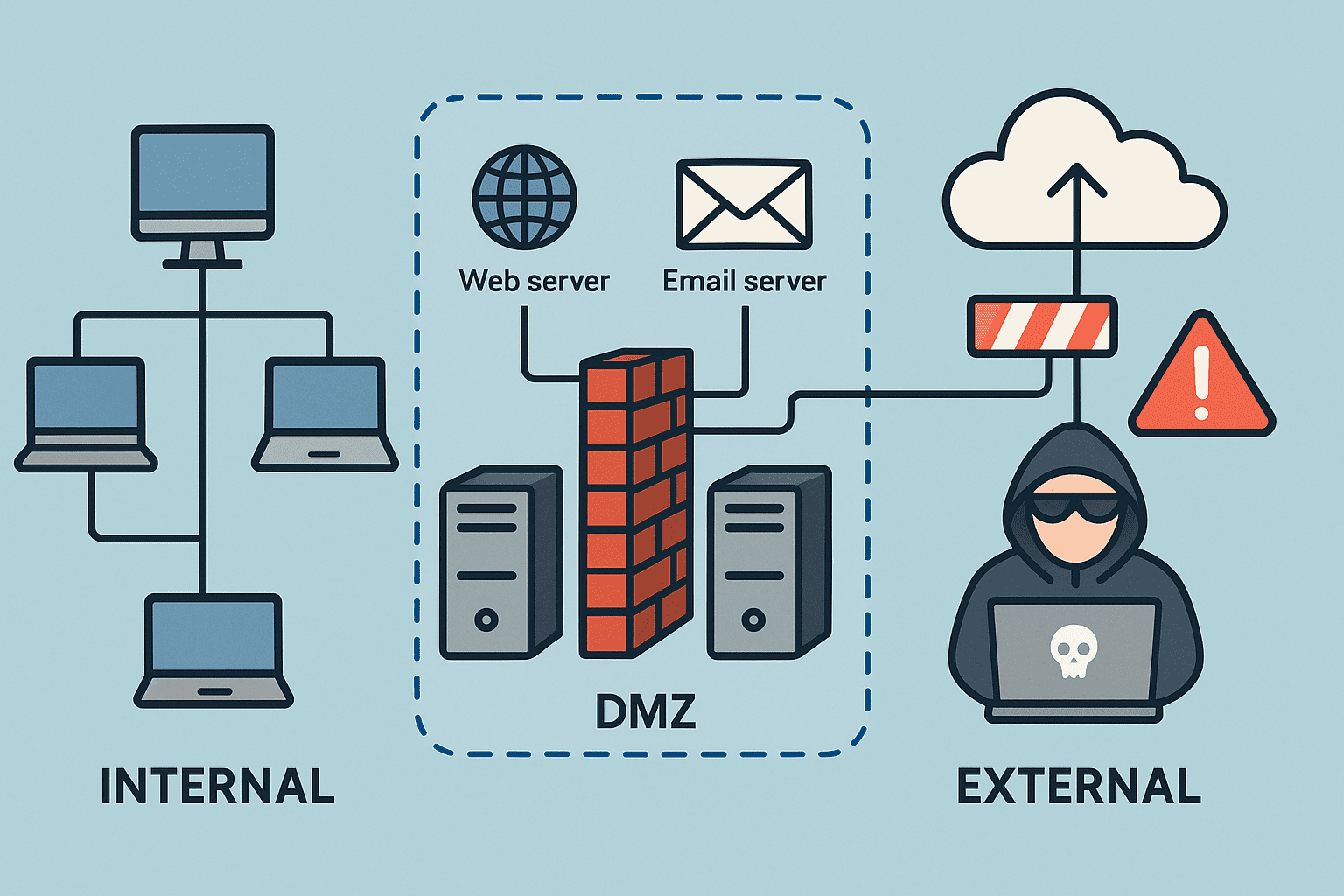

社内セキュリティが十分でない場合、個人情報流出のリスクはさらに高まります。古いシステムの使用

定期的なアップデートやパッチ適用が行われていないシステムは、脆弱性を突かれやすいです。特に、サポートが終了したOSやアプリケーションを使用している場合、サイバー攻撃者にとって格好のターゲットになります。アクセス権限の管理不足

必要以上のアクセス権限を社員に与えることで、意図せずに機密情報が流出するリスクがあります。たとえば、特定のプロジェクトに関与していない社員が顧客データにアクセスできる状態にある場合、情報漏洩や不正利用の温床となります。監視体制の欠如

不正アクセスや異常なデータ使用の兆候をリアルタイムで検知する仕組みがない場合、流出の早期発見が困難になります。これにより、攻撃を受けたとしても事態が長期間放置され、被害が拡大するリスクがあります。定期的なログ監視や侵入検知システムの導入が必要不可欠です。新たな脅威と攻撃手法

個人情報流出を引き起こす最新の脅威は、従来のものに比べてさらに巧妙で多様化しています。ランサムウェア攻撃では、企業システムが侵害され、データが暗号化されることで業務停止や情報漏洩が発生します。フィッシング攻撃は、従業員や顧客を欺いてログイン情報を取得し、システムに不正アクセスする手段です。また、内部犯行も増加傾向にあり、従業員が故意または過失により機密情報を漏洩させるケースも目立ちます。これらの脅威に対して、企業は最新のセキュリティ技術とプロセスを導入し、迅速かつ効率的に対応する必要があります。流出した個人情報はどのように悪用されるか

個人情報が流出すると、さまざまな形で悪用される可能性があります。悪意を持った第三者が情報を利用する手口は年々巧妙化しており、被害者に深刻な影響を与えることがあります。以下に、代表的な悪用例とその影響を詳しく解説します。金銭的な詐欺や搾取

流出した個人情報は、直接的な金銭被害に繋がる場合があります。フィッシング詐欺

流出したメールアドレスや氏名をもとに、被害者を狙ったフィッシングメールが送信されます。「銀行口座の確認」や「緊急の支払い」といった名目で、アカウント情報やクレジットカード情報を盗み取る手口が一般的です。クレジットカード不正利用

漏洩したクレジットカード情報は、インターネット上の闇市場で取引され、第三者による不正な購入や取引に使用されることがあります。身分詐称による融資や契約

名前や住所、個人識別番号(マイナンバーや社会保障番号など)を悪用して、偽の身分でローンを組んだり、契約を結ぶケースも報告されています。これにより被害者は多額の債務を負うリスクがあります。プライバシー侵害と嫌がらせ

流出した個人情報は、プライバシーを侵害する行為や嫌がらせに利用されることがあります。なりすまし

SNSやオンラインサービスで被害者になりすまして、詐欺行為や不正な投稿を行うケースがあります。これにより、被害者の社会的信用が傷つけられる可能性があります。ストーキングや嫌がらせ

住所や電話番号が漏洩すると、直接的なストーキングや脅迫行為に繋がるリスクがあります。特に個人が特定されやすい情報が流出した場合、精神的な負担が大きくなります。プライバシーの公開

SNS投稿や写真などの個人情報が流出すると、不特定多数の人々に拡散され、本人の意図しない形でプライバシーが侵害されることがあります。組織への攻撃や犯罪への利用

流出した情報は、さらに大きな被害を引き起こすための手段として利用されることがあります。ビジネスメール詐欺

企業の幹部や社員の情報が流出すると、それを利用して偽の請求書や送金指示を行う詐欺が発生します。この手口は企業にとって深刻な財務被害を引き起こします。不正アクセス

流出したパスワードやアカウント情報を使って、企業のシステムや顧客データベースに不正アクセスが行われるケースもあります。これにより、さらなるデータ流出やシステム障害が引き起こされます。犯罪活動への利用

流出した情報を使って、犯罪組織が資金洗浄や密輸などの違法活動を行うケースも確認されています。長期的な影響と不安

一度流出した個人情報は、完全に回収することが困難です。そのため、被害は短期的なものに留まらず、長期的な影響を及ぼす可能性があります。闇市場での取引

流出した情報は、インターネットの闇市場で長期間にわたって売買され、新たな詐欺や悪用の材料となります。継続的な詐欺リスク

被害者は常に新たな詐欺や攻撃のターゲットとなるリスクを抱え続けるため、心理的な不安が続く場合があります。