自治体DXとは?目的・課題・事例までわかる完全ガイド

- INDEX

-

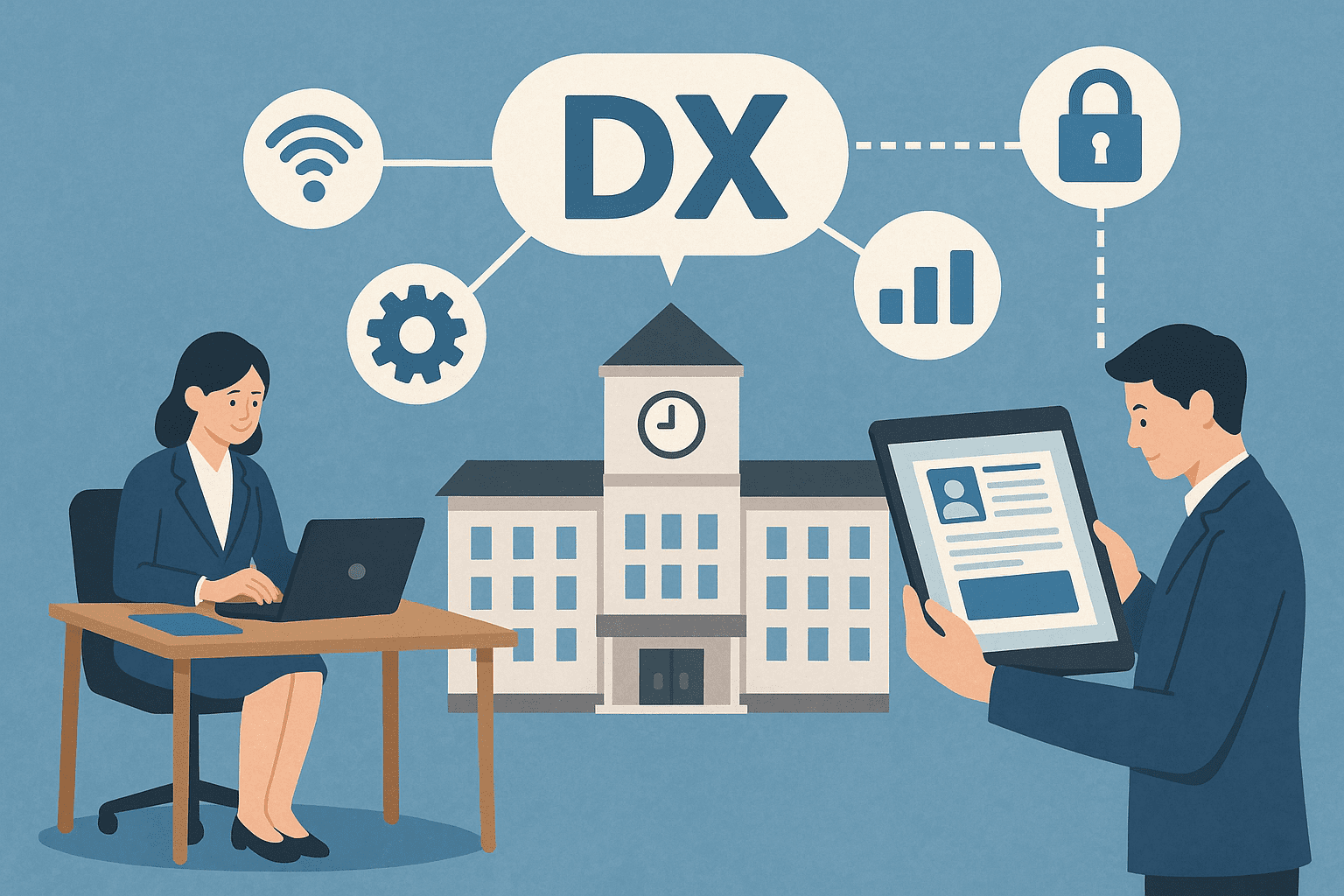

デジタル技術を活用し、行政サービスの質や業務効率を向上させる「自治体DX」。近年、国を挙げた取り組みが加速する中で、各自治体はどのように推進すべきかが問われています。

本記事では、自治体DXの定義や目的から、直面する課題、国の指針、先進的な事例、導入時のポイントまでをわかりやすく解説します。これからDXに関わる職員の方や、業界関係者にとって役立つ情報を網羅しました。

自治体DXとは

全国の自治体において、行政サービスの質の向上と業務の効率化を目指す「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が急速に進められています。国の支援も追い風となり、今やDXは一部の先進自治体だけのものではなく、すべての自治体に求められる取り組みです。この章では、自治体DXの基本的な考え方と民間企業との違いについて整理します。。

自治体DXの定義と背景

自治体DXとは、地方自治体がデジタル技術を活用し、行政サービスの利便性や業務効率を高める取り組み全般を指します。例えば、住民票のオンライン申請や、AIを活用した問い合わせ対応、書類業務のペーパーレス化などがその一例です。

こうしたDXの動きは、人口減少や職員の高齢化といった自治体特有の課題に対応する手段として注目されてきました。特に、住民ニーズの多様化や、災害時の迅速な情報提供、感染症対策などにおいて、アナログでは対応しきれない状況が続いたことが、導入を後押ししています。

また、2020年以降は政府の後押しも本格化し、総務省による「自治体DX推進計画」が発表されたことで、全国の自治体に共通の目標やガイドラインが示されるようになりました。これにより、多くの自治体が「何から着手すべきか」を明確にできるようになったことも、取り組みを加速させる一因となっています。

民間企業のDXとの違い

一見すると、自治体DXと民間企業のDXは似たような取り組みに見えますが、根本的な目的や前提条件には違いがあります。

民間企業の場合、DXの最終目的は主に「利益の最大化」や「競争力の向上」にあります。たとえば顧客データの分析によるマーケティング効率の向上や、新しいビジネスモデルの創出が代表的です。一方、自治体におけるDXは「住民の利便性向上」や「公共サービスの持続可能性」がゴールであり、利益ではなく公共性を重視します。

また、民間企業では柔軟な意思決定とスピーディな投資判断が可能ですが、自治体の場合は予算の制約や法令順守、公平性の確保といった制約条件が多くあります。そのため、一つひとつの施策に対して丁寧な説明や合意形成が求められる場面が少なくありません。

このように、自治体DXは単なる技術導入ではなく、住民に寄り添った「公共のデジタル変革」であることを意識する必要があります。民間とは異なるハードルを抱えつつも、地域の未来を支えるために不可欠な挑戦だといえるでしょう。

自治体DXの目的と意義

自治体DXは単なるデジタル化ではありません。その根底にあるのは、「住民にとっての行政のあり方を見つめ直すこと」です。この章では、自治体DXが目指す3つの主な目的――サービスの質、業務効率、そして住民満足度――について解説します。

行政サービスの質の向上

自治体DXの最も本質的な目的の一つが、住民に提供するサービスの質を高めることです。

例えば、これまで窓口でしか手続きできなかった証明書の申請をオンラインで完結できるようにすることで、住民の時間的・身体的負担を軽減できます。さらに、AIチャットボットによる24時間の問い合わせ対応など、利用者のライフスタイルに寄り添ったサービス提供も可能になります。

また、デジタル技術を通じて住民ニーズを可視化することで、よりきめ細かい施策の立案や改善にもつながります。サービスは一方通行ではなく、利用されて初めて意味を持つものです。。自治体DXは、その質を高める土台として、極めて重要な役割を果たします。

業務の効率化と職員の働き方改革

自治体が抱えるもう一つの大きな課題が、限られた人員・予算の中で増大する業務量にどう対応するかです。DXの導入は、この構造的な問題に対する現実的な処方箋にもなり得ます。

例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を使って定型的な作業を自動化すれば、職員はより価値の高い対人業務や政策立案に時間を割くことができます。また、クラウドによるデータの一元管理により、紙書類の煩雑なやり取りを削減し、業務スピードや情報共有の質も改善されます。

さらに、テレワークの環境整備や業務プロセスの見直しにより、柔軟な働き方の実現も進みます。自治体における働き方改革は、住民サービスの向上と不可分の関係にあり、DXはその両立を可能にする手段なのです。

住民満足度と信頼性の向上

DXの成果は、最終的に住民の満足度や自治体への信頼感に表れます。手続きの簡素化、迅速な対応、わかりやすい情報提供――これらはすべて、住民の「困った」を解決するものであり、日々の生活を支える安心感につながります。

また、災害時の情報発信や給付金の迅速な支給といった非常時対応においても、デジタルの力は大きな差を生みます。これらの対応が的確に行われることで、「この自治体なら信頼できる」と住民に感じてもらえる機会が増え、地域全体のレジリエンスも高まっていきます。

信頼は一朝一夕で得られるものではありません。しかし、自治体DXを着実に推進し、住民との接点を丁寧にデジタル化していくことで、少しずつその輪は広がっていくのです。

国の方針と推進計画

自治体DXの取り組みは、各自治体の独自判断に任されているわけではありません。国、特に総務省が主導する計画と支援策のもと、全国の自治体が共通のビジョンに沿って進めています。この章では、その政策の中核となるポイントをご紹介します。

参照:総務省|自治体トランスフォーメーション(DX)推進計画【第2.0版】

総務省の自治体DX推進計画とは

総務省が掲げる「自治体DX推進計画」は、地方自治体がDXを着実に進めるための道しるべです。2020年に初版が発表されて以来、計画は毎年更新され、より現場に即した内容へと発展しています。

この計画の特徴は、「誰も取り残さないデジタル化」を掲げている点にあります。先進自治体だけでなく、リソースの乏しい中小規模の自治体でも取り組みやすいよう、手順書や事例集、モデルツールなどが整備されており、実務面でのサポートが充実しています。

さらに、国は財政支援として補助金制度も用意しており、ハードルの高かったシステム導入やクラウド移行も現実的な選択肢となりつつあります。自治体DXは、「国の支援があるからこそ進められる」側面が大きいのです。

現行の最新指針と重点分野

現在進められている国の指針では、従来の「業務効率化」や「システム統一」に加え、より一歩踏み込んだ重点分野が提示されています。

特に注目されるのが、「フロントヤード改革」と呼ばれる住民接点の再設計や、公金収納業務におけるeLTAX(地方税ポータルシステム)のさらなる活用です。これは、単に内部業務を効率化するだけでなく、住民の利便性を根本から見直す取り組みといえます。

また、生成AIやマルチモーダルAIの自治体業務への活用も、試行段階ながら具体例が出始めています。行政分野におけるAI導入は、これまで慎重な姿勢が強かったものの、現在の指針では、可能性を前向きに捉える方向へシフトしています。

ただし、技術活用には常に「住民の理解」と「情報セキュリティ」の両立が求められるため、国も段階的かつ慎重な導入を推奨しています。

基幹業務17種の標準化と共通化

自治体DXにおいて最も骨太の施策の一つが、「基幹業務17分野の標準化・共通化」です。これには、住民基本台帳、税務、福祉、戸籍といった日常的に住民と関わる中核業務が含まれており、現在、各自治体が国の定める標準仕様に準拠したシステムへの移行を進めている段階です。

この標準化によって得られる最大の利点は、災害時の迅速な相互支援や他自治体とのデータ連携のしやすさです。自治体間のシステム互換性が確保されることで、非常時の応援体制や広域行政にも柔軟に対応できるようになります。

ただし、既存システムからの移行には大きなコストや人手が必要なため、全国一律のスピードで進むとは限りません。こうした事情を踏まえ、総務省は「段階的な移行」と「既存資産の活用」を認める柔軟な方針も打ち出しています。

参照:デジタル庁|地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化

自治体DXの主な取り組み例(7つの重点施策)

自治体DXの推進にあたっては、全国の自治体が共通して取り組むべき7つの重点施策が示されています。これらは単なる技術導入にとどまらず、住民サービスの質を支え、地域全体のデジタル化を牽引するための柱です。この章では、それぞれの施策の概要と意義を簡潔に紹介します。

情報システムの標準化・共通化

自治体ごとにバラバラだった業務システムを、全国共通の仕様に統一する取り組みです。これにより、ベンダー依存の解消や維持費の削減、災害時のデータ復旧体制の強化など、複数の効果が期待されています。

また、将来的にはシステム更新のたびに生じていた自治体間の格差を是正し、すべての住民が同等のサービスを受けられる環境が整っていくことにもつながります。

マイナンバーカードの利活用促進

マイナンバーカードの普及は、住民にとっても行政にとっても大きな鍵を握っています。健康保険証や図書館カードとの一体化、コンビニ交付サービス、さらにはオンライン手続きの本人確認手段としての活用など、その用途は年々拡大しています。

カードの利便性が高まれば、住民の利用率も自然と上がり、結果として自治体全体のデジタル化も加速していきます。

行政手続きのオンライン化

住民票や転出届、各種申請などをオンラインで完結できるようにする取り組みです。これにより、平日昼間に窓口へ行けない住民でもスムーズに手続きができるようになります。

また、行政側にとっても紙の管理コストや窓口対応の負担が軽減され、人的リソースを他の業務へ振り分けることが可能になります。

AI・RPA・チャットボットの導入

定型業務や住民からのよくある質問への対応に、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、チャットボットを活用する自治体が増えています。

たとえば、夜間や休日でも自動応答できるチャットボットの設置は、住民にとって非常に心強い存在です。職員にとっても、業務負荷の分散や人的ミスの低減といったメリットがあります。

テレワーク環境の整備

新型コロナウイルスの影響を受けて、一気に加速したのがテレワーク環境の整備です。自治体でも職員が自宅やサテライトオフィスで業務を行えるよう、セキュアな通信環境や業務フローの見直しが進められています。

これは感染症対策だけでなく、災害発生時の事業継続や、育児・介護と両立しやすい働き方の実現にも寄与します。

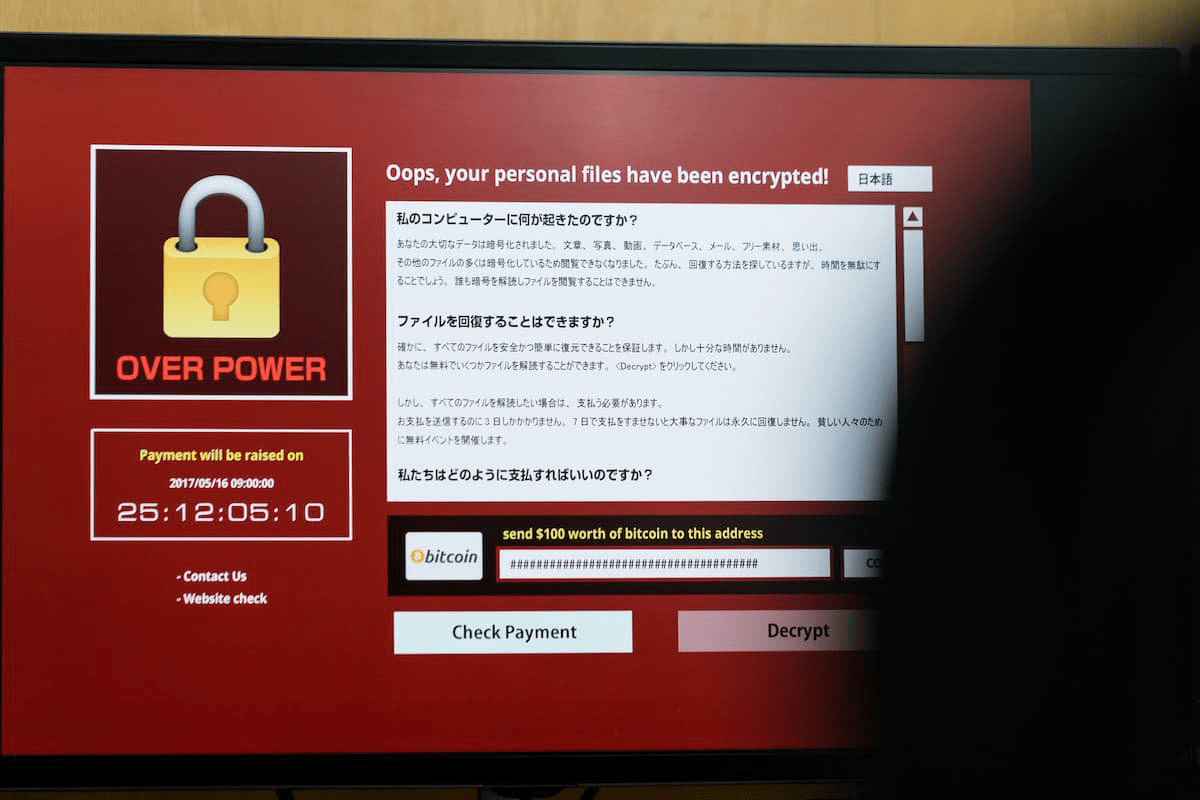

セキュリティ対策の強化(CISO・CSIRT・ICT-BCP)

DXが進むほど、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクも高まります。そのため、自治体ではCISO(最高情報セキュリティ責任者)やCSIRT(インシデント対応チーム)の設置、BCP(事業継続計画)の強化といった、組織的な対応力の向上が求められています。

特に小規模自治体では、外部専門家の力を借りながら体制整備を進める動きが増えており、地域全体の安全性を高める重要なステップとなっています。

デジタルデバイド対策・住民サポート

デジタル化を進めるうえで、誰ひとり取り残さないという視点は欠かせません。高齢者や障害のある方、ITに不慣れな人へのサポート体制が整っていなければ、DXはかえって不公平を生む結果になりかねません。

そのため、地域の図書館や公民館でのスマホ教室、紙とデジタルの併用期間の設定、ICT支援員の派遣など、地道で丁寧なサポートが全国で広がっています。

もっと知りたい! 公共団体600団体が導入実施した「三層の対策」とは? >>

自治体DXの推進手順と成功のポイント

自治体DXは、システムを導入すれば自動的に成功するものではありません。重要なのは「なぜ進めるのか」を全庁で共有し、段階的に取り組むことです。この章では、国が推奨する手順に沿いながら、実際に成果を上げるための現実的な進め方を紹介します。

ステップ0:DXの重要性を共有し気運を高める

まず最初に必要なのは、庁内で「なぜ今、DXなのか」を共通認識として持つことです。

現場の職員が「業務が増えるだけではないか」と不安を感じている状態では、どれだけ優れた仕組みを導入しても浸透しません。トップダウンだけでなく、現場レベルの声もすくい上げながら、自治体全体でDXの目的や意義を丁寧に共有することが重要です。

説明会の実施や、身近な成功事例の紹介が、職員の関心と納得感を生み出すきっかけになります。

ステップ1:全体方針と推進体制の構築

方向性が定まったら、次は推進の中核となるチームと役割分担を明確にします。CIO(最高情報責任者)や、庁内のDX推進リーダー、各課の担当者など、責任の所在をはっきりさせることで、意思決定のスピードと実行力が高まります。

また、外部ベンダーや専門家と連携し、技術的な知見を早期から取り入れることも有効です。体制構築の段階で"外からの目線"を入れることで、現場が抱える課題の客観視にもつながります。

ステップ2:必要な人材の確保と育成

DXを進めるには、デジタルに強い人材の確保が不可欠です。ただし、自治体には民間ほど柔軟な採用制度がないケースも多く、人材育成との併用が現実的な対応策となります。

現在は、地域の大学との連携や、企業からの出向、総務省による人材派遣制度など、多様な手段でデジタル人材を確保する事例が増えています。一方で、既存職員のリスキリング(再教育)にも注力し、「育てる」視点を持つことが長期的には鍵となります。

ステップ3:段階的かつ継続的な実行と評価

すべてを一気に進めようとすると、現場に過度な負担がかかってしまいます。まずはペーパーレスや申請書類の電子化など、目に見えやすいところから始め、成果が出たら横展開していく「スモールスタート」の考え方が効果的です。

また、定期的な進捗確認やKPIの見直しを行い、状況に応じた軌道修正を柔軟に行う体制も整えておきましょう。DXは一度きりの改革ではなく、継続的な改善の積み重ねです。小さな成功体験を積み上げながら、職員の自信と協力体制を築いていくことが成功の鍵となります。

自治体DXが進まない理由とその対策

自治体DXの必要性は広く認識されつつありますが、すべての自治体が順調に進められているわけではありません。実際には、さまざまな現場課題により、計画通りに進まないケースも少なくないのが実情です。この章では、主な障壁と、それに対する対策の方向性を整理します。

予算・人材の不足

多くの自治体にとって最大の悩みは、DXを進めるための予算や専門人材の不足です。特に中小規模の自治体では、情報システムへの投資や新規職員の採用が難しい状況が続いています。

こうした背景から、国や都道府県による財政支援や、人材派遣制度を活用する動きが活発になっています。また、複数の自治体が共同でシステムを導入する「共同利用」モデルなども注目されており、限られたリソースを補完し合う工夫が進められています。

既存システムの老朽化とブラックボックス化

過去に独自開発された業務システムの中には、設計者が退職してしまい、構造が把握できないまま使われているものもあります。こうした"ブラックボックス化"されたシステムは、新しい仕組みへの移行を困難にし、DXの大きな足かせとなります。

この課題に対しては、システムを段階的に可視化・整理し、どこからなら移行可能かを診断する取り組みが重要です。一足飛びの改革ではなく、段階的な移行と、必要な機能の切り分けによって、無理のない再構築を目指すことが現実的な対応策となります。

組織内の意識・文化の課題

DXは単なる「技術導入」ではなく、「仕事の進め方そのもの」を変える取り組みです。そのため、職員一人ひとりの理解と納得がなければ、せっかくの仕組みも十分に活用されません。

中には、「今のやり方で不便はない」「慣れた手順を変えたくない」といった抵抗感が根強い部署もあります。こうした状況に対しては、単に新しいシステムを押し付けるのではなく、「なぜ変える必要があるのか」を丁寧に伝えることが重要です。

小さな成功体験を共有したり、現場の声を活かした導入方法を選ぶことで、少しずつ意識変化を促すことが可能です。

住民とのコミュニケーション不足

デジタル化を進める中で、住民の理解や信頼を得ることは不可欠です。特に、高齢者やデジタルに不慣れな方々にとっては、「使い方がわからない」「かえって不便になるのでは」という不安が大きく、反発や誤解を招くこともあります。

このような状況を防ぐには、デジタル化の目的やメリットを住民目線で丁寧に説明し、導入前後でのフォロー体制を整えることが大切です。窓口でのサポートや、地域のIT相談会など、対話の場をしっかり設けることで、不安の解消と理解の促進が図れます。

全国の先進自治体によるDX事例

自治体DXは、業務の効率化だけでなく、住民の暮らしそのものを変えていく力を持っています。ここでは、全国の中でも特に注目されている5つの先進的な取り組みをご紹介します。現場の創意工夫や住民に対するまなざしが感じられる事例から、DXの本質と可能性を感じ取っていただければ幸いです。

マイナンバーカードと「書かない窓口」|和歌山県紀の川市

和歌山県紀の川市では、マイナンバーカードを活用した「書かない窓口」の運用が始まっています。これは、デジタル庁が推進する「自治体窓口DX SaaS」を活用し、申請時の手書き入力をなくすという革新的な取り組みです。

住民はマイナンバーカードで本人確認を行うだけで、氏名や住所といった基本情報が自動入力されます。一度提出した情報は再提出の必要がないワンスオンリーの原則が徹底されており、利便性と効率の両立が実現されています。

このモデルは、多くの自治体が抱える窓口業務の非効率を解消する可能性を秘めており、今後の全国展開に向けたモデルケースとして注目されています。

参照:和歌山県紀の川市|全国初!デジタル庁が推進する窓口DXSaaSを開始

AIチャットボットによる対応強化|岩手県一関市

岩手県一関市では、対話型AI「ChatGPT-4」を活用したチャットボットを自治体サイトに導入しました。自治体としては日本初の試みであり、24時間365日、住民からの問い合わせにAIが自然な文章で答えてくれる環境が整えられています。

AIが定型的な質問に対応することで、住民は時間や場所を問わず情報を得られるようになりました。その結果、職員はより複雑な対応や相談業務に注力でき、行政サービス全体の質が高まっています。

技術導入が「冷たい効率化」ではなく、「人に寄り添う時間の創出」につながっている好例です。

参照:自治体でのチャットボット導入事例20選!活用法や具体例を徹底解説 - AI総研

GovTechと官民連携の加速|東京都「GovTech 東京」

東京都は、行政課題の解決に民間の技術力を積極的に取り入れるべく、GovTech(ガブテック)を推進する専門組織「GovTech 東京」を立ち上げました。

この取り組みでは、スタートアップを含む外部パートナーと協働しながら、従来の発想にとらわれない柔軟でスピーディな行政改革を進めています。特に大規模な都庁組織が、外部と連携する体制を自ら構築した点において、他自治体への波及効果も大きいといえるでしょう。

官民がパートナーとなって地域を支える、新しい公共の形がここに生まれています。

参照:わが国における GovTech の取り組み動向 - 日本総研

EBPMの実践による政策の高度化|長崎市

長崎市では、保有する行政データをもとに、EBPM(証拠に基づく政策立案)の実践を進めています。人口動態や公共サービスの利用状況などのデータを分析し、庁内で共有されたダッシュボードを活用して、政策の立案や評価に活かしています。

データに基づく判断は、感覚や慣習に頼らず客観性を保てるという点で、今後の自治体運営において重要性が増す視点です。長崎市では、職員のデータ活用スキル向上にも取り組んでおり、全庁的な「データ文化」の醸成が進められています。

限られたリソースの中で、最大限の成果を引き出すための"知恵と根拠"が、ここにあります。

参照:自治体EBPM 優良事例|企業立地促進 人口戦略 データ連携基盤整備

デジタル共生社会の実現へ|佐賀市「スーパーアプリ」

佐賀市が開発を進めている「佐賀市公式スーパーアプリ」は、誰もが安心して使えるデジタル窓口の実現を目指しています。行政手続きや地域の情報提供、イベント参加など、生活に役立つ機能を一つにまとめたアプリで、高齢者やデジタル初心者でも直感的に操作できる設計が特長です。

特に注目すべきは、"すべての市民が恩恵を受けられる"ことを前提に開発されている点です。高齢者支援や、対面サポートと連動させた丁寧な導入支援など、地域全体での「デジタル共生」を目指す姿勢が一貫しています。

この取り組みは、技術そのものよりも「使う人」を主役に据えたDXの象徴的な事例といえるでしょう。

参照:デジ田メニューブック|全員が主役!みんなで創る「佐賀市公式スーパーアプリ」 - 内閣官房

自治体DXを支援する外部リソースとツール

自治体が限られた人的・財政的リソースのなかでDXを推進するためには、外部の支援リソースやツールの活用が不可欠です。国や総務省による制度整備・ガイドライン提供に加え、民間企業との連携や専用ダッシュボードの活用も有効な手段となります。ここでは、自治体DXを後押しする主要な外部支援とその活用方法をご紹介します。

国・総務省の参考資料・手順書

自治体DXの実現に向けて、総務省はさまざまなガイドラインや手順書を公開しています。たとえば「自治体DX推進計画ガイドライン」や「業務プロセス見直し手順書」は、現場レベルでの改革を進める上で実務的な指針となります。

これらの資料には、各種業務の棚卸し方法、業務プロセスの標準化・効率化のステップ、情報システムの見直し方針などが網羅されており、自走型のDX推進に役立ちます。また、補助金や交付金制度の活用に関する情報も随時アップデートされているため、継続的な確認が重要です。

自治体DXダッシュボードの活用

「自治体DXダッシュボード」は、デジタル庁が提供するオンラインプラットフォームで、全国の自治体のDX進捗状況や取組事例が一覧で確認できるツールです。

自治体の状況を客観的に把握するだけでなく、他自治体の先進事例を参考にすることで、取り組みの方向性や優先順位を見極める材料にもなります。UIも比較的シンプルで直感的に操作できるため、DXに関わる職員だけでなく首長や議会への説明資料としても活用されています。

民間企業による業務アウトソーシング支援

DXの過程では、業務分析・ツール導入・運用支援など、専門知識が求められる場面が数多くあります。こうした場面では、民間企業の知見やリソースを借りることが、効率的かつ実効性の高い選択肢となります。

特に、庁内でのRPA導入、クラウドサービスの選定、チャットボットの設計といった専門的な領域では、自治体職員だけでは対応が難しいこともあります。信頼できる外部パートナーと連携しながら進めることで、導入後の定着・改善もスムーズに行える可能性が高まります。

また、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を活用することで、職員が付加価値の高い業務に専念できる体制を築くことにもつながります。

自治体DXを強力に推進する「AssetView」

ここまで自治体DXの多岐にわたる取り組みやその重要性をご紹介してきました。これらの変革を効果的に進める上で、IT資産管理は避けて通れない基盤となります。

株式会社ハンモックが提供するIT統合管理ソフトウェア「AssetView」は、今回紹介した自治体DXの各施策において、その推進を力強くサポートするツールです。

例えば、記事内で触れた「情報システムの標準化・共通化」においては、複雑になりがちなIT資産を一元的に管理し、現状を正確に把握することで、移行計画の策定や無駄の削減に貢献します。また、「セキュリティ対策の強化」においても、ソフトウェアの脆弱性管理や不正PCの接続防止など、強固な情報セキュリティ基盤の構築を支援。「テレワーク環境の整備」においても、分散したデバイスの管理やセキュリティ確保に役立ちます。

「AssetView」は、これらの管理業務を効率化し、自治体職員がより本質的なDX推進業務に集中できる環境を提供します。限られたリソースでDXを成功させたい自治体にとって、「AssetView」のような統合管理ソリューションは強力な味方となるでしょう。

まとめ|自治体DXの今後と展望

自治体DXは、単なる業務効率化にとどまらず、住民サービスの質を高め、持続可能な地域社会を築くための重要な取り組みです。マイナンバーカードの活用や生成AIの導入、GovTechを通じた民間連携、データに基づく政策立案、さらにはすべての市民を包摂するデジタル共生社会の実現など、先進的な事例が次々と生まれています。

また、国や総務省が提供する手順書や支援ツール、他自治体の事例集、民間企業のノウハウなど、外部リソースを上手に活用することが、限られた人員のなかでDXを推進するための鍵となります。

今後、地域ごとの課題や住民ニーズに応じた柔軟かつ実効的なDXがますます求められます。本記事がその第一歩となり、各自治体にとって有益な参考となれば幸いです。

もっと知りたい! 公共団体600団体が導入実施した「三層の対策」とは? >>