コンプライアンス推進のメリットと方法 情報セキュリティ効果

- INDEX

-

コンプライアンスという言葉はすでにすっかり定着していますが、その使い方やそれが意味するところを正しく理解する必要があります。特に企業の情報システムの管理やセキュリティ対策の担当者は、データ流出や内部不正といった、回避すべきリスクと密接に関わってくるものだけに、コンプライアンスの意味や遵守するための内部統制や社内の風土づくりの方法、実際の違反事例などについて知っておくことが重要です。

この記事では、コンプライアンスの意味や用法、重要性やメリット、コンプライアンス違反の具体事例、推進への取り組み、似た言葉として混用されがちなガバナンスとの違い、情報システム担当者の考え方などについて分かりやすく簡単に解説します。

コンプライアンスとコーポレートガバナンスとの違い

初めに、コンプライアンスとガバナンスの違いについて簡単に説明します。ビジネス用語として使われるガバナンスは、コーポレートガバナンス(corporate governance)であり、日本語では企業統治と訳されます。そして、コーポーレートガバナンスの基本原理の一つがコンプライアンスです。

コンプライアンスは企業コンプライアンス(regulatory compliance)のことで、一般的に法令遵守という意味合いで使用されます。しかしビジネス用語的には、コンプライアンスは法令遵守だけでなく、企業理念や経営理念も含められます。

コンプライアンスとは

1.世間一般的な常識や基本的な社会規範

2.企業や組織内の規則やルール

3.企業や組織の属する国や社会の法律やルール

上記は、コンプライアンスを説明するもので、全てが含まれる場合もあれば、それぞれを意味する形で使われる場合もあります。

コンプライアンスは一言で「これが正解だ」というものはありません。利用されるタイミングで意味や形が変化する特殊な用語で、明確に定義するのはむずかしい面があります。

基本的にはコンプライアンスとは『企業や組織として最低限守るべき事柄』と言えます。しかし、世間一般的な常識、または社会規範については、明確に定義しづらい部分もあり、立ち位置や時代によっても変わるため、「当社としてはこのようにありたい」という企業理念や経営理念として定められる項目です。

その他、法令や世間一般の常識、社会規範を踏まえた上で社内規則やルールを定めたものもコンプライアンスと呼ばれます。

狭義でのコンプライアンスは「法令遵守」であり、広義では企業理念や経営理念、または社内規則やルールも含まれると覚えておくと良いでしょう。

コンプライアンスを守ることのメリット

コンプライアンスを守る=法令を遵守することは、企業や組織としての信頼や安心、安全性に直結します。

コンプライアンスを定める=企業理念/経営理念を明確にすることのメリットは、企業や組織としてどのような姿勢、態度であるかを社外に表明し、周囲の信頼を得やすくなるという利点が挙げられます。

社内規則やルールを定めて守るという意味でのコンプライアンスは「法律や常識では定められていないけれどタブーとするもの」を明確にすることで、社員や属する人間が知らないうちに何らかの不正行為をしてしまわないよう促すことにもつながります。

やっていいこと悪いことの区別が明確になるほど、本人の判断や考え方によらず、企業や組織内の意志や意識の方向性が定まる、というのもメリットと言えるでしょう。

コンプライアンスを徹底することのデメリット

コンプライアンスを徹底することのデメリットを挙げるとするなら「ルールを守ること」がネガティブな意味で捉えられて、斬新で自由な発送や行動の阻害となってしまう可能性があることです。

また、社内におけるコミュニケーションがハラスメントに該当するのではと考えすぎてしまうことで、コミュニケーションの萎縮を招き、報告・連絡・相談が滞ったりするという弊害も考えられます。

ただしそれは、厳しい社内規則や遵守のためルール、または罰則があった場合で、一般的な常識、または日本国内の法律や条例に反しないという基本原則であれば、そこまでデメリットが働くことは考えにくく、意識し過ぎないことも大切です。

コンプライアンスの重要性

コンプライアンスを推進することの重要性は、主に以下の点にあります。

リスク管理

法令違反や不正行為は、企業にとって法的リスクや信用リスクを伴います。コンプライアンスを徹底することで、これらのリスクを軽減できます。

企業の信頼性の向上

コンプライアンスを遵守することで、企業の信頼性や評判が向上します。これにより、顧客や取引先、投資家からの信頼を獲得できます。

持続可能な経営

法令や倫理基準を守ることは、長期的な視点で企業の持続可能な成長につながります。

社内のモラル向上

従業員がコンプライアンスを理解し、遵守することにより、社内のモラルや組織文化が向上します。

コンプライアンスを強化することの情報セキュリティ面での効果

コンピューターやインターネットの利便性に大きく依存している現代のビジネス環境においては、これまで以上に情報セキュリティ対策が重要になります。社内にコンプライアンス遵守の風土を作ることで、情報セキュリティ対策においては以下のような効果が期待できます。

データの保護と機密性の向上

厳格なアクセス管理

データへのアクセス権限が厳格に管理され、不必要なアクセスが制限されます。これにより、機密情報が適切に保護されます。

暗号化の徹底

データの暗号化や通信の暗号化が徹底されることで、外部からの不正アクセスやデータ漏洩のリスクが低減します。

サイバー攻撃への対応力強化

インシデント対応プロトコルの整備

サイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合の対応プロトコルが整備され、迅速かつ効果的に対処できる体制が整います。

定期的なセキュリティ訓練

従業員に対する定期的なセキュリティ訓練が実施されることで、フィッシング攻撃などのサイバー攻撃に対する認識と対応力が向上します。

法令遵守と規制対応

セキュリティ関連法規の遵守

情報セキュリティに関連する法規や規制を遵守することで、法的リスクが軽減され、監査対応がスムーズに進みます。例えば、個人情報保護法やGDPRなどに対する適切な対応が求められます。

コンプライアンスレポートの整備

定期的なコンプライアンスレポートの作成と提出が行われ、外部監査や内部監査に対する準備が整います。

従業員のコンプライアンス意識改革と行動変革

セキュリティ意識の向上

コンプライアンス教育を通じて従業員のセキュリティ意識が向上し、日常業務でのセキュリティリスクを意識した行動が促進されます。

内部不正の防止

従業員が内部不正行為を避けるようになり、データの持ち出しや情報漏洩といったリスクが低減されます。

透明性と信頼性の確保

情報の透明性

企業のセキュリティ対策やインシデント対応についての透明性が高まり、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。

信頼関係の構築

コンプライアンスと情報セキュリティの両面で高い基準を維持することで、社内外のステークホルダーとの信頼関係が強化されます。

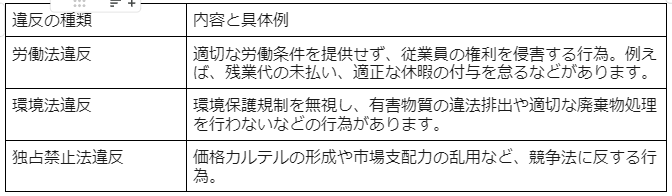

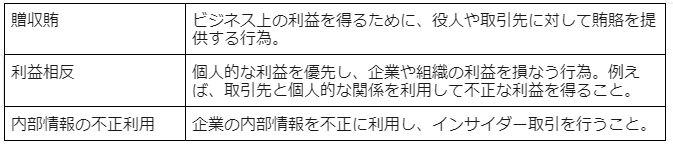

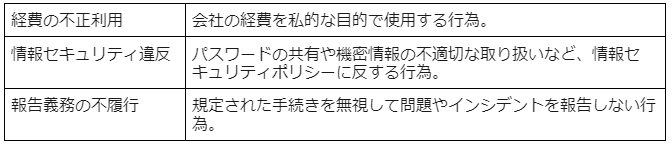

コンプライアンス違反とは 具体的な違反事例とあわせて紹介

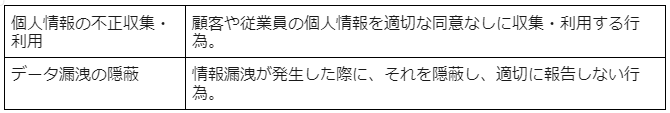

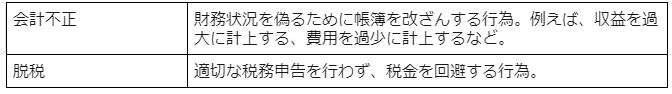

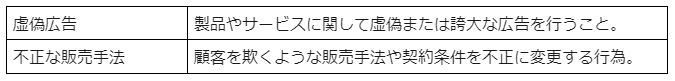

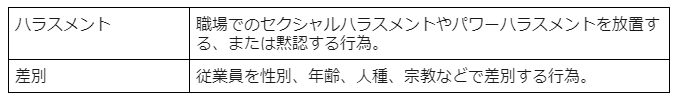

コンプライアンス違反とは、企業や組織が法律、規則、倫理基準、または内部規定に反する行為を行うことを指します。コンプライアンス違反の主な種類と、具体的な事例を紹介します。

法令違反

倫理違反

内部規定違反

データ保護法違反

財務報告の不正

顧客への不正行為

労働環境の問題

これらのコンプライアンス違反は、企業にとって法的リスクだけでなく、評判や信頼の失墜、経済的損失など多大なダメージをもたらす可能性があります。そのため、企業はコンプライアンスを徹底し、これらの違反を未然に防ぐための対策を講じることが重要です。

コンプライアンスを推進するためにすべきこと

企業はコンプライアンスを推進するために、以下のような取り組みを行うことが一般的です。

コンプライアンスプログラムの導入

社員教育やトレーニングプログラムを実施、またコンプライアンス担当者を配置する。

内部監査やモニタリング

定期的な内部監査やモニタリングを通じて、コンプライアンスの状況をチェックする。

コンプライアンス違反防止のためのホットラインの設置

従業員が違反行為を匿名で報告できるホットラインを設置する。

ガイドラインやポリシーの整備

具体的な行動指針やポリシーを明文化し、従業員に周知する。

これらの取り組みによって、企業は法令遵守と倫理的行動を徹底し、健全な経営を維持できるようになります。

コンプライアンスと混同されがちなガバナンス(コーポレートガバナンス)とは

ここで改めて、最初に出てきたガバナンスについても解説しておきます。

ガバナンス、すなわちコーポレートガバナンスにおける企業統治とは、企業や組織として運営する上で必要な「具体的な姿勢や体制」と言えます。

ガバナンスにおけるコンプライアンスが社内規則やルールだとすれば、ガバナンスはさらに明確に企業や組織として、または企業や組織の一員としてのあるべき姿を定めたものと言えるでしょう。

ガバナンスでは、社内規則やルールに加えて、企業や組織として運営する仕組み、具体的な業務や作業内容、収益を挙げるための方向性や組織として運営することで発生する利益やリスクの管理なども含まれます。

企業や組織として意思決定、収益の拡大、目的や方向性の明確化、不正防止や法令遵守など、まさに「企業の形」を定めるものと言っても過言ではないでしょう。

ただし、コンプライアンスと同じく、明確に定義されているかと言えば難しい部分もあり、立ち位置や使うタイミングによって微妙に意味合いやニュアンスが変わってくることも理解しておく必要があります。

ガバナンスを明確化することのメリット

企業や組織として人が集まるところには、残念なことに不正を行う人材が少なからず存在します。その人の地位が高くなるほど影響力も大きく、不正行為によって組織が受ける損失も大きくなります。

ガバナンスをしっかり定めることで、管理や監視体制の強化に繋がります。法令遵守を基本とした不正防止を実現し、企業や組織の資産の私物化、権力の乱用を防ぐことにつながります。不正をすみやかに発覚させることで企業の損失を抑え、また管理が行き届くことによって組織内の人の意識が高まり、不正行為を未然に防ぐという好循環も生まれます。

ガバナンスは、締め付けや罰則強化のためにあるのではなく、企業や組織の一員としての自覚や責任感を高め、やりがいやモチベーションの向上、守られているという安心感、安全に働ける環境を構築し維持するためのものと理解すべきでしょう。

企業や組織として人が集まった場所で、円滑に、ストレスなく、お互いが気持ちよく仕事をできる、それにより、純粋に利益を求めながら社会的な還元ができる、組織と人がWin-Winの関係を築けることがガバナンスを明確にする何よりのメリット言えるでしょう。

情報システムやセキュリティ担当として考えるべきこと

コンプライアンスやガバナンスについて説明しましたが、情報システムの管理者やセキュリティ担当者として、決して無関係ではありません。なぜなら、内部不正やデータの流出などは、システムによっても防ぐことが可能だからです。

法令や社内規則を守らず不正を行う場合、企業や組織内で持つ権限を悪用してデータにアクセスしたり、改竄したりすることも考えられます。その他にも入出金、経費や発注に関する記録など、不正を即座に検知できれば、被害を最小限に食い留められ、再発防止の効果も期待できます。

「内部不正対策が万全」と周知されれば、リスクを冒してまで不正を行おうとする者への抑止力にもなりますし、何気なくそれらを犯してしまう者への自制効果も期待できます。

データ流出についても同様で、権限の有無に関わらず、アクセスして盗み出そうとすれば絶対に発覚して処罰される、それが知られることで抑止力になりますし、未然の防止にもつながります。

まとめ:コンプライアンスやガバナンスをネガティブなものと捉えない

コンプライアンスやガバナンスについて考えると、あたかもそれがネガティブな事例を防ぐためだけのもののように感じられることがあります。しかし実際には、企業や組織として、または人の集まりとして、必要なルールや方向性を定め、スムーズに気持ち良く仕事をする環境を作り、また単に利益を得るためだけでなく、社会や人のために役立とうというポジティブな意味が本来はあります。

コンプライアンスを推進する上で、拔け漏れを防ぎ、不公平性を排除するために、ソフトウェアを使って機械的に管理するという方法が有効です。

内部不正やデータ流出にどのように対処し、どう対策すべきかお悩みなら、IT資産管理ソフト「AssetView」を選択肢の1つとして検討されることをおすすめします。内部不正やデータ流出だけでなく、パソコンやスマホなどのデバイス、OSやソフトウェアの管理も含めてIT資産の管理に強みを発揮します。

「AssetView Cloud +」製品資料

AssetView Cloud +は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを起点とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

IT資産管理、ログ管理などのIT統合管理ソフトウェア『AssetView』は、お客様の状況に合わせたIT統合管理を実現。