アンチウイルス対策の最前線:企業向けセキュリティ強化のポイント

- INDEX

-

本記事では、企業向けのアンチウイルスソフト選びのポイントと、最新のセキュリティ対策を徹底解説します。

はじめに:企業におけるアンチウイルス対策の重要性

近年のサイバー攻撃の動向

現代のビジネス環境では、サイバー攻撃がますます巧妙化し、多様化しています。特に企業を狙ったサイバー犯罪は年々増加しており、フィッシング攻撃、ランサムウェア、ゼロデイ攻撃など、新たな脅威が次々と登場しています。これらの攻撃は、企業の機密情報を狙い、業務の停止や金銭的な損害を引き起こす可能性があります。例えば、ランサムウェア攻撃は、企業のデータを暗号化し、解除のために身代金を要求する手口であり、特に大企業や公共機関を標的とするケースが増えています。また、標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)では、特定の企業に対して長期間にわたり潜伏し、内部情報を窃取するなどの高度な戦術が用いられます。

これらの脅威は単なる技術的な問題にとどまらず、企業のブランド価値や顧客の信頼にも大きな影響を与えます。そのため、サイバー攻撃への対策として、適切なアンチウイルスソフトの導入は不可欠です。

企業が標的になる理由

企業がサイバー攻撃の主要な標的となる理由はいくつかあります。機密情報の保有

企業は顧客情報、財務データ、知的財産などの貴重なデータを保有しています。これらの情報は攻撃者にとって非常に価値があり、不正に取得することで金銭的利益を得ることができます。業務の継続性への依存

企業は日々の業務をITシステムに依存しており、攻撃によってシステムがダウンすると、業務に深刻な影響が出ます。攻撃者はこの弱点を突き、高額な身代金を要求することがあります。サプライチェーンの脆弱性

近年、攻撃者は企業そのものではなく、その取引先や関連企業を狙う手法を取ることも増えています。例えば、サプライチェーン攻撃では、ソフトウェアの更新プロセスや業務提携先を通じてマルウェアを拡散し、最終的に大企業のシステムに侵入することが可能になります。従業員のセキュリティ意識のばらつき

どれだけ強固なセキュリティシステムを導入しても、従業員が誤ってフィッシングメールを開いたり、不適切なアプリをダウンロードしたりすることで、ウイルス感染のリスクは高まります。アンチウイルス対策が必要な背景

アンチウイルス対策は、企業の情報資産を守るために必要不可欠です。かつてはアンチウイルスソフトが主に既知のウイルスを検出・駆除する役割を果たしていましたが、近年の攻撃手法の進化により、より高度な防御機能が求められています。特に、エンドポイント保護(EPP)や振る舞い検知技術を活用した最新のアンチウイルス製品は、従来のシグネチャベースの検出だけでなく、未知の脅威にも対応できるようになっています。また、企業がゼロトラストセキュリティモデルを導入する際には、アンチウイルス対策もその一環として重要な役割を果たします。

企業がサイバー脅威に対応するためには、アンチウイルスの導入だけでなく、定期的なソフトウェアの更新、従業員のセキュリティ教育、ネットワーク監視など、多層的な防御策を講じることが求められます。

アンチウイルスの基本:仕組みと役割

企業の情報システムを守るために、アンチウイルスは極めて重要な役割を果たします。しかし、一口に「アンチウイルス」と言っても、その仕組みや機能にはさまざまな種類があります。本章では、アンチウイルスソフトの基本的な仕組みや役割を詳しく解説し、企業のセキュリティ対策においてどのように活用すべきかを考えます。

1 アンチウイルスとは何か?

アンチウイルスの定義と役割

アンチウイルス(Anti-Virus、AV)とは、コンピュータやネットワークを脅威から保護するためのソフトウェアであり、主に以下の役割を果たします。①ウイルスやマルウェアの検出

コンピュータ内のファイルやプロセスを監視し、不審な挙動や悪意のあるプログラムを特定します。

②ウイルスの駆除または隔離

検出されたウイルスを削除するか、システムへの影響を防ぐために隔離する機能を持ちます。

③リアルタイムでの脅威防御

システムが新たな脅威に感染しないよう、ファイルのダウンロード時や実行時にスキャンを実施します。

④最新の脅威への対応

定期的なアップデートにより、新たなウイルスやマルウェアのデータベースを更新し、最新の脅威にも対応できるようにします。

アンチウイルスの歴史と進化

アンチウイルス技術は、1980年代に登場した初期のウイルスから現在に至るまで、以下のように進化してきました。①1980年代:初期のウイルス対策ソフト

最初のウイルス対策ソフトは、ファイル内の既知のウイルスコードを検出するシンプルなものでした。

②1990年代:シグネチャベースの検出手法の確立

ウイルス定義ファイルを用いた「シグネチャベース」のスキャン技術が主流になり、未知の脅威に対しても有効な対策が求められるようになりました。

③2000年代:リアルタイムスキャンとクラウドベースの防御

インターネットの普及に伴い、ウイルスの増加が加速。クラウド技術を活用したセキュリティ対策が登場しました。

④2010年代以降:AIと機械学習による脅威検知

近年では、AIや機械学習を活用し、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃にも対応できるアンチウイルスが登場しています。

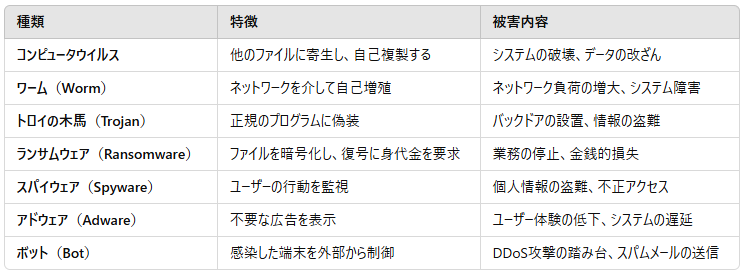

2 ウイルス・マルウェアの種類

アンチウイルスソフトが対策する脅威には、さまざまな種類があります。それぞれの特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

このように、マルウェアは単なるウイルスにとどまらず、多様な形態で企業の情報システムに脅威を与えています。そのため、アンチウイルスソフトを適切に活用することが不可欠です。

3 アンチウイルスソフトの基本機能

1. リアルタイムスキャン

リアルタイムスキャンは、ファイルやプロセスの動作を常時監視し、ウイルスがシステムに侵入する前に検出・防御する機能です。これにより、感染の拡大を未然に防ぐことが可能になります。具体的な仕組み:

2. 定義ファイルの更新(シグネチャベース検出)

アンチウイルスソフトは、定期的にウイルス定義ファイル(シグネチャ)を更新することで、新しいマルウェアに対応します。更新の重要性:

3. 振る舞い検知(ヒューリスティック分析)

未知のウイルスやゼロデイ攻撃に対応するため、振る舞い検知(ヒューリスティック分析)が導入されています。具体的な検知方法:

4. 隔離機能

ウイルスが検出された場合、すぐに削除せずに隔離フォルダに移動させることで、誤検知による業務への影響を最小限に抑えます。隔離のメリット:

企業向けアンチウイルスの種類と特徴

企業が選択するべきアンチウイルスには、さまざまな種類と特徴があります。それぞれのソリューションがどのような特性を持ち、どのような用途に適しているのかを理解することは、企業のセキュリティ戦略において非常に重要です。

クラウド型 vs オンプレミス型

企業向けアンチウイルスには、クラウド型とオンプレミス型の2つの主要な選択肢があります。それぞれには利点と欠点があり、企業のニーズに応じて最適な選択をする必要があります。クラウド型アンチウイルス

クラウド型アンチウイルスは、インターネットを通じて提供されるセキュリティサービスです。このタイプのソリューションは、ソフトウェアのインストールやアップデートが自動的に行われ、サーバーやデバイスのリソースを節約することができます。企業は、定期的なソフトウェアのメンテナンスやバージョンアップに頭を悩ませることなく、常に最新のセキュリティ対策を享受できます。利点:

オンプレミス型アンチウイルス

オンプレミス型アンチウイルスは、企業の内部ネットワークにインストールして使用するタイプのソリューションです。社内のサーバーや端末に直接インストールされ、企業が自ら運用を行います。この方法は、データが外部に出ることなく企業内で管理できるため、セキュリティに対する要求が高い業界に適しています。利点:

EPPとEDRの違い

EPP(Endpoint Protection Platform)とEDR(Endpoint Detection and Response)は、エンドポイントセキュリティにおける2つの主要なアプローチです。それぞれが異なる機能と目的を持っており、企業がどちらを選択するかは、セキュリティニーズや予算に大きく依存します。EPP

EPPは、エンドポイント(PCやスマートフォン、サーバーなど)を保護するための包括的なセキュリティプラットフォームです。ウイルスやマルウェア、ランサムウェアなどの攻撃からエンドポイントをリアルタイムで防御し、通常はウイルス定義ファイルを定期的に更新します。従来のアンチウイルスソフトがこのカテゴリに含まれることが多いです。特徴:

EDR

EDRは、エンドポイントのセキュリティを強化するためのツールで、攻撃が発生した場合の検出、調査、対応を目的としています。EDRは、攻撃の兆候をリアルタイムで検出し、詳細なイベントログを収集して後から分析できます。これにより、未知の脅威や高度な攻撃(APT攻撃など)に対しても効果的に対応できます。特徴:

AI・機械学習を活用した次世代アンチウイルス

AI(人工知能)や機械学習技術を活用した次世代アンチウイルスソフトは、従来の定義ファイルを基にした防御に加えて、未知の脅威にも対応できる能力を備えています。これにより、従来のシグネチャベースの検出方式では防げない新種のウイルスやゼロデイ攻撃に対する効果的な防御が可能になります。特徴:

無料版と有料版の違い

アンチウイルスソフトには、無料版と有料版が存在し、それぞれの違いは機能やサポートの面で顕著です。無料版

無料版は、主に基本的なウイルススキャン機能を提供します。一般的には、手動でのスキャンや定義ファイルの更新などが行えるものの、リアルタイムの保護や高度な機能が制限されていることが多いです。特徴:

有料版

有料版は、より高度なセキュリティ機能を提供し、リアルタイムの保護、ランサムウェア対策、フィッシング対策など、より包括的な保護を提供します。企業向けのソリューションでは、サポートやデバイス管理機能も含まれ、より柔軟に運用することができます。特徴:

企業が直面する最新の脅威とアンチウイルスの限界

企業が直面する脅威はますます複雑化しており、従来のアンチウイルスソフトだけでは完全に防げない状況も増えてきました。ここでは、特に注目すべき最新の脅威と、それに対するアンチウイルスの限界について考えます。ランサムウェアの進化と対策

ランサムウェアは、ファイルを暗号化して使用不能にし、復号化のために金銭を要求するマルウェアです。過去には、単純な暗号化が行われることが多かったのですが、現在では複雑な攻撃手法が用いられ、特定の業界や企業をターゲットにするケースも増えています。進化するランサムウェア

対策

ファイルレスマルウェアへの対応

ファイルレスマルウェアは、従来のファイルベースのウイルスとは異なり、メモリ上で実行されるため、従来のアンチウイルスでは検出が難しいという特徴があります。攻撃者はシステムの脆弱性を利用して、マルウェアをファイルとして保存せずに直接実行させます。対応方法:

ゼロデイ攻撃の脅威とアンチウイルスの役割

ゼロデイ攻撃は、ソフトウェアの未修正の脆弱性を突いた攻撃です。攻撃者が脆弱性を知ってから、その修正プログラムがリリースされるまでの間に発生するため、アンチウイルスソフトは対応が遅れる可能性があります。対応方法:

アンチウイルスだけでは防げないサイバー攻撃

アンチウイルスソフトは、あくまでウイルスやマルウェアを検出・排除するためのツールであり、すべてのサイバー攻撃に対応するわけではありません。特に、ソーシャルエンジニアリングやフィッシング攻撃、内部犯行などの脅威に対しては、アンチウイルスだけでは不十分です。対策:

企業がアンチウイルスを導入する際のポイント

アンチウイルスソフトを導入する際には、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。これらを適切に評価することで、企業にとって最適なセキュリティ対策を実現できます。導入前に考慮すべき要素(業界特性・規模・コスト)

企業がアンチウイルスソフトを選ぶ際、業界特性や規模、予算を考慮することが重要です。たとえば、金融業界や医療業界では、より厳密なセキュリティ対策が求められるため、より高度なソリューションが必要となります。業界特性:

複数のセキュリティソフトを併用すべきか?

企業は、複数のセキュリティソフトを併用するべきかどうかを判断する必要があります。多くの企業は、アンチウイルスに加え、EDRやSIEM、ネットワークセキュリティ対策など、複数のツールを組み合わせて使うことで、セキュリティ層を強化しています。利点:

最新のセキュリティ対策基準(NIST、ISO27001など)

企業は、最新のセキュリティ対策基準に基づいてセキュリティソフトを選択することが求められます。NISTやISO27001などのセキュリティ基準は、企業が遵守すべき最小限のセキュリティ要件を定めており、これに準拠した対策を講じることが重要です。基準の遵守:

アンチウイルス導入後の運用と管理

アンチウイルスソフトウェアの導入は、企業のセキュリティ戦略における重要な一歩ですが、その効果を最大化するためには、導入後の適切な運用と管理が必要不可欠です。ここでは、アンチウイルスソフト導入後に必要な運用管理の基本的な項目について詳しく説明します。

定期的な定義ファイルの更新

アンチウイルスソフトの有効性は、ウイルス定義ファイル(ウイルスパターン)に依存しています。定義ファイルは、新たに発見されたウイルスやマルウェアの情報を元にアップデートされるため、定期的な更新が求められます。定義ファイルが更新されていないと、最新の脅威に対処できず、攻撃を防ぐことができません。企業においては、定義ファイルの更新を自動化することが一般的です。これにより、システムが常に最新の情報を持つことが保証され、セキュリティが維持されます。また、定義ファイルの更新は、リアルタイムで行われることが望ましく、特に24時間体制で業務を行っている企業では、常に最新の保護状態を保つために不可欠です。

インシデント発生時の対応フロー

万が一、アンチウイルスソフトが脅威を検出した場合や、インシデントが発生した場合には、迅速かつ効果的な対応が求められます。企業内でのインシデント対応フローを予め設定しておくことが、迅速な回復を可能にします。インシデント発生時の対応フローには、以下のようなステップがあります:

SOC(Security Operation Center)との連携

SOCは、企業のセキュリティを24時間体制で監視する部門や専門組織です。SOCでは、セキュリティ関連のイベントを集中的に監視し、迅速に対応します。SOCとの連携により、企業は迅速かつ高度なセキュリティ対策を実現することができます。SOCとの連携は、インシデント発生時において非常に有効です。SOCは、インシデントをリアルタイムで監視し、適切なタイミングで対応策を講じることができます。また、SOCは、複数のセキュリティツールを統合的に運用するため、アンチウイルスソフトだけでは検出できない脅威にも対応できます。これにより、より高度な防御が可能となります。

社員のセキュリティ意識向上

セキュリティは、技術的な対策だけではなく、社員一人ひとりの意識向上にも依存しています。アンチウイルスソフトを導入するだけでなく、社員がセキュリティリスクを理解し、安全な行動を取ることが重要です。社員教育プログラムを実施し、定期的にセキュリティのベストプラクティスについて情報提供することが推奨されます。例えば、フィッシング攻撃の手口や、強力なパスワードの作成方法、ソフトウェアのアップデートの重要性などについて教育することが効果的です。

アンチウイルスと組み合わせるべきセキュリティ対策

アンチウイルスソフトは重要なセキュリティ対策の一環ですが、単独では完全な防御ができるわけではありません。その他のセキュリティ対策と組み合わせることで、より強固な防御を構築することが可能です。以下では、アンチウイルスと併用すべきセキュリティ対策を紹介します。ゼロトラストセキュリティとの統合

ゼロトラストセキュリティは、「信頼しない、常に確認する」という原則に基づくセキュリティモデルです。ゼロトラストでは、全てのリソースアクセスを常に認証し、最小権限の原則に基づいてアクセス権を付与します。このアプローチは、内部ネットワークからの攻撃や外部からの侵入を防ぐのに有効です。アンチウイルスとゼロトラストを組み合わせることで、アンチウイルスが検出できない脅威にも対応し、リソースへのアクセスを厳密に制御することができます。これにより、企業内外からの不正アクセスをより確実に防ぐことができます。

SIEM(Security Information and Event Management)との連携

SIEMは、セキュリティ関連の情報を一元的に収集・分析するシステムです。SIEMは、ネットワークのトラフィックやセキュリティイベントをリアルタイムで監視し、異常を検出します。アンチウイルスソフトとSIEMを連携させることで、広範囲な監視が可能となり、迅速な対応が実現できます。SIEMとの統合により、アンチウイルスが検出した脅威をさらに詳細に分析でき、複数のセキュリティツールからのデータを統合して、より精度の高い脅威インテリジェンスを提供することができます。

エンドポイントセキュリティの強化策

アンチウイルスソフトはエンドポイントセキュリティの一部として機能しますが、エンドポイントのセキュリティを強化するためには、その他の対策も併用することが重要です。例えば、ファイアウォール、データ暗号化、デバイス制御、インサイダー脅威の監視などを統合することが有効です。また、エンドポイントセキュリティを強化するためには、モバイル端末やクラウドサービスを含むすべてのエンドポイントを対象にした統合的なアプローチが求められます。

クラウドセキュリティとの組み合わせ

クラウド環境が普及する中、クラウドセキュリティの強化も重要な課題となっています。アンチウイルスソフトだけではクラウド上のデータやアプリケーションを完全に保護することはできません。クラウドセキュリティを強化するためには、アクセス管理、暗号化、監視、バックアップなどの対策が必要です。アンチウイルスとクラウドセキュリティを統合することで、クラウドサービスを安全に利用できるようになります。これにより、クラウド環境でのデータ漏洩や不正アクセスを防ぐことができます。

企業の成功事例:アンチウイルス対策の最適化による効果

企業の成功事例を紹介することで、アンチウイルス対策の重要性とその実践的な効果を具体的に示すことができます。以下では、異なる規模の企業でのアンチウイルス対策の成功事例を紹介します。事例①:大企業における包括的セキュリティ対策

大手企業では、数万台のデバイスを管理する必要があります。これらの企業は、アンチウイルスソフトだけでなく、セキュリティ情報管理(SIEM)システムやゼロトラストセキュリティモデルを統合して、複数のレイヤーで脅威を監視しています。結果として、サイバー攻撃によるインシデント発生率が大幅に減少し、セキュリティポリシーの遵守率も向上しました。事例②:中小企業が直面する課題と解決策

中小企業では、限られたリソースの中で効果的なセキュリティ対策を講じることが求められます。ある中小企業では、アンチウイルスソフトと定期的な社員教育を組み合わせて、ランサムウェア攻撃から守ることに成功しました。特に、社員がフィッシング攻撃に引っかからないよう教育を強化したことが功を奏しました。事例③:クラウド移行後のセキュリティ対策

クラウド環境への移行を進める企業が増えている中で、クラウドセキュリティ対策は重要です。ある企業では、クラウド移行に際して、クラウドセキュリティツールとアンチウイルスソフトを統合することで、移行後のセキュリティリスクを軽減しました。まとめ

企業におけるアンチウイルス対策は、サイバー攻撃の多様化に対応するために必須の要素です。最新のアンチウイルスソフトは、従来のウイルス検出にとどまらず、未知の脅威やゼロデイ攻撃への対応力を高めており、企業の情報資産を守るために非常に重要な役割を果たします。クラウド型やオンプレミス型の選択肢があり、それぞれの特性を理解した上で、最適なセキュリティ対策を講じることが求められます。AssetViewは、企業向けの包括的なセキュリティ対策として有用です。特にアンチウイルス対策においては、エンドポイントの管理機能を提供し、デバイスごとの詳細なセキュリティチェックや更新状況の追跡が可能です。これにより、常に最新の脅威から保護されるだけでなく、運用の効率化も図れます。詳しくは、AssetViewの機能をご覧いただき、セキュリティ対策の強化をご検討ください。