システム運用管理とは?IT運用管理のリスク対応に必要なこととは?

- INDEX

-

会社で使われるPCの増加がIT運用管理のコスト問題を生んだ

現代社会では、どんな仕事をするのにもコンピュータが欠かせません。今や社員/従業員1人に1台のパソコン(PC)があるのはあたり前で、会社によってはそれ以上という場合もあります。PCの他にも現代ではスマートフォンやタブレットも業務に使われていますし、プリンターやファイルサーバーといった関連機器も増えてきました。

こうしてPC/関連機器の数が増えた結果、IT運用管理の負担が重くなり、現在そのコスト削減が大きな課題となっています。そこで、IT運用管理とは何をすることなのか、その基本をまとめておきましょう。

IT運用管理とはPCの所在を把握して正常稼働するように面倒をみること

企業にとって、「ヒト・モノ・カネ」は重要な経営資源の3要素と言われており、IT運用管理とは「モノ」の一種であるIT資産の管理を意味します。

これが「ヒト」であれば、どんな従業員がどこでどんな仕事をしているかを、最低限の「管理」項目として企業はまず知っておかなければなりません。彼らが健康を害することを防ぐため、労働時間を把握し、健康診断やストレスチェックを受診させることも義務づけられ、もしくは推奨されています。

「モノ」の一種であるIT資産についても同じように、「どんなPCがどこで何のために使われているかを把握し、それらが正常に稼働するように面倒を見る」必要があります。これらをまとめると、管理とは一般に「所在を把握して台帳を作り、メンテナンスをする」ことと言えるでしょう。

「社内にあるPCの台数」を把握していない会社は意外に多い

そもそも存在することを知らないものは管理しようがありませんので、IT運用管理の最低限の基本は所在の把握です。

たとえば「社内にあるPCの台数」を、あなたの会社では確実に把握していますか?これが数人の会社であれば、一目ですべてのPCを見渡せるため大きな問題にはなりませんが、会社が成長して数十人規模を超えてくるとだんだん難しくなってくるものです。

PCは人間と違って、引き出しや倉庫の中にいったん収納したまま使われず忘れられている場合もあり、きちんと台帳を作って追跡しなければ、すべての所在を把握することはできません。

把握されていないPCはIT運用管理上のリスクを高める

把握されていないPCの存在は、IT運用管理上のリスクを高めてしまいます。たとえば使われていないノートPCがあったとして、邪魔だからと戸棚の奥にしまい込んでしまったとしましょう。それがある日いつの間にか無くなっていたとしても、誰も気がつきません。しかも、PCの中にはしばしば個人情報やパスワードなどの重要な機密が入っています。

つまりIT運用管理を怠ると、PCの紛失や盗難は単に時価数万円の中古品の損害にとどまらない、重大なリスク要素と考えなければならないのです。

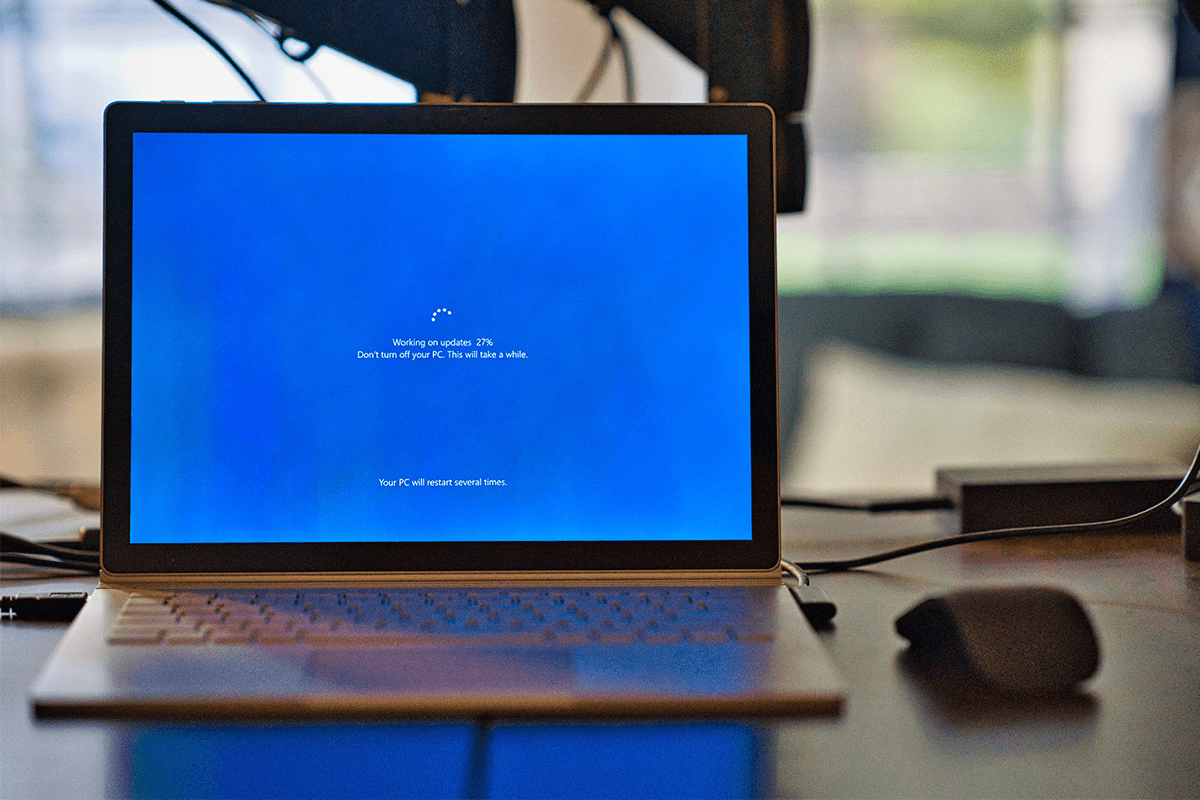

紛失・盗難に遭わなかったとしても問題はあります。たとえば、長いこと使っていなかったPCを使う必要が出てきて、1年ぶりに電源を入れてネットワークにつないだとしましょう。その時点で、そのPCは間違いなく1年分のセキュリティパッチが当たっていない、脆弱性の高い状態です。場合によっては、OS自体がサポート切れになっていることもあり得ます。

それを不用意に社内ネットワークに接続すると、それがセキュリティホールとなってウイルス等のマルウェアの侵入を許す恐れがあります。

PCの所在と稼働情報を人手で管理するのは非現実的

そのような事態を防ぐためには、たとえば「最後に使用されてから1週間以上経つPCは状態を確認して管理部門へ返却し、再度使用する場合は情シスによるメンテナンスを必須とする」といったルールで運用するべきでしょう。また、もし1日1時間しか使っていないPCが何台もあるなら、1台に集約して経費を節減することができるかもしれません。

そんな管理をするためには、「どこに何があって何にどの程度使われているのか」を把握しなければなりません。しかし、それは簡単なことではありません。たとえばExcelのワークシートを配布し、各自にPCの使用時間を記入させて集計するような人手頼みの方法では手間がかかりますし、面倒くさがってまともに書かない社員が続出することでしょう。

しかし、もしIT運用管理サーバーに社内のすべてのPCが一覧表示され、1日平均の使用時間と最終使用日時が自動的にリアルタイムに更新されていくような仕組みを作れたらどうでしょう? それがあれば「所在把握」という最低限の基本はクリアすることができます。

PCの稼働情報はネットワークで自動的に収集できる

そんな仕組みを実際に作ることができます。IT運用管理ツールという種類のソフトウェアを使うと、ネットワークに接続されている機器を自動的に調べて、一覧表を作ることができます。PCに限らず、プリンター、スキャナー、スマートフォンやファイルサーバーなども電源が入っていれば、見つけ出すことが可能です。

そうして一旦電子台帳を作っておけば、「最近使われていないPCの一覧」「スマートフォンの一覧」などのさまざまな条件でリストアップできるため、IT運用管理の最低限のスタートラインは、それでクリアすることができます。

ネットワークがきちんと管理されていない会社では、社員が個人で所有しているノートPCや、スマートフォンを会社のネットワークに無断で接続しているケースもありがちです。

IT資産運用管理ツールを使えば、そのような端末も「最近新しく接続された端末の一覧」として発見できるため、セキュリティリスクの無秩序な増大を防ぐことができます。

PCを安全に使い続けるために必要なメンテナンスとは?

しかし、所在の把握は最低限のスタートラインでしかありません。人間には労働時間の管理や健康診断が必要なように、PCには適切なメンテナンスを施す必要があります。

中でも重要なのはセキュリティ更新です。ソフトウェアに脆弱性が発見されるとその対策を施した修正プログラムが配布されますが、それを社内のすべてのPCに適用するのは手間のかかる作業です。

更新の中には自動的に行われるものもありますがすべてではありません。また、自動更新が失敗することもあるため、「どのPCにどの更新が適用されていて、どれが未適用なのか」を把握して、異常があるならば調べて対処しする必要があります。

この作業には専門的な操作が必要なため、現場の一般ユーザーに行わせるのは不可能です。しかし、社内のPCの数が増えたときに、それを一台ずつ人手で調べて回っていたら、それだけで大変な手間がかかります。

そこで必要なのが、単なる「所在確認」にとどまらず、PCの状態をより詳しく総合的に調べてIT運用管理サーバーにその情報を集め、集中管理を可能にするツールです。

調べるべき情報には機器の故障や資源の過不足に関わるものもある

人が体調を崩すことがあるように、機械は壊れることがあります。たとえばプリンターが壊れたときにユーザーからの連絡を待つことなく即座にそれを発見できれば、迅速に修理の手配ができますし、ユーザーの時間を無駄にすることもありません。

また、現代ではたとえばPCに使われるハードディスクの「故障予測技術」が進みつつあります。完全に動かなくなる前に故障の予兆を検知して交換対応するほうが、業務に支障を与えず計画的に短時間で作業を終えられますし、重要なプレゼンの時に故障するような事態も未然に防ぐことができます。

あるいは、CPUやメモリ、ハードディスクの使用率も、IT運用管理するうえでは重要な情報です。使用率が高いようならば、動作が遅くなって利用者の作業効率を落としている可能性があるため、アップグレードを検討するべきでしょう。逆に低いならばその必要はないと判断できます。

どこにどんな個人情報があるか、社内の棚卸はできていますか?

IT運用管理においてもう一つ重要なのは、PC内のデータを把握することです。特に個人情報は、サイバー攻撃の対象として狙われやすいため、個人情報を含むファイルが社内のPCに散在しているような状態は、避けなければなりません。

しかし、現実には多くの会社のPCに、さまざまな形で個人情報を含むファイルが存在しているものです。情報漏洩のリスクをできるだけ減らすためには、まずそれらの存在を把握して、1つずつ必要性をチェックし、要らないものは削除していくことが求められます。

こうした作業もすべてのPCに対して行うのは手間がかかります。しかも、問題はそれが一時的なものではなく、継続的に行わなければならないということです。PC内の個人情報を発見して、IT運用管理サーバーにレポートするようなツールがあると、その作業は楽に行うことができます。

まとめ:単純だけれど数が多いIT運用管理の仕事はできるだけ自動化しよう

管理とは一般に「所在を把握して台帳を作り、メンテナンスをする」ことです。IT運用管理では、さまざまな場所でさまざまな使われ方をするPC、スマートフォンなどの機器についてその作業を行う必要があります。

個々の作業は単純なものであったとしても、一般ユーザーに任せることができず、数が多いため手間がかかるのがIT運用管理関連業務の特徴です。

このような作業は、できるだけ自動化することが望ましいのは言うまでもありません。PCの数が増えて管理を負担に感じるようになってきたら、IT運用管理ツールの導入を検討すべきタイミングであると言えます。